能力主義強化の人事制度構築

歯科材料・歯科機器のリーディングカンパニー

歯科医療業界のリーディングカンパニーで、歯科材料・歯科機器の大手メーカーであるジーシー(本社=東京・本郷)は、歯科材料・歯科機器ともに自社で開発・製造・販売している。歯科材料分野では歯科用セメント(歯に詰めたり、接着材として使用するもの)を中心に国内でトップシェアを誇る。

同社は2021年度に新人事制度を導入した。制度導入のねらいや背景について、山崎岳信・ジーシー人事部部長は、「当社は毎年、社員満足度調査を実施しているが、『報酬の低さ』『評価の妥当性』『昇格昇進の妥当性』に関して、特に30代と開発部門の社員の満足度が低かった。役員ヒアリングでも『昇格基準・評価基準の明確化』『賃金水準引き上げの必要性』『人材確保等のための専門職の必要性』などの要望が出た。また、旧制度は1999年に導入しており、年功序列的な色合いを残していた」と語る。

人事制度とは、人事管理を「思いつき」や「個人の好み」、「場当たり的」に行うのではなく、「経営目的の実現・従業員の所属価値の向上」を図るために、

専門職制度を新たに導入

新制度では、「能力主義の更なる強化~中堅社員の更なる活性化とマネジメント力強化による労働生産性の向上に向けて」を基本方針とした。

資格制度では、一般職層の主任級と管理職層の課長級の資格をそれぞれ二つに細分化し、資格数を増加させることによって、昇格モチベーションの強化を図った。「中堅層が多く属する資格の等級を増やし、頑張っている社員に報いるようにした」(山崎氏)。また、一定の専門性を持っている社員を対象とした専門職制度を新たに導入した。

働きに応じてメリハリのある給与制度

給与制度では、年功要素を圧縮し、役職・役割部分のウエートを増やした。一般職層については、基本給の構成要素は、旧制度は生計給、固定給、業績給、資格給の四つだったが、新制度では能力給と役割給の二つに減らし、シンプル化した。管理職層については、年俸に占める役割年俸の割合を従来の1割から3割に変えた。

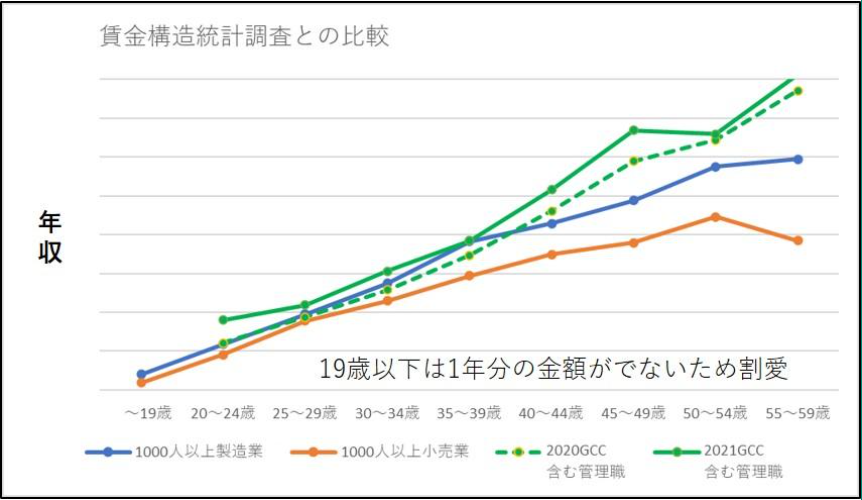

「定期昇給は一部残しているが、年功要素は排除した。旧制度では職位に就かなくても基本給は上昇していたが、新制度では資格等級別に上限と下限を設けることで、資格等級に応じた給与を支払う形になった。年功要素の圧縮によって、働きに応じてメリハリのある給与制度に変わった」(山崎氏)。それにより、40代の年収カーブが是正された。

最短3年目に昇格

評価制度では、評価の仕組みは大きくは変えていないが、旧制度に比べると早く昇格できるようになった。旧制度では過去数年間の評価ポイントを超えないと昇格できない仕組みになっていたが、新制度では直近の2年間しか評価ポイントを見ないので、最短3年目に昇格できる。

とはいえ、人事評価は昇格の必須条件としながらも、昇格審議の際には総合的に判断している。昇格条件を変えたことで、増える中途採用社員の昇格の精度を上げるねらいもある。

新制度では、優れた社員の行動特性を評価の基準として設定する「コンピテンシー評価」を導入しているが、まだまだ社内には浸透していない。「今後、管理職研修を強化し、コンピテンシー評価に対する社内の理解を深め、マネジメント能力の向上を図っていきたい」(山崎氏)としている。

◇記事の問い合わせは日本生産性本部コンサルティング部、電話03-3511-4060まで

山崎岳信・ジーシー人事部部長の話

モチベーションの向上を図る

新人事制度の導入によって、中堅社員のモチベーションの向上を図ることができた。毎年5月から6月にかけて社員満足度調査を実施しているが、給与を大きく上げた昨年は、満足度は結構上がった。今年の調査では給与の満足度は下がってはいないが、評価や昇格では満足度が下がったので、制度の理解を深めていく必要がある。

専門職制度については、専門職の評価基準をどう設定するかなど、課題は山積している。専門職を設けたからには、専門職としての成果が出なければ降格させる必要があると思うが、実際にはなかなか難しく、そうした意識の醸成も今後の課題の一つだ。

新型コロナウイルス感染症の影響で、新制度の概要やスケジュール、給与制度の詳細な仕組みなどを、人事が各拠点に出向いて説明することができなくなったが、説明すべき内容を項目ごとに分けて、オンライン配信を行うことによって、都合のよい時間に社員に見てもらうようにするといった工夫を行った。

新制度の概要については、人事評価や昇進昇格の時期には、再度、説明するなど、新制度を浸透させるための継続的な取り組みを、手法を変えながら、今後も実施していきたい。

新制度は完成型とは考えていない。自社の実情に沿った形で納得性の高い制度にしていきたい。それにはまだまだ制度をブラッシュアップしていく必要がある。

人事制度の構築にあたっては、念入りに地固めを行い、告知をして、余裕を持ってスケジュールを組み、様々な関係者を巻き込んで、全社的に進めていくことが重要だと思う。

中間弘和・日本生産性本部主席経営コンサルタントの話

「一生プレーヤー」という考え方を

新制度導入にあたっては、同社の財務状況を踏まえた労働分配率のシミュレーションを行い、適正人件費と配分について分析した。

これまで同社は、要員管理、昇格管理、人件費管理を厳格に行ってきたこともあって、労働生産性、労働分配率とも非常に優れた状態であったが、新制度の検討時期はコロナ禍で、海外の売り上げが急減した厳しい経営環境下にあった。

経営判断が難しい中で中尾潔貴社長は大幅な賃金水準の引き上げを断行した。同時に、力がある社員の昇格移行を促進した。一般に、人事制度を新たに導入する場合は、賃金が上がる集団が出る一方で賃金が下がる集団が出るのが普通だが、賃金が下がる集団が出ることを社長は嫌った。せっかく新制度を導入するなら、みんなのモチベーションが上がるようにしたいという意向だった。人件費負担が多少重くなることよりも、頑張っている社員のモチベーション向上や、人の採用・確保に力を入れることを重視した。

そうした新制度のねらいや経営判断が十分には社内に浸透しておらず、今後は社内外へのメッセージの発信を強化していくという。

一般に、日本企業の人事制度を考えた場合、今後は「一生プレーヤー」という考え方を持つ必要があると思っている。多くの企業の人事制度の設計は、ゴールとして管理職を想定しており、管理職にならないと給料が上がらないという構造になっているが、管理職がゴールでない人の方が実際にははるかに多い。「一生プレーヤー」の仕組みは今後ますます必要とされる。ただ、その際に名ばかりの専門職制度を導入することはお勧めできない。

昨今、職能給から職務給(ジョブ型)への移行が提唱されているが、職務給を全面的に導入するのは問題があり、かといって全面的な否定も問題で、両者の良さを自社に合った形でどうアレンジしていくかが重要だ。

職能給は年功的な運用になりがちだが、あまり厳格にやりすぎるとモチベーションが阻害される層が出てくるので、モチベーションダウンを防止するには一定程度の年功的な昇格も止むを得ない。その際、賃金の一部に職務給やジョブ型の要素を織り込んでおけば、従来のような高止まりは抑制できる。職能給にせよ、職務給にせよ、仕事賃金と能力・年功賃金のバランスを取っていくことが今後の方向性ではないだろうか。

経歴:

九州大学 経済学部 経済工学科卒業後、卸小売業、メーカー、建設業における経理・人事・情報システム部門に従事。その後、「(財)社会経済生産性本部 経営コンサルタント養成講座」を経て、本部経営コンサルタントとして各種事業体の診断指導・教育にあたる。

生産性新聞 2022年11月5日号:「変革の現場 2022年度第3回」掲載分

一橋大学大学院経営管理研究科教授の円谷昭一氏は2023年2月24日、第95期人事部長クラブの2月例会で、「人的資本経営及び情報開示への向き合い方」をテーマに講演した。企業の持続的成長を促すために