前回のコラム(健康経営はなぜ経営戦略なのか)では、企業経営において見えにくい損失として深刻な問題となる「プレゼンティーイズム」について詳しく解説しました。これは、従業員が体調不良や慢性的な疲労感、精神的不調を抱えながら出勤している状態を指し、欠勤や休職のように明確に”見える化”される指標とは異なりますが、その損失は企業が直接被る業績低下要因として非常に大きく、この問題を軽視することは経営リスクに直結します。今回の第2回では、その対策として「健康データを経営指標化として”見える化”する意義と方法」について解説します。

健康経営の重要性と健康データが果たす役割

健康経営という考え方は、今や単なる福利厚生の枠を超え、経営戦略として認識されるようになりました。その背景には、ESG投資が世界的に加速し、企業の持続可能性を評価する基準として人的資本の管理が重視されるようになったことがあります。2020年には、米国証券取引委員会(SEC)は企業に人的資本情報の開示を義務化し※1、従業員の健康や安全への配慮が投資家に対する説明責任の一環として重視されるようになりました。日本でも経済産業省が「健康投資管理会計ガイドライン」を策定し、健康施策を経営成果に紐づけて数値化して指標とする流れが強まっています※2。

こうした動きにより、従業員の健康状態は単なる個人管理の領域から脱却し、経営の重要指標として扱われるようになっています。例えば、健康診断やストレスチェックの結果を部門別・役職別などに分析し、どの部門や属性にリスクが潜んでいるかを見える化することで、優先順位を付けて施策を実施できます。これにより健康投資の効率を高められるだけでなく、「この会社は従業員を大切にする企業だ」というブランドイメージが醸成され、企業価値の向上にもつながります。

健康投資のROIを測定する具体的な方法

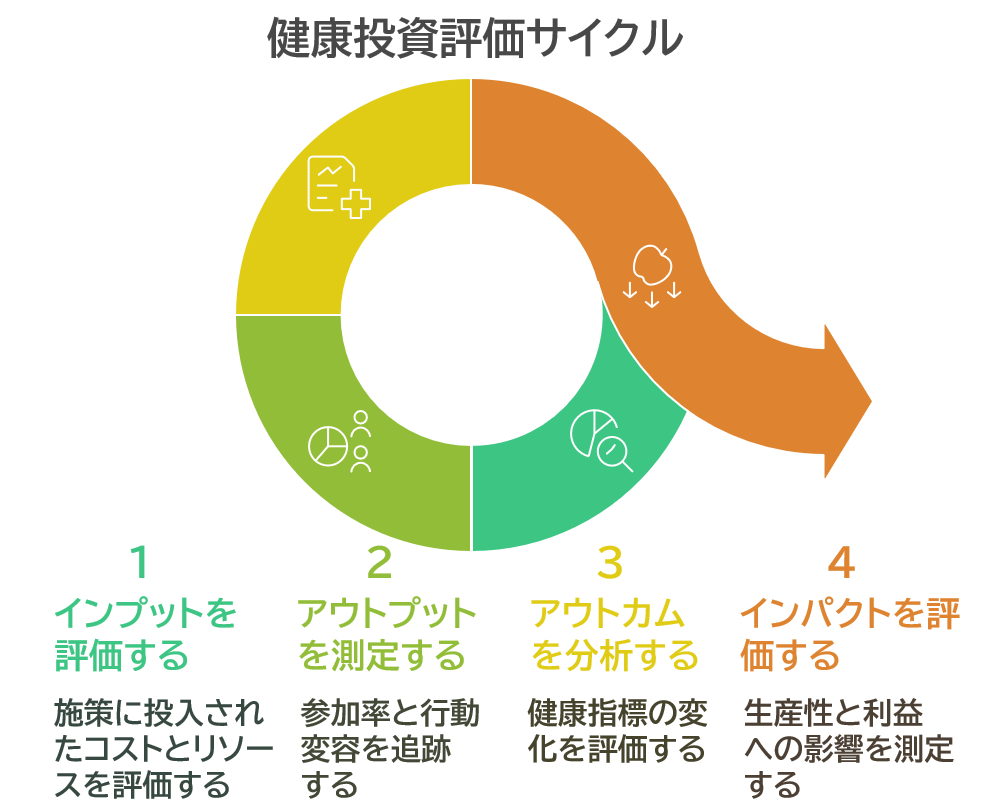

健康経営を戦略的に進めるには、単に施策を行うだけでなく、その効果を客観的な指標として見える化し、経営層に対してROI(投資対効果)を説明することが不可欠です。経済産業省のガイドラインでは、健康投資の成果を4階層で評価するフレームワークが示されています。※2

1つ目は「インプット」として施策に投入したコストやリソース。2つ目は「アウトプット」で施策参加率や行動変容の度合いとなります。例えば運動プログラムへの参加率を数値で追うことなどが挙げられます。3つ目の「アウトカム」では、欠勤日数の減少やプレゼンティーイズムの改善といった健康指標そのものの変化を評価。最後に「インパクト」として、生産性向上や利益率への影響を測定します。

こうした多段階の評価により、健康施策が単なる「コスト」ではなく、将来にリターンをもたらす「投資」であることを見える化することによって、説得力をもって示すことができます。さらに最近ではウェアラブルデバイスを用いてリアルタイムにデータを収集し、迅速に施策を改善する動きも活発しています。指標となるROIは単年度だけでなく、中長期(3年、5年など)で追う視点も重要です。

健康データ活用による成功企業事例

ROIを測るうえで健康指標を段階的に整理し、経営目標とひも付けるという考え方を実践し、成果を示したNTTとイトーキの取り組みを、『健康経営先進企業事例集』(2024年3月)から紹介します。評価指標を見える化し、PDCAを回して成果を上げた事例となります。

NTT

NTTでは、生活習慣病リスク低減を重点課題とし、適正体重維持率と運動習慣者比率をKPI(重要業績評価指標)に設定しています。適正体重維持率は2018年度53.1%から2022年度68.7%へ15.6ポイント向上し、2024年度には80%を目標に掲げています。また運動習慣者比率も24.0%から25.6%へ伸長しています※3。これらの数値は、健診・勤怠・ストレスチェックをクラウド基盤で統合し、費用対効果の高い健康関連施策を選定・実行するPDCAサイクルによって生まれた成果です。

イトーキ

イトーキは従業員のエンゲージメント向上に焦点を当て、ワーク・エンゲージメントスコアは55.3点(2021年度)から57.5点(2023年度)へ改善し、2025年度には60点を目指しています。ソーシャルキャピタルスコアも60.9点から63.8点へ向上しました※4。コミュニケーション評価スコアの改善を目標に1on1研修やコミュニケーションアップの施策に取り組むなど、心理的安全性の底上げとパフォーマンス向上をデータに基づき取り組んでいる事例です。

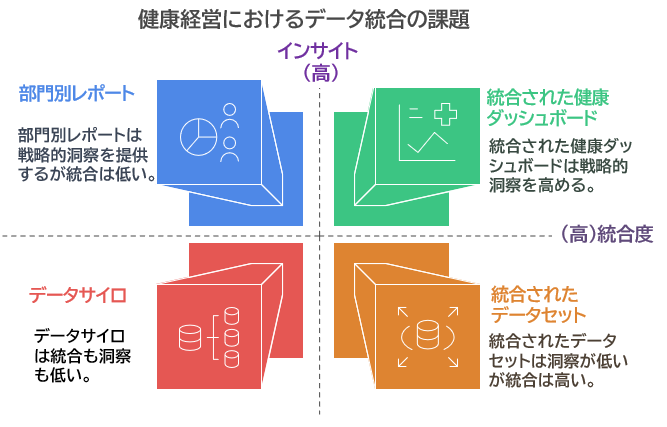

両社に共通する鍵は、改善したいテーマを絞り込み、複数データを統合して部門別にリスクと成果を見える化している点にあります。しかし、ここで浮かび上がるのがデータ統合そのものの難しさです。

健康経営を推進する上での課題と解決策

健康経営を推進する過程では、いくつかの実務的な課題に直面するのが一般的です。中でも、最も大きな課題はデータのサイロ化です。例えば、人事が健康診断データを、総務が勤怠データを、産業保健がストレスチェック結果をそれぞれ個別に管理しているケースが多く、全社的に俯瞰できない状況が散見されます。このような状況では、どこにリスクが集中しているのかが分からないため、施策の優先順位を見極めることも困難です。

これを解決するためには、経営層主導でデータ統合基盤を導入し、健康診断、ストレスチェック、勤怠情報などを一元的に管理する仕組みを構築することが不可欠です。※2 また健康KPIのバラバラな設定も課題です。経済産業省のガイドラインなどを参照しながら、全社共通の指標を定めることで施策の成果が比較可能になり、改善のサイクルを回しやすくなります。

さらに健康施策と経営成果との因果関係が見えにくい点も、経営層の納得を得にくくする原因です。ここでは企業の健康経営における目標と取り組みのつながりを見える化した図「健康経営戦略マップ」を使い、「この施策がどのように収益性に繋がるのか」を可視化することが重要です。

それに加え、多くの企業において個人情報保護に対する過剰な忖度や、部門間の責任分担の不安が障壁になります。これを克服するには「データは従業員を管理するためでなく、健康を守り生産性を高めるため」と明確に宣言し、匿名化や統計処理でプライバシーを守る運用ルールを整えることが成果を上げるうえでのポイントです。

健康経営推進体制の構築と従業員の参加促進

健康経営を企業文化として根付かせるには、トップマネジメントの明確なコミットメントが必要です。経営会議や取締役会で定期的に健康経営の進捗や成果を議題として取り上げ、社長自らが報告を受けコメントする体制を作ることで、現場にも「これは経営課題である」というメッセージが伝わります。

また現場レベルで実効性を高めるには、産業医、保健師、人事、DX担当が密に連携して共通計画を推進する体制が不可欠です。さらに従業員自身が健康経営の担い手になるよう、部門ごとに健康目標を設定し達成度を「見える化」する仕組みや、改善が顕著だった個人や部門を表彰する制度の導入なども効果的です。

従業員からの意見や要望を吸い上げる仕組みも重要です。アンケートや定期的な座談会を通じて現場の声を反映させることで、「自分たちの意見が施策に反映されている」という納得感が生まれ、参加意欲が自然に高まります。また、イントラネットなどで健康施策の進捗や成果を定期的に共有することで、全従業員の健康意識を高める効果も期待できます。このように「経営層の強力なリーダーシップ」、「現場の主体性」、「従業員参加型の仕組み」を三位一体で進めることが、持続的な健康経営を推進し、成果を上げていくためには不可欠です。

健康経営がもたらす長期的かつ総合的なメリット

健康経営の最大の強みは、単に短期的な欠勤や医療費などの健康指標を削減することにとどまらず、長期的に企業全体の競争力を強化する点にあります。心身ともに健康な職場では従業員のモチベーションが自然に高まり、結果として顧客への対応品質が上がり、ブランド価値の向上にもつながります。

健康経営を積極的に推進する企業は就職市場でも高い評価を得やすく、「ここで働きたい」と感じる優秀な人材を集めやすくなります。※3 ※4 特に若年層では企業選定の際に健康や働きがいを重視する傾向が強まっており、健康経営は採用戦略の有力なツールとなっています。

さらに健康経営の取り組みを見える化して統合報告書やESG説明会で開示することで、投資家や金融機関からの信頼性が高まり、資金調達面でも有利に働きます。また社内においては、健康経営が進むことで従業員間のコミュニケーションが活性化し、心理的安全性の高い風土が形成されます。これにより新しい挑戦や提案が自然と生まれ、イノベーションが促進されることも期待できます。

加えて、重大な健康問題による人材流出や、過重労働が引き起こす労務トラブルの未然防止というリスクマネジメント面の効果も大きいです。こうした多面的なメリットが複合的に作用し、健康経営は企業の持続的成長を支える確固たる基盤となります。単なる制度導入やデータ管理にとどまらず、企業価値そのものを中長期で底上げする「攻めの戦略」であると言えるでしょう。

参考文献・出典一覧

※1 U.S. Securities and Exchange Commission (2020) “Modernization of Regulation S-K”

https://www.sec.gov/files/rules/final/2020/33-10825.pdf

※2 経済産業省 (2020)『健康投資管理会計ガイドライン』

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/kenkoutoushi_kanrikaikei_guideline.pdf

※3 経済産業省・健康長寿産業連合会(2024)『健康経営先進企業事例集』p.15

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/kenko_iryo/kenko_toshi/pdf/011_s03_00.pdf

※4 経済産業省・健康長寿産業連合会(2024)『健康経営先進企業事例集』p.4

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/kenko_iryo/kenko_toshi/pdf/011_s03_00.pdf

執筆:日本生産性本部 ICT・ヘルスケア推進部 メンタルヘルス研究所

.png)

.png)