サービスの設計技法について学ぶ意義

皆さまは、サービスをデザインし、設計するための方法論があることをご存知でしょうか?サービスの設計と聞くと接客などのサービス業に限った話題に聞こえますが、製造業にも関係があります。

例えば、販売した製品のメンテナンス・サービスも展開しているメーカーが、顧客ライフサイクル・コストを少しでも削減するために高耐久な製品を販売したとき、製品の売上が伸びたにも関わらず、メンテナンス・サービスにおける顧客との接点が減ってしまったために、顧客が離れていくことがあります。実は、このメーカーが顧客から選ばれていた理由が、メンテナンスを担う専門性の高いスタッフと顧客とが交流することで、顧客がメーカーに対して高い信頼を形成していたことにありました。このように、製品の設計は当たり前に行われているにも関わらず、サービスの設計が行われていない、もしくは見直されていないために、顧客を失う可能性があります。

本稿では、サービスに関わる全ての企業に知って頂きたい、基本的なサービス設計技法を紹介します。まず、顧客価値の考え方に触れ、とくに付加価値部分であるサービスの成果とプロセス品質に注目します。そして、自社のサービスの成果とプロセス品質を見直す上で、サービスの分子モデルと「サービス・ブループリント」という方法を紹介します。

伝統的な顧客価値の考え方

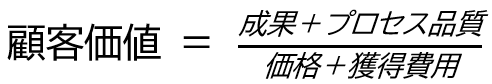

現在、科学的には、顧客の価値についていくつかの考え方があります [1]。サービスやマーケティング分野における伝統的な顧客価値の考え方は、顧客価値を分数として表現します。具体的には、分子がサービスの成果とプロセス品質、分母がサービスを得るための価格と獲得費用です(Heskett et al., 1994; 岡田・原, 2023)。つまり、コスト・パフォーマンスのことです。顧客価値を高めることで、顧客はサービスに対して満足し、継続的に利用することで企業業績に貢献すると考えられています。

[1]詳細はZeithaml et al. (2020)を参照ください

上述した顧客価値のうち、分子の付加価値部分に注目すると、成果とプロセス品質で構成されています。日本生産性本部が開催するセミナーで例えると、成果とは「参加者が知りたいことを知ることができた」、プロセス品質とは「セミナー時の日本生産性本部の職員や講師の接客が丁寧だった」などで評価されます。成果とプロセス品質は、どちらもサービスの付加価値を高める上では重要な要素であるため、サービスを見直す際に注意して検討することが求められます。

ここで、サービスの設計技法を紹介するという本稿の目的に立ち返ると、サービスの成果を検討するために適した手法が分子モデル、サービスのプロセス品質を検討するために適した手法がサービス・ブループリントだと筆者は考えています。以降では、分子モデル、サービス・ブループリントついて紹介します。

サービスで何を提供するのか?:分子モデルの活用

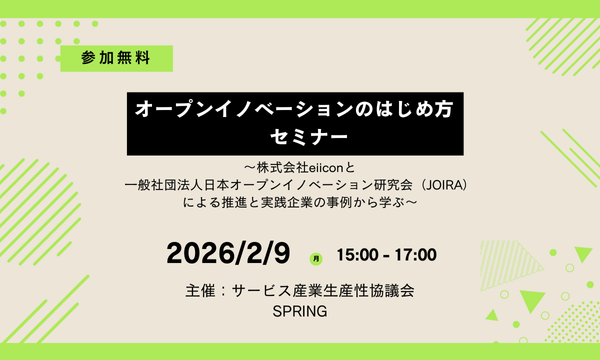

自社のサービスで「何(What)」を提供するのかを設計する際には、顧客の事前期待に応える資源やプロセスは重要なテーマでした。この問題に対して「コア・サービス」、「サービス提供を可能にする要素」、「サービス提供を強化する要素」が検討されます(Grönroos, 2020)。例えば、フルサービスの航空会社の場合、「輸送(コア・サービス)」のために「飛行機は不可欠(提供を可能にする要素)」であり、「機内食は移動体験を強化(提供を強化する要素)」します。

サービスでどのような成果を顧客に提供し、顧客にどのような価値を得てもらいたいのかを分析・可視化するためのツールが分子モデルです。以下の図は、フルサービスの航空会社の分子モデルです。図の中心にコア・サービスがあり、その周辺には提供を可能にする要素と強化する要素があります。点線の円は無形資源、実線の円は有形資源です。分子モデルは、マーケティングの4Pが土台です。このように、サービスの成果が化学で学んだ物質の分子構造のように表現されるため、分子モデルと呼ばれています。分子モデルは、自社のサービスのあるべき姿を検討するために活用されます。

自社のサービスで「何(What)」を提供するのかを設計する際には、顧客の事前期待に応える資源やプロセスは重要なテーマでした。この問題に対して「コア・サービス」、「サービス提供を可能にする要素」、「サービス提供を強化する要素」が検討されます(Grönroos, 2020)。例えば、フルサービスの航空会社の場合、「輸送(コア・サービス)」のために「飛行機は不可欠(提供を可能にする要素)」であり、「機内食は移動体験を強化(提供を強化する要素)」します。

分子モデルの作成方法

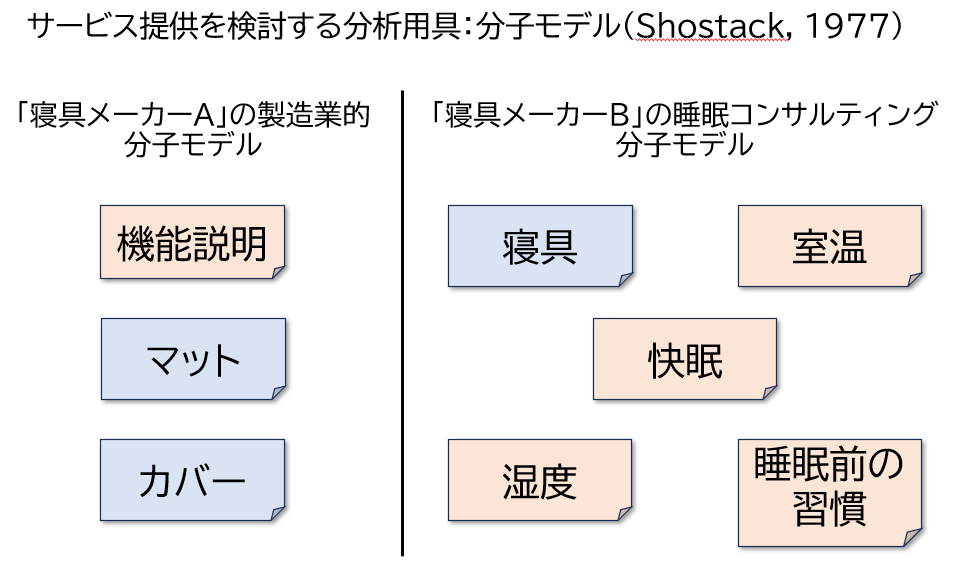

分子モデルを活用して数名でワークを行うこともできます。例として、図では寝具メーカーの分子モデルを考えてみましょう。寝具メーカーA(図の左側)は、マット(水色は有形資源)をコアとする、典型的な製造業の分子モデルです。一方で、寝具メーカーB(図の右側)は、顧客の快眠を実現させるための睡眠コンサルティングを開始しています。そのため、快眠(オレンジ色は無形要素)がコアとなる、サービス産業の分子モデルになりました。以下に、岡田・原(2023)に従ったワークショップの方法を示します。

・自社と他社について、何がコアになる要素か?何が周辺要素なのか?を考える。コアになる要素は、顧客の事前期待にもなる。

・ポストイットに要素を書く。コアになる要素を中心とし、その周りに周辺要素を貼る。

・自社と他社の分子モデルを比べる。

・自社のサービスのあるべき姿を検討する。

サービスをどのように提供するか?:サービス・ブループリントの活用

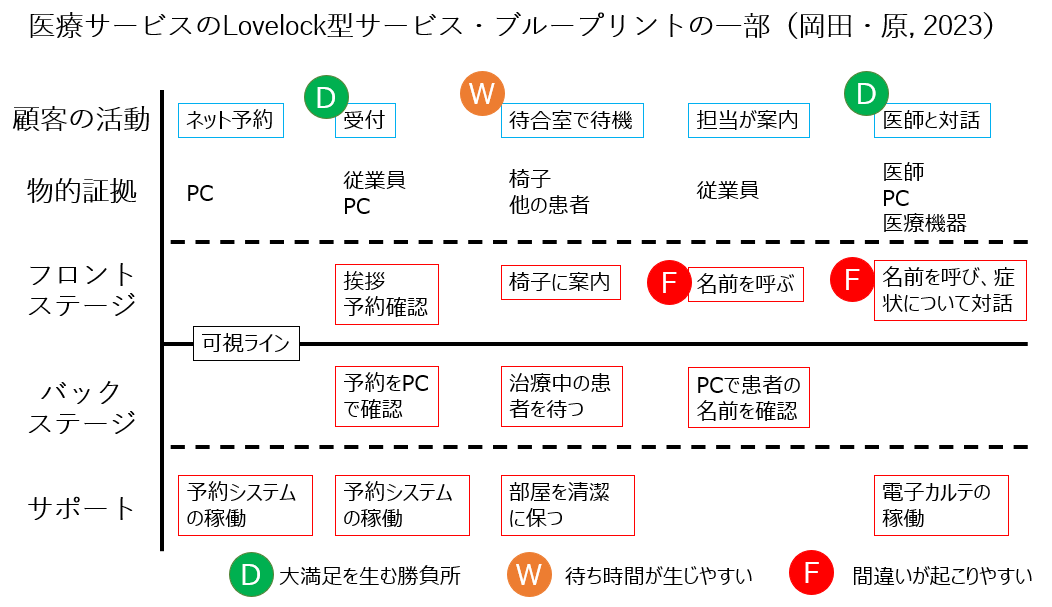

企業は、サービス・ブループリントの作成を通じて、顧客体験(Customer Experience)の改善や従業員の育成、社内の部門横断のコミュニケーションを促進することができます(Bitner et al.,2008)。以下では岡田・原(2023)に基づき、サービス・ブループリントについて説明します。代表的なサービス・ブループリント [2] の構成要素は、「顧客活動」・「物的証拠」・「フロント・ステージとバック・ステージの従業員の活動」「従業員へのサポート」の4点です。なお、サービス・ブループリントを作成する際に、自社のサービスの全体を描くことが難しい場合、特に重要なサービスの部分に注目することをお勧めします。また、最後に、各顧客活動について、よくある失敗やそのリカバリー方法、大満足を生むためのコツ、標準作業時間などの詳細情報を加筆していきます。

[2]本稿ではLovelock型ブループリント(岡田・原, 2023)に、大満足を生む勝負所を加えた方法で、医療サービスのブループリントを例示しました。

| 構成要素 | 内 容 |

| 顧客活動 | 企業はサービス・ブループリントを作るために、顧客の活動(顧客体験)をプレ・サービス、コア・サービス、ポスト・サービスの時間軸で箇条書きすることからはじめます。 |

| 物的証拠 | 顧客活動において使用されるモノのことです。例えば、病院のプレ・サービスで受付をする場面では、受付に必要な道具を箇条書きしていきます。 |

| フロント・ステージとバック・ステージの従業員の活動 | フロント・ステージとバック・ステージに分かれます。フロント・ステージとは、顧客から見える部分のことです。そのため、サービス・ブループリントでは、可視ラインより上にフロント・ステージの接客担当者の活動を箇条書きします。次に、バック・ステージでは、顧客から見えない接客担当者の活動を箇条書きします。 |

| 従業員へのサポート | 他の従業員によるサポートと、ITによるサポートに分類されます。病院で例えると、患者が診察を受けるに際し、接客担当者が患者からお薬手帳等を受け取り、情報を端末に入力します。入力された情報が医師に届き(ITによるサポート)、看護師がお薬手帳等を医師に渡し(従業員によるサポート)、医師は患者の状況を素早く把握して診療に移ることができます。 |

サービス・ブループリントの活用事例と活用方法

サービス・ブループリントは、サービスの改善や企画のために活用されてきた実績があります。国際的に知られている事例ではARAMARKやIBMが挙げられます。[Bitner et al. (2008)] 紹介したARAMARKの事例では、成績不振事業を改善するためにサービス・ブループリントが活用されたことが書かれています。ARAMARKは、あるリゾート事業で顧客から再利用されないことを問題視し、その事業のサービス経験をサービス・ブループリントを用いて可視化しました。そして、競合他社の標準的なサービス・ブループリントも作成し、自社のものと比較しました。すると、自社のリゾート事業を利用する顧客は、癒しを求めてサービスを利用したにも関わらず、多くの面倒で不快な事柄に対処していることが明らかになりました。サービス・ブループリントを作成し、活用することで、企業は顧客体験に目を向け、改善点に気づくことができます。

サービス・ブループリントを活用されたい場合、例えば、部署内のメンバーで集まり、サービス・ブループリントの4つの要素についてブレインストーミングを行ってみてはいかがでしょうか。繰り返しになりますが、サービスの全体を描くことが難しい場合、特に重要なサービスの部分に注目することをお勧めします。また、よくある失敗やそのリカバリー方法、大満足を生むためのコツ、標準作業時間などの詳細情報を書き込むことで、現場で活用しやすい設計図を作成できます。

【参考文献】

英語文献

- Bitner, M. J., Ostrom, A. L., & Morgan, F. N. (2008). Service blueprinting: A practical technique for service innovation. California Management Review, 50(3), 66–94.

- Grönroos, C. (2020). service marketing research priorities. Journal of Services Marketing, 34(3), 291-298..

- Heskett, J. L., Jones, T. O., Loveman, G. W., Sasser, W. E., Schlesinger, L. A., & Others. (1994). Putting the service-profit chain to work. Harvard Business Review, 72(2), 164–174.

- Shostack, G. L. (1977). Breaking free from product marketing. Journal of Marketing, 41(2), 73–80

- Zeithaml, V. A., Verleye, K., Hatak, I., Koller, M., & Zauner, A. (2020). Three Decades of Customer Value Research: Paradigmatic Roots and Future Research Avenues.Journal of Service Research, 23(4), 409–432.

日本語文献

- 岡田幸彦・原辰徳. (2023). サービスサイエンス, 放送大学教育振興会

執筆者:日本生産性本部 顧客価値創造センター 舩先 康平(博士 社会工学)

.png)

.png)