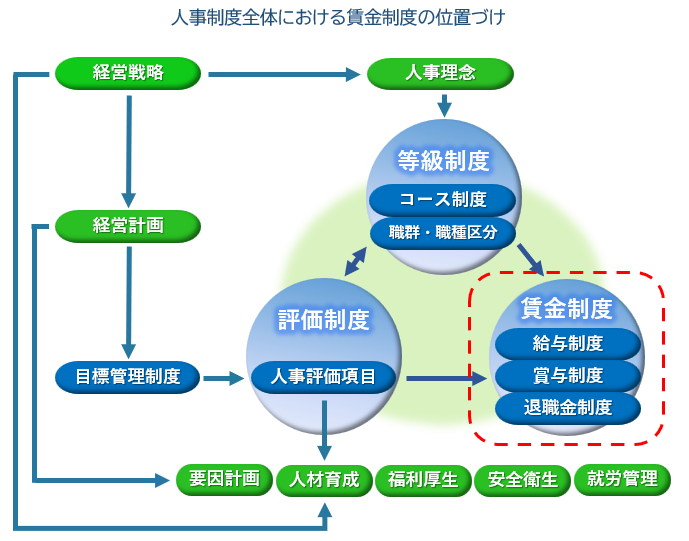

人事担当者にとって、賃金制度の設計・運用は避けて通れない重要な課題です。賃金としていくら支払うか、何に対して支払うかという判断は、経営戦略を従業員にメッセージとして伝える有効な手段でもあります。

しかし現実には、「年功序列で昇給させ続けることが必要なのか」や「成果を適切に評価・反映させるにはどうするか」、「基本給と手当のバランスをどう取るか」、「若い優秀な人材をどう処遇するのか」など、多くの組織が課題を抱えています。

また、人材への投資が重要な昨今では、賃金は「コスト」ではなく「投資」として考え、それをトップから従業員へメッセージとして伝えることが重要です。適切に設計した賃金制度は、人材の確保・定着、モチベーション向上を通じて、組織の生産性向上に繋がります。 本記事では、賃金制度の基本理論と制度設計、運用まで、人事担当者が実務で活かせる知識を整理します。

賃金制度とは?

賃金とは、労働基準法第11条で「労働の対償として使用者が労働者に支払う全てのもの」と定義されています。賃金、手当、賞与など、名称を問わず、報酬として支払われるもの全般を指しています。

賃金制度は、「経営の視点」と「従業員の視点」の異なるニーズを同時に満たす必要があります。両者の視点を理解した上で、経営の合理性と従業員の納得性のバランスをいかに取るかが重要です。

| 経営の視点 | 従業員の視点 |

| ・利益を最大化し、競争力を維持する ・限りある人件費で最大の生産性を引き出す | ・仕事に見合った労働対価を得たい ・ 生活の糧として安定した所得を確保したい |

賃金制度設計の基本原則

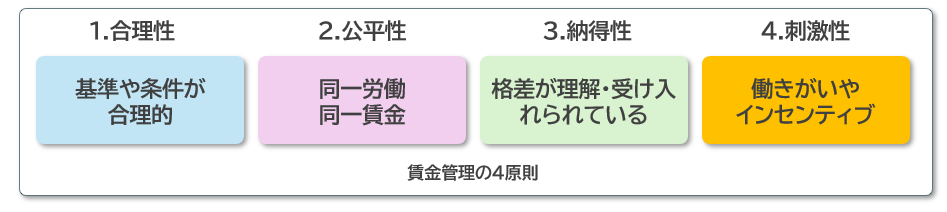

賃金管理の4原則

賃金管理においては、以下の4つの原則があります。

1.合理性の原則

各人の賃金決定の基準や条件が合理的であること

→「なぜその人にその賃金が支払われるのか?」と問われても合理的に説明できるか?

2.公平性の原則

同一基準・同一条件であれば同一の取り扱いをすること

→ 働きに見合う賃金が支払われているか?(同一労働同一賃金)

3.納得性の原則

賃金配分の格差が、組織全体で理解・受け入れられていること

→ 昇給や配置について、納得感や将来への期待を持てる状態になっているか?

4.刺激性の原則

働きがいやインセンティブが感じられること

→「頑張れば報われる」という気持ちが従業員に生まれているか?

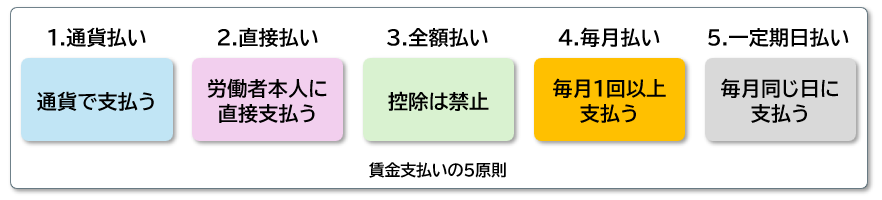

賃金支払いの5原則

賃金の支払い方法については、労働基準法第24条で以下の5原則が定められています。

1.通貨払いの原則

賃金は通貨で支払わなければなりません。実物支給は禁止とされています。

2.直接払いの原則

賃金は労働者本人に直接支払わなければなりません。親族や代理人への支払いも不可となります。

3.全額払いの原則

原則として種々の名目で賃金から控除することは認められていません。

例外:

・法令に別段の定めがある場合(所得税の源泉徴収、社会保険料)

・労使協定により別段の定めをした場合 (社宅費、組合費等))

4.毎月払いの原則

賃金は毎月1回以上支払わなければなりません。年俸制であっても、年俸を分割して支払う必要があります。

5.一定期日払いの原則

賃金は毎月同じ日に支払わなければなりません。

例:毎月25日、月末日など

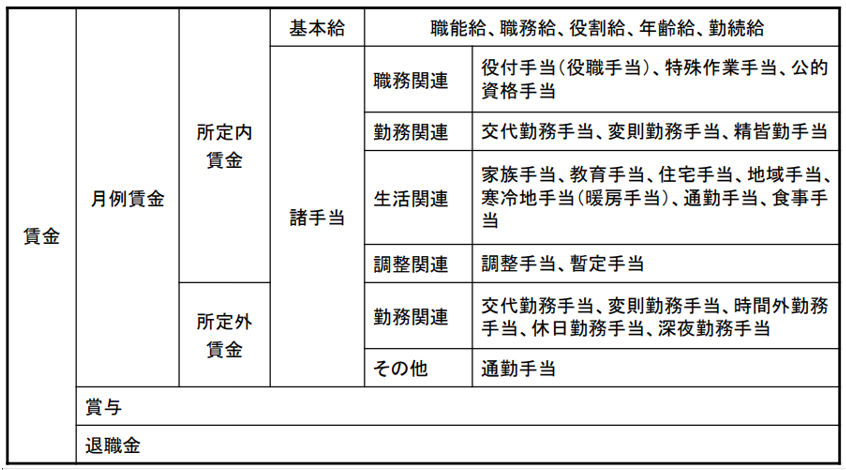

賃金体系の構成

賃金は下図のような構成で一般的に整理できます。

まず中心となるのが基本給です。これは職務内容や役割、等級などに基づいて決定されるもので、毎月安定的に支払われる賃金の基礎部分となります。

次に、諸手当があります。諸手当の内容は組織によって異なり、役付手当(役職手当)や住宅手当、地域手当など、個人の役割や状況に応じて支払われます。また、時間外労働に対する時間外勤務手当や休日・深夜勤務手当など、法令に基づき支払われる割増賃金も含まれます。基本給とこれらの諸手当をあわせて月例賃金と言います。

さらに、業績や成果に連動して支給される賞与や退職時に支払われる退職金も賃金に含まれます。

賃金体系の構成図(厚生労働省「賃金構造基本統計調査」をもとに作成)

最近では、長年の積み重ねによって諸手当が増えてしまい、わかりにくい賃金体系になっているケースも多くあります。その際は、諸手当分を基本給に上乗せし、実質ベースアップをする対応を行うことも有効です。

組織によって賃金構成のバランスや考え方は異なります。賃金制度は、企業の価値観や人材育成方針を反映する重要な仕組みの一つと言えます。

賃金制度設計の検討ポイント

賃金制度を設計するときは、以下のポイントを踏まえて検討していくことがおすすめです。

支給水準

支給水準は、従業員にいくら支払うのかという「賃金水準」の側面と、組織として人件費負担がどの程度許容できるのかという「経営コスト」の側面の両方のバランスを見ながら、検討していくことが大切です。

自社の賃金水準を確認するためには、社内データが大きな手がかりになります。

・モデル賃金

・実在者プロット(階層別、性別、年齢別の賃金分布や平均値)

これらの社内データに加え、厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」や、各業界・地域の賃金水準統計などの社外データと照らし合わせることで、自社の賃金の特徴や競争優位性を確認することができます。

特に昨今は、新卒初任給の引き上げが採用の現場に大きな影響を与えているのが実情です。社外データと見比べながら、自社の賃金水準・特徴を理解し、賃金制度の設計をしていきましょう。

また、経営コストとしての側面を考えると、組織が生み出した付加価値のうち、どの程度を人件費に充てるかは、組織の経営戦略と直結しています。賃金は一度上げてしまうと、下げにくくなってしまうのが日本の「法律」や「慣行」の特徴です。現在の人件費が適切かどうか、人件費負担を増やす場合はその投資が妥当かどうかを、慎重に検討していきましょう。

支給基準

賃金を「何に対して支払うか」という支給基準の選択は、組織の進むべき方向に大きな影響を与えます。賃金の原資には限りがあるため、限られた人件費をより効果的に配分し、公平性と納得性を担保しながら、従業員のモチベーションを高めることが重要です。

これまでの日本では、年齢(勤続年数)を重ねるごとに能力も向上するという考えのもと、生活給として「年功的」で「経験重視」の支払い基準が一般的でした。しかし昨今では、成果主義や職務基準といったジョブ型などの多元的な組み合わせを検討する組織が増えています。

一概に「この支給基準が良い」ということはありません。流行に振り回されることなく、組織の置かれている環境、目指すべき方向性をしっかりと見極め、納得感のある賃金制度を構築していきましょう。

コンプライアンス上の留意点

賃金を制約する各種の法律は正確に理解しておく必要があります。トラブルを避けるためにも、法的な優先順位を理解しておくことも重要です。

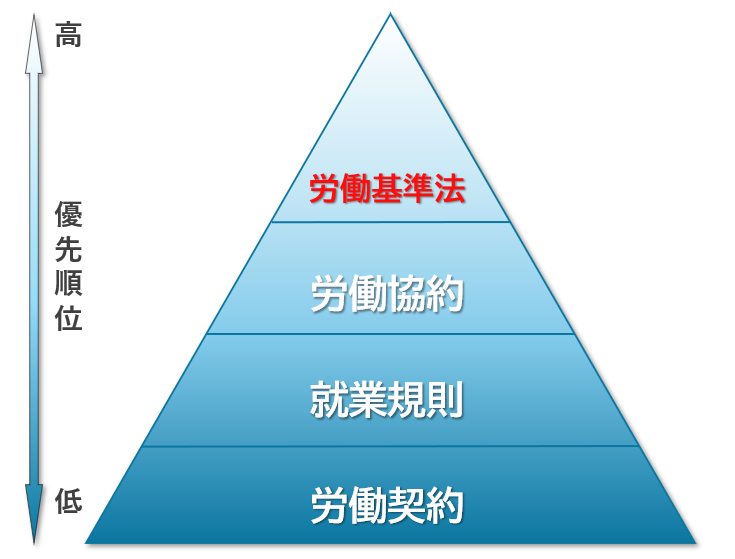

下記の図表は、労働条件を規定するルールの優先順位(効力の強さ)を、ピラミッド型で示したものです。

最上位にあるのは、国が定める「労働基準法」です。組織はこの基準を下回る労働条件を設定することはできません。法定労働時間や割増賃金、解雇制限などはすべて強行規定であり、就業規則や労働契約で異なる定めをしていても無効となります。

その下に位置するのが「労働協約」です。組織と労働者(労働組合がある組織では労働組合)との間で結ばれる契約で、賃金や労働時間、職務内容などが定められます。労働協約は就業規則よりも優先されますが、その内容は労働基準法に違反することはできません。賃金制度や人事制度の改定時には、協約事項に該当しないかの確認が必要です。

次に位置するのが「就業規則」です。就業規則は、組織が定める職場の基本ルールであり、常時10人以上の労働者がいる事業場では作成義務があります。賃金体系や労働時間、昇給、休暇などを包括的に定めたもので、人事制度は就業規則に基づいて運用されます。

最後に位置するのが「労働契約」です。労働契約は、会社と個々の従業員との間で締結される契約であり、その内容は上位の労働基準法・労働協約・就業規則に則って締結する必要があります。個別に合意していたとしても、法律に定める基準よりも不利な内容は無効となるため、注意が必要です。

また、賃金制度の改定時には、従業員の賃金の見直し(再格付け)を行います。その際、新たな制度を適用すると賃金が下がってしまう従業員が出てくるケースがありますが、「不利益変更禁止の原則」により従業員の賃金を下げることは制限されているため、改定時は据え置きのまま移行し、その賃金額を維持するか、もしくは数年かけて差額を償却(経過措置・代償措置)していくことで対応します。大きなトラブルにならないよう、最近の判例も精査しておくことが肝要です。

賃金制度の最新トレンド

人材を取り巻く環境は大きく変化しており、多くの組織において賃金制度の見直しを余儀なくされています。ここでは昨今の賃金制度トレンドを紹介します。

1.ジョブ型雇用の検討

従来の年功的な賃金処遇から、職務内容や役割に基づいて処遇を決定する「ジョブ型雇用」への検討が進んでいます。背景には、事業環境の変化に応じて必要な人材・スキルが明確化してきたことや、専門性の高い人材を適切に評価・処遇したいという組織ニーズがあります。職務記述書(ジョブディスクリプション)の整備や等級制度の再設計が不可欠となる一方で、役割と報酬の関係が明確になることで、従業員の納得感やキャリア自律を促進する効果も期待されています。

2.ベースアップ(ベア)の定着と初任給の引き上げ

近年の物価上昇や人材獲得競争の激化を背景に、初任給の引き上げやベースアップを実施する組織が増加しています。ベースアップは国としても促進する動きがあるため、一時的な対応ではなく、今後も継続的に行われていくことを留意しておく必要があります。また、初任給の引き上げやベースアップと共に、従業員全体の賃金水準そのものを見直す動きも活発化しています。

3.賞与を基本給連動からポイント制へ

賞与を基本給連動型から切り離し、評価や成果に応じて支給する「ポイント制」へ移行する組織が増えています。これにより、賞与をより柔軟なインセンティブとして活用でき、業績や個人の貢献度を反映しやすくなります。また、基本給への影響を抑えつつメリハリのある処遇が可能となるため、人件費管理の観点からも有効です。一方で、評価の透明性や納得感が低い場合には、モチベーション低下につながるおそれもあるため、評価制度との連動や評価基準の明確化が重要となります。

4.定年延長などの高齢者雇用

少子高齢化、働き手不足に伴い、シニア人材の活躍は今後ますます重要になっていくことが予想されます。それに伴い、定年延長や再雇用制度の見直し、シニア人材の活躍を前提とした賃金制度設計が進んでいます。単に「定年を延ばせばよい」という安易な考え方はリスクがあります。なぜなら雇用に伴う人件費の増大は経営基盤を圧迫し、またシニア人材が働き続けることによる組織の新陳代謝の鈍化なども懸念されるからです。シニア人材を雇用するための賃金の原資はどこから捻出するのか、また組織の新陳代謝を図るために役職定年を何歳に設定するのかなど、組織の状況に合わせて慎重に検討していく必要があります。

今後、シニア人材は単なる雇用継続ではなく、役割や期待成果を再定義し、それに見合った処遇を設計することが大切です。昨今では、年齢に関係なく職務や貢献度に基づく賃金体系へ移行することで、シニア層のモチベーション維持と若手層とのバランス確保を両立する組織も増加しています。

執筆者:日本生産性本部 コンサルティング部 浅野 正和・立花 和祈

.png)

.png)