等級制度とは?

等級制度とは、会社が社員に期待する仕事のレベルに応じて、社員をいくつかのグループ(階層)に分け、ランク付けする仕組みのことです。この「等級」が、役職やそれに基づく賃金を決めたり、仕事ぶりを評価したり、将来のキャリアを考えたりする上での基準になります。

等級制度の主な役割は、次の3つに集約されます。

- 社員のやる気を引き出し、キャリアの道筋を示す

自分が今どのような役割を期待されていて、これからどう成長していけるのかが明確になります。これにより、社員は目標を持って仕事に取り組むことができます。 - 人事管理の公平性と納得感を高める

明確な等級基準を設定すれば、賃金や評価が公正に行われやすくなります。等級は評価と連動することから、等級基準が明確になるということは評価も透明性が上がり、社員も「なぜこの評価なのか」が分かりやすくなり、納得感が高まります。 - 人事の仕組みを連携させるハブになる

等級制度は、人事システム全体の「背骨」にあたる重要な仕組みです。各等級で「期待されるレベル」が決まることで、評価制度は「期待に応えられたか」を測るものさしになり、賃金制度は「そのレベルの仕事にいくら支払うか」の根拠になり、教育制度は「次のレベルに行くために何を学ぶべきか」の道しるべになります。

等級制度がうまく機能していないとどうなる?

等級制度が人事システムの「背骨」であるいうことは、もしその設計が会社の現状に合っていない場合、会社全体に悪い影響を及ぼします。

例えば、会社が「成果を出した人を評価します!」と掲げていても、等級制度が旧来型の年功序列のままであればどうでしょうか。等級制度と同じように評価や賃金も、旧来型の年功序列の運用になってしまうことが容易に想像できると思います。人事システムの「背骨」である等級制度が整っていないと、評価や賃金の仕組みもうまく機能しません。

例えば現場の管理職は、「成果を上げた部下を高く評価したいのに、賃金は年功序列の等級で決まってしまう…」というジレンマに陥ります。結果として、成果を出した若手社員より、貢献度が低いベテラン社員の方が賃金が高い、という賃金の逆転現象が起きてしまいます。

このような矛盾は、社員の間に「この会社では、頑張っても正当に評価されない」という諦めや不公平感を広げ、優秀な若手や中堅社員はやる気をなくし、最終的には会社を辞めてしまうかもしれません。

そのため、人事制度を見直すなら、まずは等級制度の改善から着手する必要があります。「私たちの会社では、どのように社員に活躍してもらい、どのような頑張りに報いるのか」という根本的な問いに向き合うことが、人事制度を見直す第一歩と言えるでしょう。

日本の人事制度の歴史

等級制度を理解するためには、これまでの歴史を知ることが近道です。この章では、日本の人事制度が、社会や経済の変化の中でどのように変わってきたのかを振り返ります。

日本の人事管理の歴史は、戦後の経済状況と深く結びついています。その道のりは、大きく4つの時代に区分できます。

戦後から高度成長期(1945年~1973年頃):生活を支える「年功序列」の時代

戦後の復興期から経済が急成長したこの時代、企業は社員の生活を年齢や家族構成に応じて保障することを重視していました。会社の成長と社員の成長が一致しており、長く勤めることが能力向上や会社への貢献につながると信じられていたのです。終身雇用、年功賃金、企業内組合という「三種の神器」が定着したのもこの頃です。

安定成長期(1974年~1991年頃):「能力」を評価する時代へ

オイルショックを機に経済成長が緩やかになると、全員一律の年功序列では立ち行かなくなってきました。そこで登場したのが「能力主義」という考え方と、それを形にした「職能資格制度」です。これは、社員が持っている「仕事をする能力」を基準に評価するもので、年功序列を少し進化させた制度でした。しかし、その根底には依然として長く会社に勤めてもらうという考え方が強く残っていました。

デフレ経済期(1992年~1999年頃):これまでの仕組みが通用しなくなった時代

バブル経済が崩壊すると、日本の人事制度は大きな転換点を迎えました。低成長、少子高齢化、グローバル化といった大きな変化の波が、これまでの仕組みを揺るがしたのです。特に、職能資格制度の問題点が明らかになりました。

現代(2000年頃~):一人ひとりの「成果」や「役割」を重視する時代へ

これらの課題に対応するため、多くの企業が「成果主義」や「役割主義」へと舵を切りました。これは、過去に何を身につけたかではなく、「今、会社にどのような価値を提供しているか」「どのような役割を果たしているか」を評価し、それを賃金に反映させる考え方です。具体的には、「役割等級制度」や「職務等級制度」が導入され、賃金の考え方も「後払い」から、その時々の貢献度で報いる「ジャストインタイム払い」へと移行していきました。

このように、日本の人事制度は時代によって変化をしてきましたが、この歴史は、単なる制度の変化ではありません。会社と社員の間の「約束」が、時代の変化によって新しい形に変わってきたことを表します。かつての「会社に尽くせば、定年まで面倒を見ます」という約束は、現在「あなたが生み出す価値を正当に報います」というような、よりシビアで透明性の高い約束へと変わりました。現代の企業が「自律的なキャリア形成」や「学び直し(リスキリング)」を重視する背景には、こうした変化があるのです。

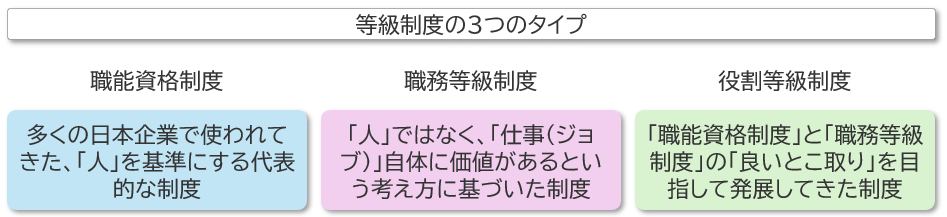

等級制度の3つのタイプ

等級制度には、何を基準(ものさし)にするかによって、大きく分けて3つのタイプがあります。ここでは、それぞれの仕組みと、メリット・デメリットを詳しく見ていきます。

人を育てる「職能資格制度」

職能資格制度は、長年にわたり多くの日本企業で使われてきた、「人」を基準にする代表的な制度です。

- 仕組み

この制度は、社員の「職務遂行能力」を基準に等級を決定します。特徴的なのは、個人の「資格(等級)」と、実際の「役職(ポスト)」を分けて考える点です。これにより、役職に就いていなくても、能力の向上が認められれば等級が上がり、賃金が増える仕組みとなっています。近年では、単に「保有する能力」だけでなく、実際に仕事で「発揮された能力(行動)」を評価するケースも増えています。 - メリット

- デメリット

仕事に値段をつける「職務等級制度」

職務等級制度は、欧米で主流の「仕事」を基準とした制度です。「人」ではなく、「仕事(ジョブ)」自体に価値があるという考え方に基づいています。

- 仕組み

この制度では、社員一人ひとりが担当する「職務」を基準にします。まず、会社内のすべての仕事について、その内容や責任の重さ、難しさなどを「職務記述書(ジョブディスクリプション)」として詳しく書き出します。そして、それぞれの仕事の価値を客観的に評価し(職務評価)、その価値に応じて等級を決定します。社員の賃金は、担当する仕事の等級によって決定され、「同じ仕事なら、同じ賃金」という原則が徹底されます。 - メリット

- デメリット

責任の大きさに報いる「役割等級制度」

役割等級制度は、これまで紹介した2つの制度の「良いとこ取り」を目指して、日本で発展してきた制度です。

- 仕組み

この制度は、「仕事」よりも広く、「能力」よりも具体的な「役割(ロール)」を基準に等級を決定します。多くの場合、部長や課長といった役職(ポスト)に期待される役割そのものを等級として設定します。それぞれの役割に期待される責任の大きさや成果を「役割基準書」にまとめることで、貢献度に応じた賃金を目指します。 - メリット

- デメリット

制度の比較

これら3つの制度の特徴を、下の表にまとめました。自社の戦略や文化に合った制度を選ぶための参考にしてください。

| 項 目 | 職能資格制度 | 職務等級制度 | 役割等級制度 |

| 価値基準 | 能力(人) | 職務(仕事) | 役割(仕事+人) |

| 考え方 | 長期的・累積値主義 | 短期的・時価主義 | 短期的・時価主義 |

| 主たる目的 | 人材育成 | 人材活用(効率重視) | 人材活用(効果重視) |

| 主要評価要素 | 職務遂行能力 | 職務評価・職務実績 | 役割遂行度・業績 |

| 連動する賃金 | 職能給 | 職務給 | 役割給 |

| インセンティブの方向 | 能力を高めること | 上位の職務に就くこと | 昇進と業績を上げること |

| メリット | ・柔軟な人事配置 ・ゼネラリスト育成 ・ポスト不足でもモチベーション維持 | ・処遇の合理性・透明性 ・人件費管理が容易 ・専門人材の採用に有利 | ・貢献度と処遇が連動 ・柔軟性とコスト抑制の両立 ・経営者意識の醸成 |

| デメリット | ・人件費の増大リスク ・貢献度との乖離 ・評価の曖昧さ | ・組織の硬直化 ・キャリアの停滞 ・制度の維持コスト | ・ポスト不足によるモラール低下 ・降格・降給の問題 ・役割定義の曖昧さ |

| 適合する組織風土 | 安定成長、内部育成重視、終身雇用が前提の組織 | 職務が定型的、専門性が明確、外部人材活用が活発な組織 | 変化対応、成果主義、管理職のリーダーシップが強い組織 |

等級制度における近年の動向

これまで見てきたように、それぞれの等級制度には長所と短所があり、一つの制度だけでは現代の複雑な経営課題に対応しきれないことも増えてきました。そのため、先進的な企業では、複数の等級制度を組み合わせたり、評価のあり方そのものを見直したりする動きが広がっています。

ハイブリッド型とダブルラダー型

純粋な制度の弱点を補うため、複数のモデルを組み合わせるアプローチが生まれています。

- ハイブリッド型等級制度

これは、社員の階層によって違う制度を使い分ける方法です。例えば、若手社員には長期的な成長を促すために「職能資格制度」を、管理職にはその役割と成果に報いるために「役割等級制度」を適用します。これにより、「育てる」ことと「成果に報いる」ことの両立をはかります。 - ダブルラダー型等級制度

これはさらに進んだアプローチで、二つの等級制度を同時に使います。社員は、個人の能力の蓄積を示す「職能資格制度」と、今担っている役割の大きさを示す「役割等級」の両方を持つことになります。賃金も、安定的な「職能給」と、成果に応じて変動する「役割給」に分けられます。これは、社員の生活の安定と、会社への貢献意欲の両方を引き出すための高度な仕組みです。

大きな流れとしての「ジョブ型雇用」

こうした新しい等級制度の動きは、「ジョブ型雇用」への移行という、人事システムの大きな変化の一環と捉えることができます。これは、新卒者を一括で採用し、会社の中で様々な仕事を経験させて育てる従来の「メンバーシップ型」から、仕事内容を明確に定義し、その仕事ができる人を社内外から採用する「ジョブ型」へのシフトを指します。

日本の大企業もジョブ型人事制度への移行を進めており、管理職だけでなく一般社員にもその範囲を広げています。この背景には、グローバルな競争が激しくなり、仕事の価値に見合った賃金を払わなければ優秀な人材を確保できない、という切実な課題があります。

ただし、日本の「ジョブ型」は、欧米のそれと全く同じというわけではなく、より柔軟な役割等級制度をベースにした「日本型ジョブ型雇用」ともいえる、独自の進化を遂げているのが特徴です。

等級制度の革新事例3選

事例① トヨタL&F東京

トヨタL&F東京(本社=東京・東品川)は、等級を基軸とし、等級レベルに照らし合わせて評価や育成、処遇、役職などの任用をトータルに連動させていく仕組みを導入しました。

新制度の資格等級制度では、従来、従業員数約300人という人員規模に比べてやや多く設定されていた資格等級の数の大括り化を行い、資格等級数を13から9としました。また、資格等級に求められる要件・定義や、資格等級と対応する役職の関係を明確にした。旧制度では昇格要件は滞留年数のみで、結果として年功的な昇格となっていたのを改め、昇格要件を明確に設定(評価結果累積、上司推薦、研修受講等)しました。

トヨタL&F東京における等級制度事例を見る。 ↓

事例② ヨシモトポール

公共インフラ、情報通信、防災、電力など、多彩なポール製品の製造・販売を行っているヨシモトポール(本社=東京・千代田区有楽町)は、グループ企業を対象に、2016年4月から新人事制度を導入しました。

コース・等級制度については、職種・転居を伴う異動非限定の「総合職」、職種非限定・転居を伴う異動のない「一般職」、主として製造部門の技能職業務を担当する「技能職」に区分しました。

等級制度については、旧来の「職能資格等級のみ」から「職能資格と職責等級のダブルラダー制」(非管理職は職能資格のみ)に変更しました。管理職層には職能等級とは別に、職責の大きさに応じた職責等級を設定し、職責に応じた職責給で報いるようにしています。

ヨシモトポールにおける等級制度事例を見る。 ↓

事例③ ソラシドエア

ソラシドエアでは、プロジェクトチームでの議論を通して、同社の「人事ポリシー」や「人事制度の基本となる考え方」、「経営理念を実現するための『七つの成果』」を定めていきました。新制度の等級制度では、資格等級を一般職では4階層、管理職では3階層に設定し、それぞれの人事資格等級の期待役割と、その等級において身につけるべき能力(スキル)を「等級別要件定義表」に定めました。

ソラシドエアにおける等級制度事例を見る。 ↓

まとめ:時代の変化に対応できる等級システムへ

等級制度は、一度作ったら終わりという静的なものではありません。それは、会社の経営戦略とともに進化し続けるべき、生きた「動的なシステム」です。

日本の人事管理は、時代の変化に対応するため、年功や能力といった「過去の蓄積」を評価するモデルから、役割やミッションといった「現在の貢献」を評価するモデルへと、大きな転換期を迎えています。この流れの中で、企業が選ぶべき道は一つではありません。

「最高の」等級制度というものは存在せず、「最適な」等級制度があるだけです。そして、その最適解は、それぞれの会社の戦略、文化、そして事業の状況によって異なります。職能資格制度が育んできた一体感、職務等級制度がもたらす透明性、そして役割等級制度が追求する戦略との連動性。これらの要素をうまく組み合わせ、自社にとって最も効果的な仕組みをどう作り上げるか。それが、経営者と人事担当者に与えられた大切なテーマです。

しかし、最終的に制度の成功を左右するのは、設計の美しさはもとより、運用の質です。特に、経営トップの強いコミットメントと、現場の管理職が制度の理念を理解し、公平に実行する能力が、決定的な鍵を握ります。

変化の時代を生き抜き、社員がいきいきと活躍できる組織を築くためには、透明性と公平性を担保し、経営戦略と連動した等級制度を構築し、人材を育てていくこと。それこそが、未来を切り拓くための、「人財戦略の要」といえるでしょう。

執筆者:日本生産性本部 コンサルティング部 浅野 正和・立花 和祈

.png)

.png)