近年、人材を「資本」と捉えてその価値を最大限に引き出す「人的資本経営」が注目されています。本記事では、人的資本の測定と開示のあるべき姿とその効果的な進め方について考察します。

人的資本の測定と開示を進める背景

近年、企業価値評価において無形資産の重要性が指摘されています。サービスの高度化、デジタル化が進展する社会では、機械設備や建物等の不動産といった有形資産より、知識や情報等の目に見えない資産、とりわけ人材を中心とする無形資産が富を生む源泉としての重要性が増してきています。

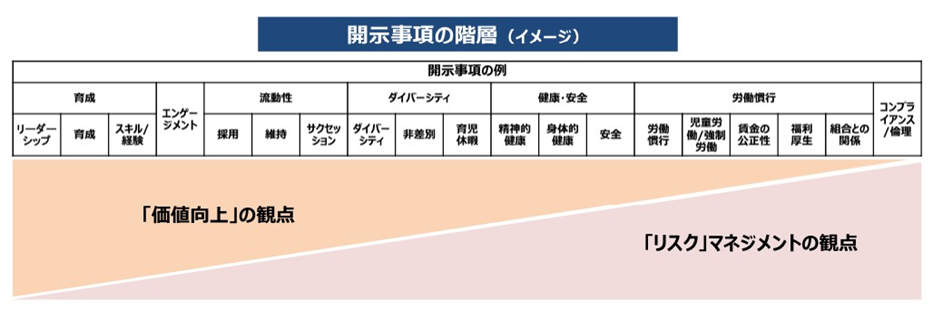

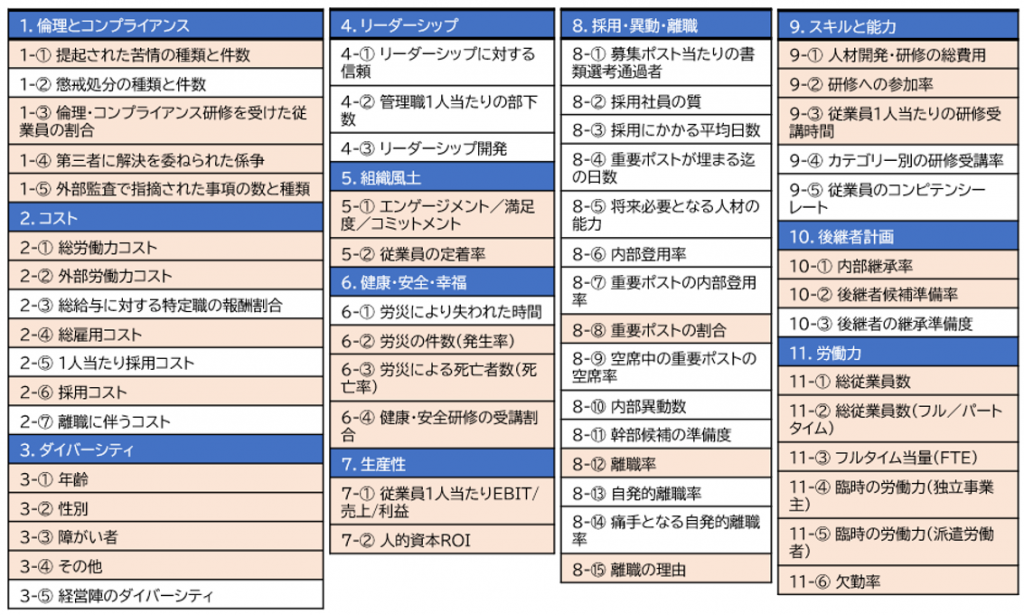

2020年9月の「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会報告書(人材版伊藤レポート)」の公表以降は、特に人的資本への関心が一段と高まりました。2021年10月に発足した岸田内閣は、スローガンに掲げる「新しい資本主義」において「人への投資と分配」を優先課題として打ち出しています。これを受けて、2022年8月には内閣官房は「人的資本可視化指針」を公表しました。「人的資本可視化指針」では開示の望ましい項目として19 事項を挙げ(図1)、また人的資本の情報開示に関する国際的なガイドラインであるISO30414 では11 領域で指標が示されています(図2)。

図1:開示の望ましい19 事項

出所:内閣官房 非財務情報可視化研究会「人的資本可視化指針」

図2:ISO30414の11項目58指標 中小企業で開示(内部・外部)が推奨される32指標項目を色のついたセルで示します(※11-①と②を分けているため実際の項目は33となっている)

出所:ISO30414原文のP.8~11Table2を基に作成

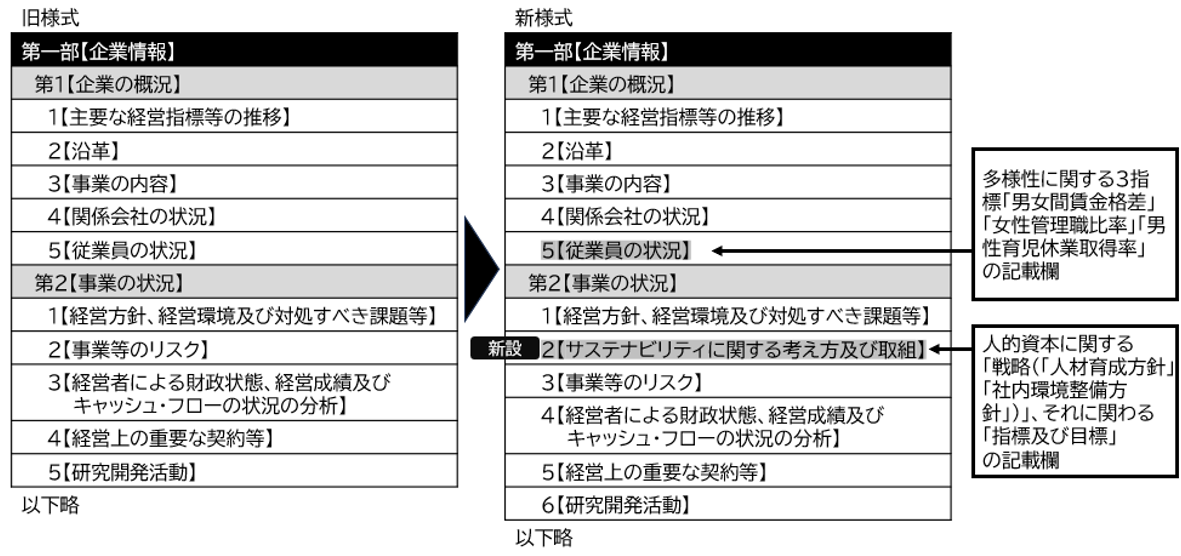

さらに2022年11月には、金融庁より2023 年3月期以降に公表される有価証券報告書から「人的資本」に関する情報の開示を義務付ける方針が発表されました。具体的には、有価証券報告書において「サステナビリティ」に関する記載を義務付け、その中に「人的資本」に関する項目として「人材育成方針」「社内環境整備方針」を、「多様性」に関する項目として「男女間賃金格差」「女性管理職比率」「男性育児休業取得率」に関する開示を義務付けています(図3)。

図3:有価証券報告書の構成-新旧様式の違い

出所:パーソル総合研究所をもとに筆者作成

人的資本とは

人的資本とは、労働者がもつ能力・知識・技術などの総称です。18 世紀にアダム・スミスが『国富論』の中で、特別な技能と熟練を要する職業のために時間と労力をかけて教育された人を、高価な機械になぞらえる記述をしたことが起源とされており、その後、セオドア・シュルツやゲイリー・ベッカー等の経済学者により「人的資本」として再定義されました。この人的資本論によると、人的資本を蓄積する手段が教育・訓練であり、高い教育を受けた人は自身の生産性を高めるとそれが賃金に反映されるといいます。

「人材版伊藤レポート」では、人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方を人的資本経営と定義しています(経済産業省、2020)。つまり、人的資本経営とは、従業員を人件費というコストではなく、価値を生み出す源泉として捉えて、積極的に投資すべきだと考える経営戦略を指します。

人的資本経営の動きは、これまでと何が違うのか

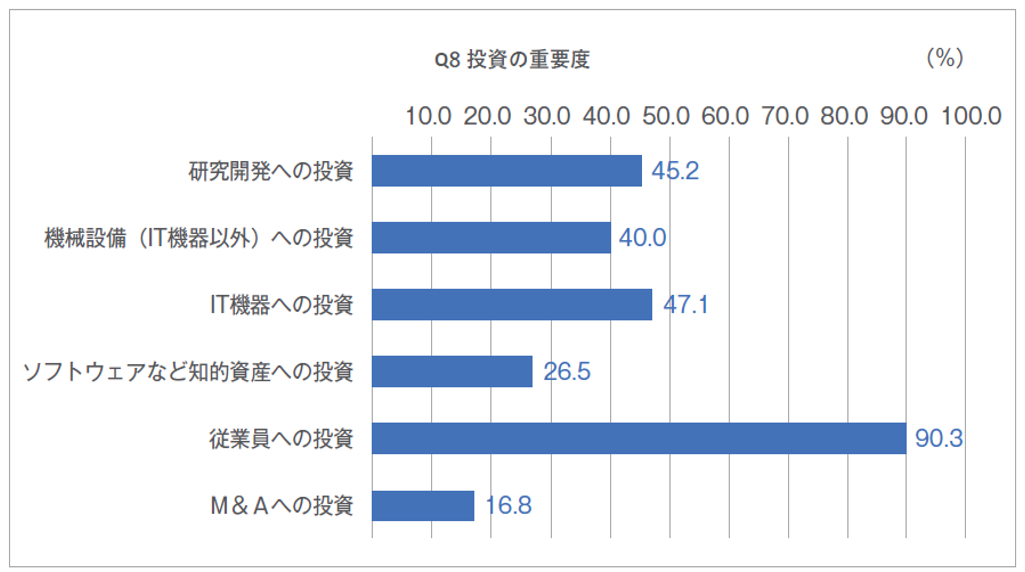

今回、人的資本経営を推進し、人的資本を可視化していく上で、特に経営戦略と人材戦略を連動させるストーリーを持たせることが重要とされていて、人をこれまで以上に重視し、「資本」として投資すべきとの主張もなされています。とはいえ、これらの主張は、「人的資本経営」登場以前にも指摘されており、日本生産性本部のイノベーション会議が行った「人材を生かす賃金に関するアンケート調査」(2022)でも、9割を超える企業の人事担当役員が現時点での投資の重要度として「従業員への投資」を挙げています(図4)。すでに日本企業の多くが人材の重要性を認識している中、「人的資本経営」によって、日本企業はどのような捉え方をしており、何を変えようとしているのでしょうか。

図4:重要度が高いと考える投資分野

出所:日本生産性本部「人材を生かす賃金」に関するアンケート 調査結果(2022)

多くの企業が人的資本経営に注目していることは、人材こそ最大の経営資源であると認識している企業が、スローガンで終わらせることなく、経営戦略の一部に具体的に人材戦略を位置づけようという意思表明ともいえます。

こうした問題意識のもと、日本生産性本部は、2023年5月に「人的資本経営の測定・開示ワーキンググループ」を設置しました。本ワーキンググループでは、人的資本経営に先行的に取り組んでいる10社のヒアリング調査と、ヒアリング調査に協力いただいた企業のうち5社の従業員アンケート調査を行い、人的資本経営の実情を複数の視点から把握することを目指しました。 これらのヒアリング調査やアンケート調査から得られた知見に基づき、人的資本経営が一過性の流行に終わることなく実効性あるものとしていくために、今後の日本企業が人的資本経営および人的資本の開示について取り組むべきポイントを提言として取りまとめましたので、以下ではそれらを紹介します。

先進企業の人的資本経営の特徴は「経営トップ」「現場」「独自性」

今回、先進企業の人的資本経営の特徴は、「経営トップ」「現場」「独自性」の3つのキーワードで表すことができます。

具体的には、まず、経営戦略と人材戦略を連動させた人的資本経営のストーリーを構築し、企業の「経営トップ」から展開するものであることが挙げられます。 次に、人的資本経営の実行・定着のために「現場」の管理職を巻き込むこと、そして、現場のやる気を高めるためには、一連の取り組みに、「わが社らしさ」すなわち企業の「独自性」が求められます。

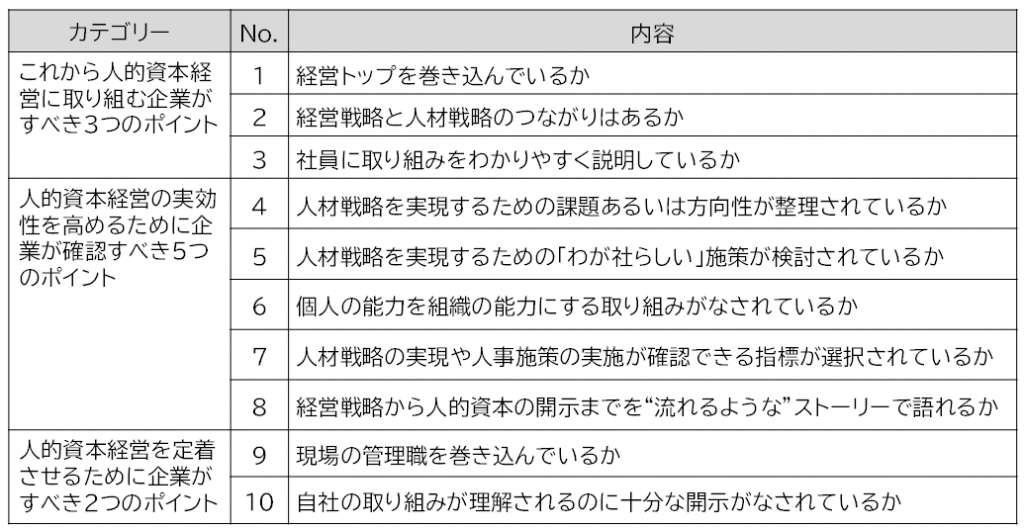

人的資本経営を効果的に進めるための10のポイント

最後に、本ワーキンググループで導いた人的資本経営を効果的に進めるために留意すべき10のポイントを紹介します(図5)。 この10のポイントは、人的資本経営に取り組む企業の導入状況に応じて①これから人的資本経営に取り組む企業がすべき3つのポイント、②人的資本経営の実効性を高めるために企業が確認すべき5つのポイント、③人的資本経営を定着させるために企業がすべき2つのポイント、から構成されています。

図5:人的資本経営を効果的に進めるための10のポイント

出所:日本生産性本部「人的資本の測定と開示が企業経営に与える影響」

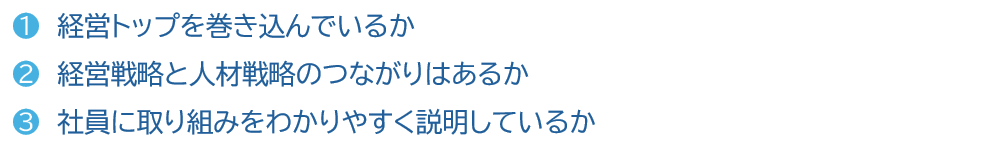

これから人的資本経営に取り組む企業がすべき3つのポイント

人的資本経営という概念が紹介されて初めて人材マネジメントを始めた、という企業はほぼ皆無ですが、その人材マネジメントが人的資本経営(人材を“資本”として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方)となっているかは別の話です。そこで、まずはこれから人的資本経営に取り組む企業が最初にすべき3つのポイントについて解説します。

ポイント1 経営トップを巻き込んでいるか

ここでいう経営トップとは、企業の代表取締役、取締役、社外取締役を指します。人的資本経営を企業に根付かせるには、まずこうしたトップマネジメントの強力な関与が欠かせません。これは人的資本経営の初期設定とでもいえることであり、人事部門のリーダーは何より先にトップマネジメントに人的資本経営の意義と期待する効果を説明して組織として人的資本経営を推進するコミットメントを得ることが望ましい進め方です。

ポイント2 経営戦略と人材戦略のつながりはあるか

その際のカギは、経営戦略と人材戦略を連動させることです。すべての人材マネジメントの目指すところは、優秀な社員を採用し、社員を育て、企業に留め、企業の持続的成長に貢献させるためにあるといっても過言ではありません。そのために、経営戦略(事業戦略)と人材戦略の連動は欠かせず、だからこそポイント1で掲げた経営陣の参画が期待できるのです。また、経営企画部門がある企業は、経営企画部門との連携をより強化することが有効です。

ポイント3 社員に取り組みをわかりやすく説明しているか

いくら社員に投資しても、いくら良い人材マネジメントを導入しても、それが社員に認知されなければ期待した効果は生じません。逆に言えば社員は、企業による自分たちへの投資を認知すると、自ら成長し、仲間と協業し合い、企業の期待に応えようとするのです。そこで、様々なチャネル、様々な方法を使って、自社の人的資本経営の取り組みについて社員にわかりやすく説明することが求められます。

~男性育休取得率60%以上が大幅増、「DX推進企業」ほど男女間賃金格差小さく~

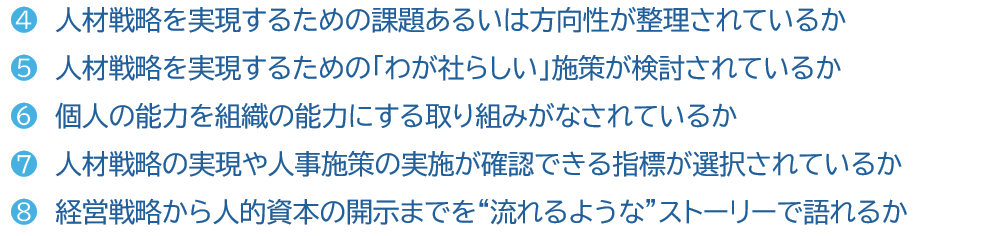

人的資本経営の実効性を高めるために企業が確認すべき5つのポイント

ポイント4 人材戦略を実現するための課題あるいは方向性が整理されているか

経営戦略と連動した人材戦略を設定したからといって、すぐに適切なアクションにつなげるのはなかなか難しいことです。そこで、自分たちが考えた人材戦略と現状を比較して、人材戦略を実現するためには何を克服する必要があるのか、あるいは何を目指さなければならないのかについて考察します。ここでの現状認識がうまくいくと、具体的なアクションが容易に立案できることになります。

ポイント5 人材戦略を実現するための「わが社らしい」施策が検討されているか

アクション(施策)自体を立案するのは、実はそう難しくはありません。なぜなら、どこの企業も何かしらの人事施策を導入しており、それらの公開情報も多く、真似をしようと思えば簡単にできるからです。しかしながら、他社で成功した施策が自社でも成功するとは限りません。ここでも重要なのは、それが自社の人的資本経営ストーリーに組み込まれたものであるかどうか、です。自社にとって効果的な施策とは、ポイント4で整理した、人材戦略を実現するための課題(あるいは方向性)に対応している施策なのです。

ポイント6 個人の能力を組織の能力にする取り組みがなされているか

企業における人材開発の第一は、個人の力を高めることです。個人の力を高めるには、知識を増やし、それを実務で使うことによって幅を拡げるとともに、モチベーションを高め、力を発揮できる機会を与えることが必要となります。企業が次に行うべきことは、そうして高めた個人の力を組織の力に集結させることです。個人の力を集結させるための基本は、ポイント3とも関連しますが、会社の取り組みや仕事に関するコミュニケーションの量と質を増やすこと、社員間の交流の場を増やし、情報交換と相互刺激を与えることにあります。

ポイント7 人材戦略の実現や人事施策の実施が確認できる指標が選択されているか

人事施策は人事課題を克服するため、あるいは目指す方向性に近づくために設定するものです。したがって、企業が測定する人的資本の指標は、人事施策が当初の予定通りに進行しているか、当初の狙い通りに機能しているかどうかを確認できるものでなくてはなりません。

ポイント8 経営戦略から人的資本の開示までを“流れるような”ストーリーで語れるか

最後の仕上げとして、経営戦略から人的資本の開示までをつながりのあるストーリーで語れるかをチェックしてください。できれば、誰かに話して聞かせて理解できるかどうか試してください。自分では理解しているつもりでも、人に聞かせると通じないことはよくあることです。

ストーリーは、複雑な情報や抽象的な概念を、線形の流れとして捉えることを可能にします。そして人間はストーリーを通じて情報を整理し、記憶に残りやすくする能力があります。 経営戦略から人的資本の開示に至る人的資本経営のストーリーがしっかりとしていれば、初めて聞いた人にも通じ、記憶にも残るものとなります。

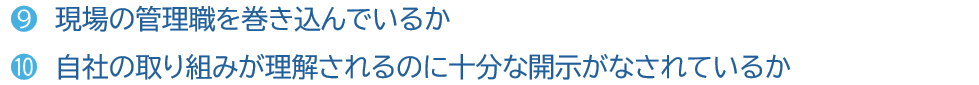

人的資本経営を定着させるために企業がすべき2つのポイント

ポイント9 現場の管理職を巻き込んでいるか

人的資本経営の推進主体が人事部門とすれば、その実行主体は現場の管理職です。したがって、企業は現場の管理職が人的資本経営を実行するためのサポートを惜しんではなりません。具体的には、人的資本経営の理解を高めること、多様な部下に対するリーダーシップの発揮のしかたを学んでもらうことです。人的資本経営の理解を高めるためには、直接語りかける場を持つべきです。「管理職たるもの有価証券報告書や統合報告書を読んで理解しているはず」ということは、まずないと考えるべきです。

ポイント10 自社の取り組みが理解されるのに十分な開示がなされているか

企業が人的資本について十分な情報を開示することによって、企業は大きな利益を得ることができます。第1に、企業の成長につながる取り組み内容をステークホルダーならびに世間に対して認知させることができます。第2に、社員が自社の取り組みを認知して、エンゲージメントを高め、企業の成長に貢献します。第3に、他社の開示情報を見て自社の取り組みを修正あるいは加速するようになります。情報開示は単年ではなく継続して行うことによって、取り組みの効果が把握できます。

まとめ

人的資本経営を実効性あるものにしていくには、人事部門がみずからの役割と遂行結果をモニタリングし、PDCAを回すという観点での人材マネジメントや人材戦略を基軸とした議論を活発に行い、実行していくことが重要です。本コラムが、人的資本経営の課題に直面している企業の人事担当者にとって、人的資本の指標を活用し、経営戦略に連動させ、企業の持続的成長のために手を打てる「戦略パートナー人事」に転換する一助となれば幸いです。

執筆者:日本生産性本部 執行役員コンサルティング部長 前田 貴規

.png)

.png)