オープンイノベーションとは何か

オープンイノベーションとは、自社内の研究、開発に閉じこもるのではなく、外部の知識や技術、人材、ネットワークなどを積極的に取り入れると同時に、自社が保有する資源も外部に開放して活用するアプローチです。これにより、社内の問題を解決し、新しいビジネスを生み出すことが可能になります。アメリカの経営学者ヘンリー・チェスブロウによって体系化されたこの概念は、2003年に著書『Open Innovation : The New Imperative for Creating and Profiting from Technology』で提唱されて以来、世界中の企業経営に影響を与えてきました。

自社だけでイノベーションを完結させる従来のクローズドイノベーションでは、研究開発から製品化までを自社内で完結させ、知識や技術を囲い込む姿勢が中心でした。しかし、技術革新のスピードや市場の変化が激しい現代において、自社のリソースだけでイノベーションを進めていくだけでは、事業を継続させていくための競争力を維持することが難しくなっています。その解決策として、オープンイノベーションが今、注目されているのです。

オープンイノベーションが求められる背景

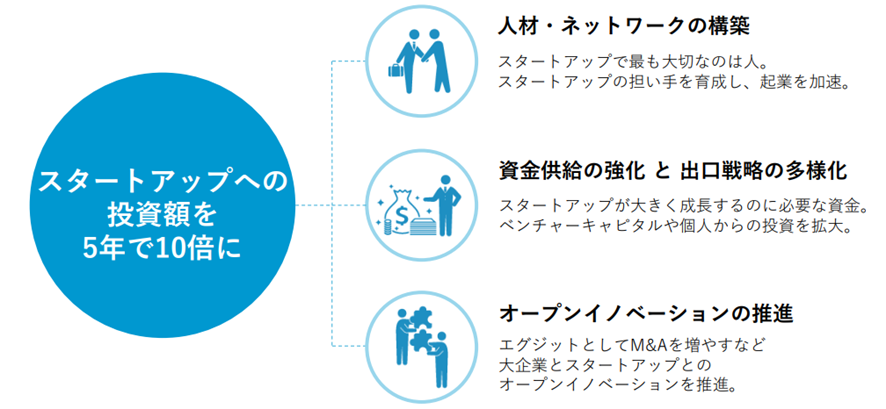

政府も、オープンイノベーション型のプロジェクトを推進しています。その一環として2022年に岸田政権は「スタートアップ創出元年」宣言を発出し、同年11月には中期的な具体政策を整理した「スタートアップ育成5か年計画」を発表しました。その柱のひとつが「オープンイノベーションの推進」です。

(出典:経済産業省(2024)『スタートアップ育成に向けた政府の取組

~スタートアップの力で社会課題解決と経済成長を加速する』)

国としても、オープンイノベーションを推進する様々な取り組みがなされていますが、オープンイノベーションに注目が集まった社会的な背景としては、以下の3点が挙げられます。

第1に、技術進化の加速度的な進歩です。IT、AI、バイオテクノロジーなどの分野では、研究開発サイクルが急速に短くなり、単独企業だけで新技術を網羅するのは現実的ではありません。

第2に、顧客ニーズの多様化です。顧客は、製品の品質や価格だけでなく、環境配慮やユーザー体験、社会的価値などの幅広い要素から判断するようになっています。このような期待を持つ顧客に応えるには、多様な視点や技術を掛け合わせて商品やサービスを提供していく必要があります。

第3に、グローバル競争の激化です。新興国やスタートアップ企業がグローバル市場に次々に参入するなか、従来型の大企業中心の競争モデルは限界を迎えています。オープンイノベーションは、外部の強みを取り込みながら迅速に新しいビジネスを展開するための有効な手段となります。

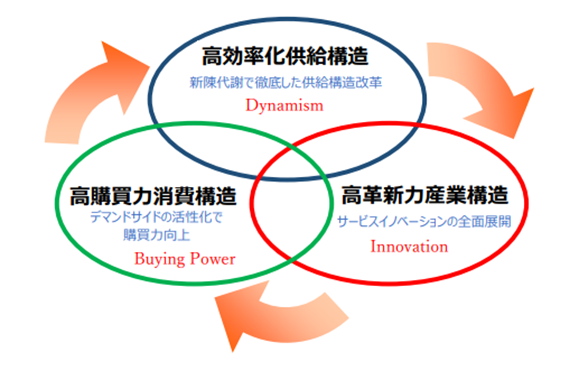

また、日本特有の課題として、少子高齢化による市場縮小や人材不足といった課題もあります。日本が抱えるこのような課題に対して日本生産性本部・サービス産業生産性協議会(SPRING)は、日本を持続可能な国にするためには、『スマートエコノミー(俊敏で、賢く、性能のよい社会経済システム)』の構築が必要であるという提言を2018年に行っています。自社さらには国内だけで閉じた開発を行うのではなく、海外を含む異業種との連携を通じて新しい価値を創出することが、企業の規模にかかわらず、日本企業全体にとって生き残りの条件になっているのです。

スマートエコノミーの姿(引用:(公財)日本生産性本部 サービス産業生産性協議会 生産性向上戦略PT(2018)

労働力喪失時代における持続可能社会経済システム「スマートエコノミー」の実現をめざして)

オープンイノベーションの種類

オープンイノベーションには3つの型があります。1つ目は「インバウンド型」で、2つ目は「アウトバウンド型」、そして3つ目は「カップルド型」です。それぞれの型について、説明していきます。

① インバウンド型は、外部の技術やアイデアを取り入れることで、内部のイノベーション力を補完・加速させるスタイルです。知的財産の購入、M&A、顧客との共創などがこれに当てはまります。

② アウトバウンド型は、自社の技術やアイデアを外部に開放し、自社の技術の新たな活用方法を見つけ出すだけでなく、そこから収益を得たり、自社だけでは実現できない市場価値を創出するスタイルです。自社技術のライセンス供与や、業界全体での普及促進を狙った標準化活動へ参画などが例にあげられます。

③ 最後のカップルド型は、インバウンド型とアウトバウンド型を組み合わせ、外部と双方向に知識や技術を交換しながら共創するスタイルで、共同研究開発や、戦略的アライアンスなどがこれに当てはまります。

サービス産業生産性協議会が主催する「第4回日本サービス大賞」で優秀賞を受賞した株式会社eiiconと賞の選考専門委員による、オープンイノベーションプラットフォームサービスの解説動画をご覧いただけます。

オープンイノベーションの進め方

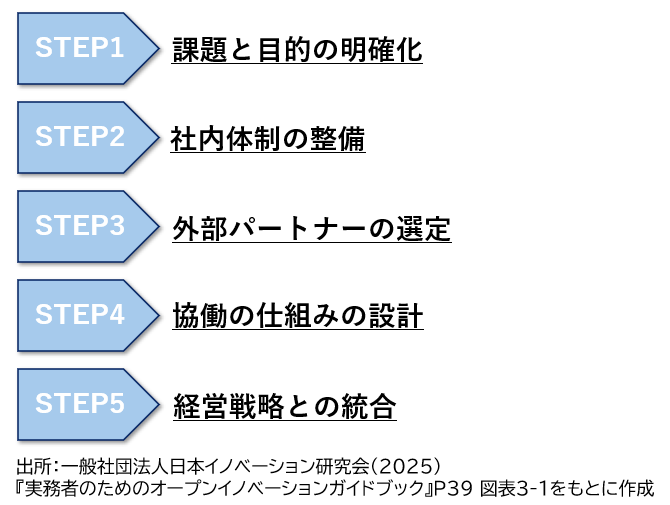

日本企業の成長のために今後必要となるオープンイノベーションを進めるには、次の5つのステップがあります。

STEP1:自社の経営戦略に沿って、オープンイノベーションに取り組む目的や解決したい課題を整理します。解決したい課題が自社のビジョンとの乖離がなく明確であればあるほど、一緒にオープンイノベーションに取り組むパートナーを選定する際も、戦略的に適切なネットワークを構築することができます。また、自社の課題を明確にする際には、SWOT分析(Strength:強み、Weakness:弱み、Opportunity:機会、Threat:脅威)を行うことが有用です。自社の課題≒弱みを正確に理解することで、どの部分で外部の力を借りる必要があるのかが明確になります。

STEP2:社内体制を整備し、自社内のオープンイノベーションへの理解を促す取り組みが必要となります。具体的には、オープンイノベーションを推進するための専門部署を設置し、自社のリソースに固執する「自前主義」に陥りがちな企業には、企業として外部との連携を推進していくことができるような組織風土を醸成し、他部署からも協力が得られる体制を構築することが必要です。

STEP3:オープンイノベーションを共に進めていく外部パートナーを選定します。①でもふれたとおり、課題・目標を明確にすることで、最適な外部パートナーを選定することができるようになります。あわせて、どのような形態で提携するかも考慮します。

STEP4:課題解決のための道筋を立てます。この時に重要となるポイントが、連携する外部パートナーにとっても、自社にとっても、双方にメリットのある結果を出せるように設計することです。また、オープンイノベーションによって得られた成果は、最終的には必ず契約を交わしクローズド化させます。こうすることによって、成果の最大化を図ることができるだけでなく、自社の競争力の維持にもつながります。

STEP5:この一連のオープンイノベーションの取り組みを自社の経営戦略と合致したものとし、オープンイノベーションの定量目標を設定し、経営計画にも反映させていくことで、単発の試みで終わらず持続的に競争力を強化させることができます。

オープンイノベーションのメリット・デメリット

長らく「自前主義」に基づき、自社内の研究開発力や品質改善活動を強みとして成長してきた日本企業が、オープンイノベーションを取り入れることで得られるメリットは大きく4つあります。

まず第1に、リスク分散です。新規事業や研究開発には莫大な投資と不確実性が伴いますが、外部との協業によって負担を分担でき、リスクを低減することができます。

第2に、開発から事業化までのスピードの加速です。市場環境の変化が速い現代において、意思決定や開発のスピードは競争優位の鍵となります。すでにある外部の知見や資源を活用することで、従来よりも短期間で成果を出すことができます。

第3に、多様な発想の融合です。異なる業界や文化の知見を掛け合わせることで、従来の延長線上にはない革新的なアイデアやビジネスモデルが生まれます。

第4に、社会的価値の創出です。オープンイノベーションは、環境問題、健康、地域活性化など、社会課題の解決にも応用されます。近年、企業が社会と共創する姿勢は、その企業のブランド価値の向上にもつながっています。

以上の4点が、不確実性が高い時代においてオープンイノベーションを推進することのメリットとなります。

一方、デメリットもいくつか考えられます。

第1に、複数の組織が携わることで、既存の業務や文化との摩擦が生じ、オープンイノベーションによる取り組みが社内に受け入れられるまで、意思決定や調整に時間がかかってしまうことです。自社とパートナー双方の文化も考慮にいれたうえで、スピード感をもったスケジュールを計画段階から意識していく必要があります。

第2に、技術やノウハウを共有する過程において、知的財産権や情報漏洩に関するリスクに配慮しながら進めなければなりません。

第3に、目的やゴールが明確にしておかないと、パートナー間で認識にズレが生じ、成果につながらない可能性があります。

オープンイノベーションの導入事例

実際に、日本を代表する自動車メーカーであるトヨタ自動車株式会社は、あらゆる手法でオープンイノベーションを実践しています。

トヨタ自動車は、自動車を製造する会社からモビリティカンパニーへの変革を目指して、多様な外部の知見を取り入れ、多くのプロジェクトに取り組んでいます。例えば、2018年にソフトバンク株式会社と「MONET Technologies株式会社」を設立しました。この会社では、トヨタ自動車が構築した「モビリティサービスプラットフォーム(MSPF)」と、ソフトバンクのスマートフォンやセンサーデバイスなどからのデータを収集・分析して新しい価値を生み出す「IoTプラットフォーム」を連携させ、車や人の移動などに関する様々なデータの活用を模索しています。その結果として、移動における社会課題の解決や新たな価値創造を可能にする、未来のMaaS(Mobility as a Service)事業の展開を目指しています。

また、複数の大学や研究機関とともに、次世代エネルギー技術に関する研究も行っていて、これらオープンイノベーションによって生み出されたモビリティの実証実験を行うテストコースがある街、「Toyota Woven City」を2025年9月25日にオフィシャルローンチさせ、そのプロジェクトを進めています。トヨタが描く未来のモビリティへの思いに賛同し、このプロジェクトに参画する人達をInventors(インベンターズ/発明家)と呼び、続々と企業が参入しています。

まとめ

サービス産業生産性協議会は、サービス産業のイノベーションと生産力向上を目指す産官学のプラットフォームの役割を担い、企業、業界団体、労働組合、研究者、コンサルタントなど、様々な分野の人々が参画する組織として、協議会活動を運営しています。さらには、参画する方々との出会いの場として会員制度(SPRING会員)を有しています。SPRING会員にご入会いただくことで、自社だけでは出会うことのできない確かな知見と出会うことができ、オープンイノベーションに取り組む際にも活用していただくことができます。

自社の課題解決のために、これまでの経験に基づいて自社内だけの知見で解決策を検討するのではなく、外部の知見を取り入れることで、自社の可能性を広げてみてはいかがでしょうか。

会員限定の異業種交流会“SPRING cafe”や「CS調査」「業務効率化」「ES(従業員満足)」「サービス価値の向上」などのノウハウが得られる“SPRING月例会”など、各種活動にご参加いただけます。

参考文献

・ Henry Chesbrough(2003)『Open Innovation : The New Imperative for Creating and Profiting from Technology』Hervard Business School Press

・ Henry Chesbrough(2011)『OPEN SERVICES INNOVATION Rethinking Your Business to Grow and Compete in a New Era』

・ 一般社団法人日本イノベーション研究会(2025)『実務者のためのオープンイノベーションガイドブック』クロスメディアパブリッシング

・ 経済産業省(2024)『スタートアップ育成に向けた政府の取組~スタートアップの力で社会課題解決と経済成長を加速する』

トヨタ自動車株式会社ホームページhttps://global.toyota/jp/

・ Toyota Woven City

https://www.woven-city.global/jpn/

執筆者:公益財団法人日本生産性本部 サービス産業生産性協議会 池本彩恵

.png)

.png)