長期経営計画とは

変化が激しいビジネス環境の中で、多くの経営者が短期的な対応に追われています。しかし、今こそ長期的な視点に立った経営戦略=長期経営計画を描くことが重要です。

私が支援してきた企業でも、長期経営計画を策定することで経営者の思考が明確になり、社員との目標共有が進み、改革や優先順位づけがスムーズに進んだ事例が多くありました。これは、多くの企業が立てている中期経営計画とは根本的に異なる考え方に基づいています。

長期経営計画と中期経営計画の違い

長期経営計画(長期ビジョン)とは、10年以上先の未来において経営理念やビジョンをどのように実現するかを描く計画です。

一方、中期経営計画は3〜5年先の具体的な行動計画を定めるものです。この2つの間には、しばしば「乖離(かいり)」が生じます。

この乖離が生じる背景には、主に次の3つの違いがあります。

1.策定方法の違い

2.計画の解像度の差

3.「積み上げ型」か「飛躍型」か

1.策定方法の違い

中期経営計画は3年スパンで策定されることが多く、経営企画部門が中心となって、現状分析や情報収集を経て現実的な成長目標を設定します。一方、長期経営計画は定期的に策定されるものではなく、周年事業や体制変更などの節目のタイミングで、不定期に行われることが一般的です。10年、20年、あるいは「創業○周年」「2050年」といった長期の節目をターゲットに、「理想の未来像(ありたい姿)」を描きます。

2.計画の解像度の差

中期経営計画は現実的で、目の前の事業をどこまで拡大できるかという高い解像度を持って策定されます。それに対して長期経営計画は、未来を想像しながら希望や理想を描く低解像度な計画になりやすい傾向があります。しかし、だからこそ組織が長期的に進む方向性を示す「北極星」としての役割を果たします。

3.「積み上げ型」か「飛躍型」か

中期経営計画は、現状からどれだけ積み上げられるかを基準にした積み上げ型の発想で作られます。一方、長期経営計画は、10年・20年という長期スパンを前提とするため、現状の延長ではなく飛躍的な変化を描く飛躍型の発想が求められます。この3つの観点から、両者は単なる「年数の違い」ではなく、まったく異なる目的と手法で策定される計画なのです。

なぜ中期経営計画は計画通り進まないのか

多くの経営者が「中期経営計画が計画通りに進まない」と口を揃えて言います。特に、初年度で修正を余儀なくされるケースが非常に多いのです。

これは計画の立て方や担当者の能力不足が原因なのではなく、変化の激しい時代における積み上げ型計画の限界を示しています。環境変化への対応だけで手いっぱいになり、当初の計画がすぐに陳腐化してしまうのです。

中期経営計画の弱点を補う「バックキャスティング思考」

この課題を解決する有効な方法が、「バックキャスティング思考(逆算思考)」です。望ましい未来の姿から逆算して、現在取るべき行動を導く手法です。たとえば、10年後の理想の姿を起点に、7年後・5年後・3年後と段階的に逆算して施策を整理します。その直近の3年間を中期経営計画として具体化します。

こうすることで、単なる積み上げでは到達できない高い目標も現実的に見えてきます。 変化の激しい現代だからこそ、長期のぶれない目標を持つことが、組織を安定して導く鍵となります。

長期経営計画の作り方

長期経営計画を実効性のあるものにするには、バックキャスティング思考に加え、次の6つの要素を丁寧に整理することが重要です。

1.組織の歴史

2.強み・価値観

3.成功ストーリー

4.ビジネスモデル

5.外部環境の変化予測

6.理想の未来像(ありたい姿)

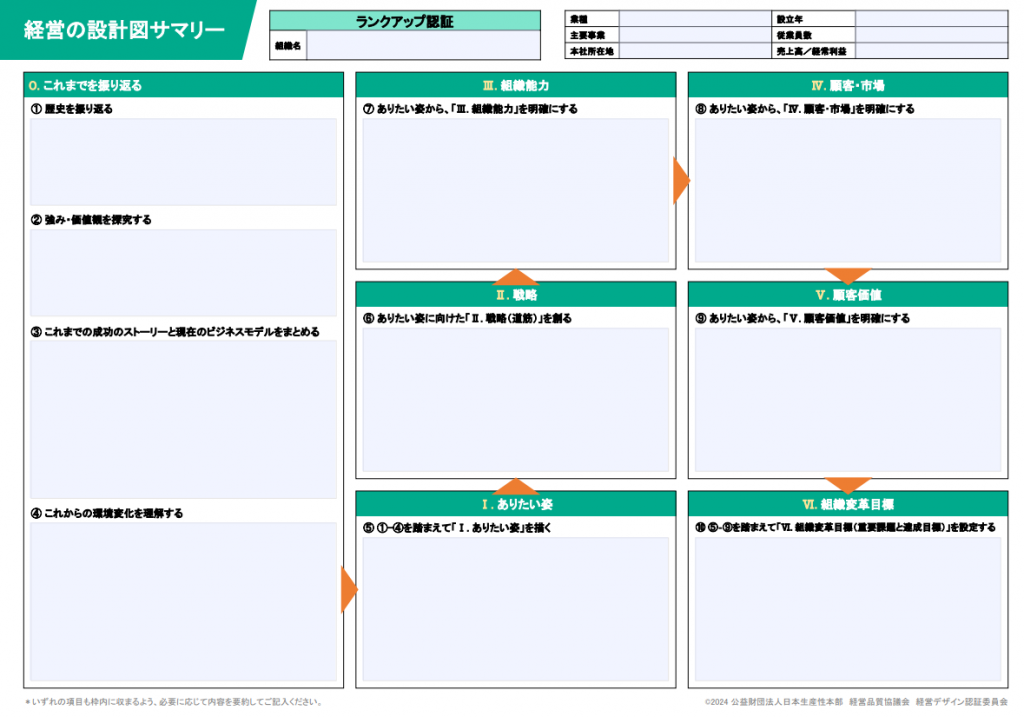

これらを体系的に整理したフレームワークが「経営の設計図」です。

長期経営計画(経営の設計図)のテンプレート

日本生産性本部・経営品質協議会では「経営デザイン認証」という認証制度を設けています。「経営デザイン認証」では、以下の「経営の設計図」というテンプレートを使用しています。

この設計図は10のステップで構成され、長期経営戦略の全体像を論理的にまとめることができます。

※経営デザイン認証:申請組織が作成した「経営デザイン=経営の設計図」を、第三者(認証委員会が認定した専門審査員)が審査を行い、一定レベルに達した組織を、経営デザイン認証委員会が認証する制度

長期経営計画と中期経営計画を連携させる意義

不確実性が高い時代において、長期的なビジョンと短期・中期の行動を有機的に結びつけることが求められています。長期経営計画を基盤とし、中期経営計画をその実行ステップとして連携させることで、組織全体の方向性が明確になり、社員のモチベーションも高まります。

長期経営計画は変化の中でも企業の進むべき道を示し、迅速かつ的確な意思決定を支える羅針盤となるのです。

長期経営計画の実例:「経営の設計図」認証企業事例3選

実際に「経営の設計図」を活用して長期経営計画を策定した企業の中には、10年先のビジョンを明確に描き、経営改革の実現に至った事例が数多くあります。この「経営の設計図」を使用した「経営デザイン認証」制度では、毎年認証組織を発表しています。2024年度は25組織が認証されました。

以下、2023年度の「経営デザイン認証」制度で認証された組織のうち、3つの事例をもとに、長期経営計画の描き方と成功の要諦を解説していきます。

事例①:伝統と革新で世界に挑戦する

伊勢角麦酒(ISEKADO)<有限会社二軒茶屋餅角屋本店>代表取締役 鈴木 成宗 氏

会社の母体は、天正3年(1575年)創業の伊勢神宮近くの餅屋です。味噌・醤油醸造業も営んでいます。私は21代目になります。大学で専攻した微生物の楽しさが忘れられず、1997年から地ビール、クラフトビールの製造販売を始めました。「ビール界のオスカー」といわれる英国の国際大会(IBA)で、日本のメーカーとして唯一、金賞を4連覇しました。現在、ビール事業が売上の大半を占めています。

「日本経営品質賞」に挑戦するステップとして「経営デザイン認証」に取り組むことにしました。将来の「ありたい姿」について考える中で、大きな気づきがありました。

会社は来年、創業450周年を迎えます。その伝統を大切にしたいと考えています。一方で、東京大学と共同で世界の最先端の技術革新にも取り組んでいます。この二つを両立させ、商品の価値を創造していきたいと思っています。そしてもうひとつは、世界で事業を展開していくことです。

世界的に評価が高いISEKADOのクラフトビール

これまでも5年後の姿は描いてきましたが、「15年後、会社はこうなる」と、社員にきちんと伝えてきませんでした。将来の「ありたい姿」を具体的に書き出すことで、頭の整理にもなりました。「デザイン認証の申請書」は冊子にして、朝礼で読み合わせをしています。全従業員と共有することができました。

<会社概要:伊勢角麦酒(ISEKADO)(有限会社二軒茶屋餅角屋本店)>本店は三重県伊勢市。従業員103人、売上13.6億円。伊勢神宮の近くに本社と醸造所を構えています。

「ありたい姿」の「見える化」に成果

日本生産性本部 経営品質協議会ディレクター 加藤 八十司

ISEKADOが掲げる2038年の「ありたい姿」は、アジア各国で談笑・平和・融合の象徴的存在として、紛争の調停や条約締結の場でISEKADOのビールが飲まれている、というものです。商品が平和のシンボル的存在になるためには、単にシェアを取るだけでなく、商品の価値や意味づけをどう高めていくかを考えていく必要があります。高い目標ではありますが、社員たちは「そんな姿になりたい」と思えるのではないでしょうか。

良い商品を作ることを目指し、世界大会で金賞を取れるレベルにはなりましたが、売上はあまり上がりませんでした。この経験が、事業変革や「ありたい姿」を描くことにつながったのです。

鈴木社長のコメントにもあるように、役員と常に意見交換をしながら事業を進めてきたものの、社長の目指す姿はあまり共有されていなかったそうです。これは珍しいことではありません。社長と役員という近い関係であっても、社長の頭の中は意外と共有されていないものです。「経営の設計図」を描くことによって、事業と「ありたい姿」の「見える化」が進んだ好例だと言えます。

事例②:業界のリーディングカンパニーへ

ローラン 代表取締役社長 羽石 和樹 氏

当社は科学機器の専門商社ですが、修理・メンテナンスを担うエンジニア部門も持っています。自社の歴史を振り返り、不確かな未来を再設計してみたいと考え、「経営デザイン認証」に取り組みました。

これまでの経営計画書には、「業界トップに挑戦、トップ30位」「関東全域に営業所を展開していく」といった内容を掲げていました。これは「あるべき姿」としての目標でした。将来の環境変化への対応について時間をかけて議論した結果、「強みの突出化」や「セールスエンジニアの養成」、全国事業所でのインナーシェアの向上といった施策が生まれました。そして、「全国トップ5になれる」という目標が、「ありたい姿」となりました。

全社員で「経営の設計図」を読み合わせたことで、皆の目の色が変わりました。「ありたい姿」を理解し、共感できたからです。

理科の実験道具が並ぶカフェも宇都宮や東京でオープン。販売もする。

<会社概要:株式会社 ローラン>本社は栃木県宇都宮市。売上48億円、社員75名。主に分析機器、測定機器を販売しており、エンジニアの技術力にも定評があります。

「あるべき姿」と「ありたい姿」は大きく違います

日本生産性本部 経営品質協議会ディレクター 加藤 八十司

経営者がよく使う言葉に「あるべき姿」があります。会社の将来の理想像を示してはいますが、どこか窮屈な印象を与えることもあります。「あるべき」と言われると、そうあらねばならない、ある一点以外は認めないといった雰囲気が生まれるのです。

従業員を統率する上では便利な言葉かもしれませんが、フレキシブルに自由な意見が出るでしょうか。「ありたい姿」は10年以上先を描くものであり、変化の激しい時代においては、途中で修正しながら進めていくものです。「ありたい姿」で一番大切なのは「社員がワクワクすること」です。現場を動かす社員の自主性が力となり、飛躍的な未来を実現する原動力になります。

ローランの「ありたい姿」は、社員の共感を得ることによって、「あるべき姿」がより大きなものへと変革しました。言葉の使い方ひとつで思考が変わり、目指す姿も変わるという好事例だと思います。

事例③:将来像を明確にして社員に浸透

ブレインマークス 代表取締役社長 安藤 邦彦 氏

当社は、中小ベンチャー企業向けの経営コンサルティング事業を展開しています。「経営デザイン認証」に取り組み、「バックキャスティング手法」を用いて「経営の設計図」を描きました。十年後の「ありたい姿」と現在との間にはギャップがありました。

たとえば売上面では、成約率が低いことが課題でした。営業のプロセスを細分化し、それぞれのパートごとに「何をすれば成果が上がるのか」を具体的に検討したところ、成約率は15%程度から50%程度まで向上しました。

「仕組み」をつくることには自信がありましたが、それをどう浸透させるかという視点が抜け落ちていたのです。そこで社員とともに沖縄に行き、「経営の設計図」をテーマにワークショップを行いました。「こういう歴史があり、こう考え、未来はこうなる。みんなはどう思うか?」と問いかけながらディスカッションを進めました。その結果、一体感が生まれ、社員の満足度も高まりました。

「経営の設計図」を活用し、クライアントにとってモデルとなるような会社にしていきたいと考えています。

会議の様子。今いる人材が成果を生み出す企業文化・風土づくりを提案しています

<会社概要>本社は東京都中央区。2001年設立。売上2.6億円、社員16人。従業員30人以下の中小企業の支援を得意としています。

過去、現在、未来をつなげていく

日本生産性本部 経営品質協議会ディレクター 加藤 八十司

安藤邦彦社長は、古今東西の経営手法を学び、実際に試したうえで、有効なものを経営指導に取り入れていらっしゃいます。それらの経営手法と「経営の設計図」は、併用することが可能です。

日本ではSWOT分析やファイブ・フォース分析などの手法が有名で、これらをうまく活用している組織も多く見られますが、「経営の設計図」には組織の経営全体を統括するという特徴があります。その要諦は、「過去」「現在」「未来」をつなげて将来を描くという点にあります。これは、従来のさまざまな経営手法には見られない概念であり、他の手法と併用できる理由でもあります。

「経営の設計図」が組織の歴史を重視するのは、その中に組織ならではの強みや価値観、勝ちパターンが存在し、それを将来の環境予測と組み合わせることで、組織の明るい未来を照らす道標になるからです。社員ワークショップで歴史から見つめ直したことは、同社らしい未来を描くために欠かせない大切な要素だったのです。

全国の優良企業100社以上を調べ、訪問し、優良企業が持つ「勝ちパターン」を分析して体系化。中長期の経営戦略、優良企業への変革・変遷の実例を多用したコンサルティングや研修・講演を多数実施。

.png)

.png)