振り返り:健康KPIの視点からデータ活用の実践へ

前回のコラム(健康データは経営指標になり得るか~「見える化」が拓く次の一手)では、企業における健康関連データを「経営の意思決定に資する指標(KPI)」として位置づけることの重要性を取り上げました。健康診断(以下、健診)やストレスチェックを受診させること自体が目的ではなく、それらのデータを活用し、職場環境や働き方の改善へとつなげていく視点が、これからの健康経営には不可欠です。

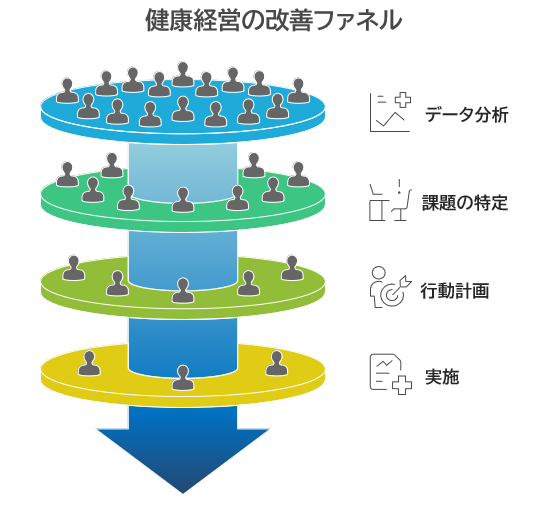

今回のテーマは、その実践編です。健診やストレスチェックのデータをどのように分析・活用し、組織全体の健康課題を明らかにし、改善施策や戦略に落とし込んでいくのか。具体的な手法と、職場・従業員それぞれに働きかけるアプローチを紹介します。

健診・ストレスチェックの現状と「活用」への転換

企業では、法律で義務化されていることもあり、健診やストレスチェックの受診率はすでに高水準に達しています。たとえば、厚生労働省『労働安全衛生調査(実態調査)』(※1)では、50人以上の事業場においてストレスチェックを実施した割合は89.8%(R6調査)、健診についても実施率は98.5%(R4調査)と高く、形式的な導入は概ね進んでいるといえるでしょう。

しかし、これらの情報を「蓄積して終わり」にしているケースも少なくありません。本来、健診・ストレスチェックは職場課題を把握し、改善するための「入り口」です。これらを活用してこそ、健康経営の成果が期待できる段階に入ったといえるでしょう。

健診では、再検査が必要とされた従業員のフォローがなされずに放置されるケースが指摘されています。また、ストレスチェックでは、高ストレス者への面接勧奨の制度はあるものの、面接申請率は極めて低く、5%未満の事業場が全体の約75%を占めています(※2)。つまり、「受診して終わり」ではなく、「データを起点にした行動」こそが今、求められているのです。

職場課題を可視化する集団分析の力

個人単位の健診やストレスチェック結果を集団単位で分析することで、職場に潜在する健康課題を可視化することができます。

厚生労働省は、ストレスチェック制度の目的のひとつを「集団分析結果を活用した職場環境の改善による一次予防の推進」と明言しており)、制度上もその重要性が位置づけられています。

実際、ストレスチェックにおいては、50人以上の事業場のうち80.0%が集団分析を実施しており、その中でも一定数が職場環境改善に取り組んでいます(※1)。この集団分析では、部門ごとのストレス傾向や職場環境の問題点を定量的に把握でき、職場単位での課題抽出に有効です。

一方、健診においても、年代別や職種別、部門別の有所見率(血圧、BMI、血糖値など)を可視化することで、生活習慣病リスクが高い集団への重点的支援が可能になります。これらの集団的データ活用は、個人対応にとどまらない「ポピュレーションアプローチ」の基盤となり、組織全体の健康リスク低減に寄与します。

有所見者・高ストレス者への適切な個別対応

健診やストレスチェックにより、健康上のリスクが明らかになった従業員に対しては、迅速で丁寧な個別フォローが求められます。

健診後の有所見者については、受診勧奨だけでなく、再検査や治療に確実につなげる体制が重要です。実際に、「再検査受診の費用補助制度」や「就業規則への追記」などにより受診率を向上させた企業もあります(※3)。

ストレスチェックの面では、前述のとおり高ストレス者の多くが面接を希望していない現状があります。申請率の低さの要因には、「申請すると上司に知られるのでは」という懸念や、「業務への支障」が挙げられます。

そのため、企業としては、産業医によるフォローや外部カウンセリング機関との連携など、プライバシーに配慮した対応策を講じることが重要です。

また、これら個別対応と並行して、職場全体に向けた健康教育や運動・食生活支援施策などを並行して実施することにより、ポピュレーションベースでの効果拡大を図ることができます。

健康経営におけるKPI活用とPDCA、戦略マップとの連動

健診やストレスチェックの結果を、企業の健康経営の成果指標(KPI)として活用する動きも広がっています。たとえば、「有所見者率」「高ストレス者割合」「再検査受診率」などをKPIに設定し、経年での推移をモニタリングしていくことが可能です。

また、KPIの変化を職場改善策や制度施策と結びつけ、PDCAサイクルで運用することで、効果的な健康経営の推進が図られます。

このとき重要となるのが、健康経営戦略マップとの整合性です。人材定着率や生産性、労働時間削減といった経営指標と健康データを紐づけ、因果関係を可視化することで、健康経営を経営戦略の一部として根付かせることができます。

このように、データは単なる健康管理の材料ではなく、「組織変革の羅針盤」としての役割を果たすことが期待されているのです。

健保組合・自治体との連携が開く新たな展望

健診やストレスチェックのデータは、企業単体で活用するだけでなく、健保組合や自治体と連携することで、より広範な健康支援体制を構築することも可能です。

例えば協会けんぽでは、事業所が健診結果を提供することにより、保健師・管理栄養士による特定保健指導(健康相談)が無料で受けられる制度を整えています(※4)。これにより、事業主や職場産業医は、組織の健康課題に基づく支援体制の構築が可能になります。また、一部自治体では、地元企業との連携で「健康経営認定制度」や「地域ぐるみの生活習慣病対策キャンペーン」などを実施し、社会全体での健康づくりのモデルが形成されつつあります。

このような連携を通じて、ポピュレーションアプローチの幅がさらに広がり、健康経営はより多層的で持続可能な取り組みへと進化することが期待されます。

参考文献・出典一覧

※1厚生労働省『労働安全衛生調査(実態調査)』, https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/list46-50_an-ji.html

※2 厚生労働省『ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて』(令和4年3月), https://www.mhlw.go.jp/content/000917251.pdf , p2・ p.5

※3全国健康保険協会富山支部『とやま健康企業宣言 Step2 取り組み事例集』(2020年11月), https://www.kyoukaikenpo.or.jp/file/zireisyuu/step2/210803.pdf, p4.

※4 全国健康保険協会『定期健康診断結果のご提供と特定保健指導の支援について』福島支部(令和7年7月10日), https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/fukushima/cat040/201806271636/

執筆:日本生産性本部 ICT・ヘルスケア推進部 メンタルヘルス研究所

.png)