近年、多くの企業で若手・中堅の離職が経営課題として取り上げられています。採用競争が激化するなかで、せっかく入社した人材が数年以内に離れてしまうことは、組織の活力や生産性に大きく影響します。とくに、キャリアの基礎を築くこの時期の離職は、企業にとっても従業員自身にとっても損失が大きく、早期に兆候を捉えて支援することが求められています。

本連載の第4回(「ウェルビーイング経営」が組織の成果を変える)では、従業員の心理的健康が集中力や創造性、離職行動にどのように影響するかを取り上げ、ウェルビーイングが組織の生産性に直結することを確認しました。今回の第5回では、この視点をさらに深め、「若手・中堅はなぜ離職しやすいのか」「健康経営の取り組みがなぜ定着に効くのか」について考察し、健康面とキャリア面の両方を支え、データを活用して課題を可視化する「戦略的な健康マネジメント」の重要性を、若手・中堅の定着という視点から整理していきます。

若手・中堅の離職が増える背景

若手・中堅の離職率が高まっている背景には、労働市場の流動化に加えて、働き方や価値観の多様化があります。厚生労働省の調査では、若年・中堅の離職理由として「仕事が自分に合わない」「労働時間・休日・休暇の条件が悪い」といった項目が多く挙げられています(※1)。これらは単なる個人の事情ではなく、職場環境や組織文化と強く関係している点が特徴です。

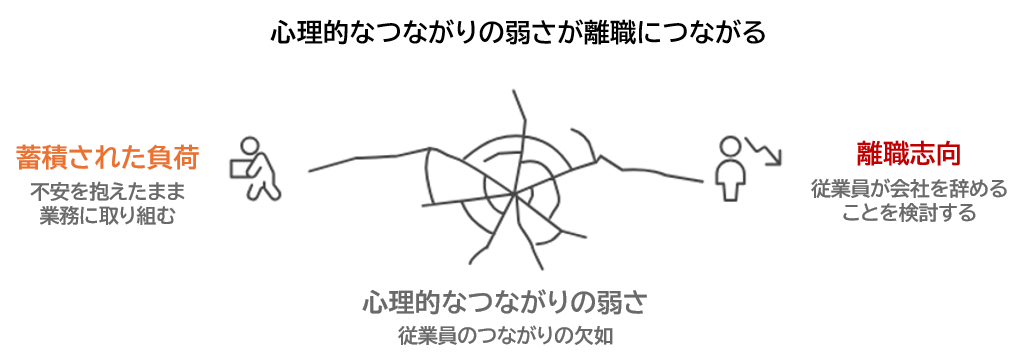

さらに、働く環境に対する安心感の有無も重要な要素です。国内の経過を追跡した研究では、職場の孤独感が6か月後の離職と有意に関連することが示されており(※2)、心理的なつながりの弱さが離職行動の予測因子になる可能性があります。若手・中堅の従業員が相談しづらい環境に置かれた場合、不安を抱えたまま業務に取り組むことになり、その負荷が蓄積すると離職意向へとつながりやすくなると考えられます。

こうした背景から、離職は「個人が辞める」という事実を受け入れるだけでなく、「職場が何を提供できていないのか」という組織課題として捉える必要があります。健康面、心理面、キャリア面のいずれか一つでも支援が不足していると、働き続ける意欲が低下する可能性が高まります。組織は、若手・中堅の離職の背景にある複数の要因を理解し、持続的に働きたいと思える環境を整えることが求められています。

健康経営は定着施策としてどのように機能するのか

若手や中堅の従業員にとって、健康面の安定と働きやすさは、職場に定着し続けるうえで欠かせない基盤です。この世代は、業務量の波、役割の広がり、キャリアへの迷いといった要素が重なることで心身の負荷が強まり、働き続ける意欲が揺らぎやすくなります。心理的な孤立感は6か月後の離職と関連することが報告されており(※2)、安心して働ける職場づくりは定着に不可欠な施策であると言えます。

健康経営は、このような複雑な背景に対して「健康」と「働きやすさ」を包括的に捉えるアプローチを提供します。経済産業省の『企業の健康経営ガイドブック』では、健康経営を「経営的視点から従業員の健康づくりに取り組むこと」と示しており(※3)、個々の健康支援に留まらず、組織文化そのものにも働きかける考え方であることが強調されています。この視点は、若手・中堅層が抱きやすい不安の軽減に直結します。

また、若手・中堅は責任が増す一方で経験が追いつかない時期でもあり、職場からの支援が明確に示されていることは大きな安心材料となります。健康経営では、体調の変化や心理的負荷を早期に察知し、必要な支援につなげる仕組みを整えることが重視されています。こうした取り組みは、従業員が「この組織は自分を大切にしてくれている」と実感する機会となり、働き続けたいと思う基盤を強化します。健康経営は定着施策としても強い効果を発揮するのです。

若手・中堅に特有のストレス構造と健康課題

若手・中堅の従業員は、役割の拡大や責任の増大に直面する一方で、経験値や裁量が十分でないことも多く、ストレスを抱えやすい時期です。厚生労働省の『労働安全衛生調査』によれば、労働者が仕事や職業生活に不安や悩み、強いストレスを感じていることが示されており(※4)、心身への負荷が決して例外ではないことが分かります。

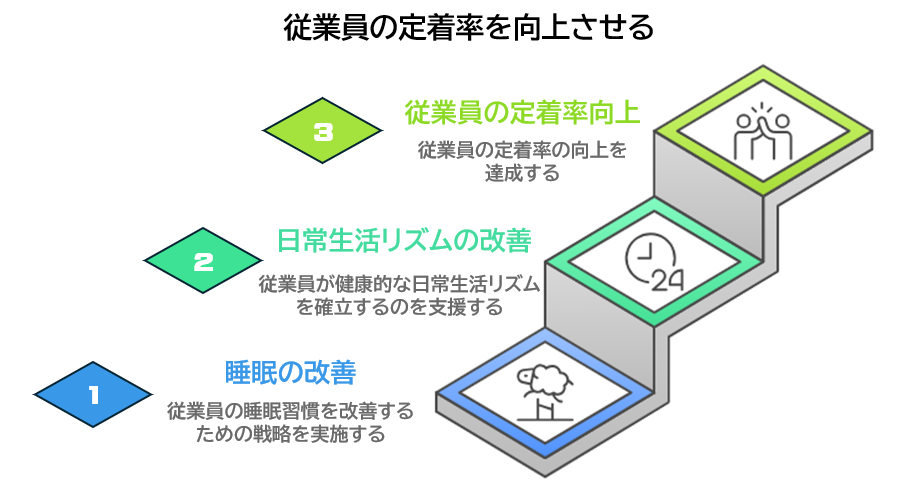

生活習慣の乱れも見逃せません。先に紹介した企業1,748社・約420万人を対象とした分析では、睡眠が良好な従業員が多い企業ほど離職率が低いことが報告されており(※5)、日常の生活リズムが働き続ける力と密接に関わることが示されています。若手・中堅層は業務の繁忙や役割拡大により生活リズムが崩れやすく、生活習慣の変動が職務への負担感や疲労感の増大につながる場合があります。

冒頭で述べたように、心理的な孤立感は離職と関連することが示されています(※2)。特に中堅層は“一人前”として扱われ、相談がしにくい場合もあり、抱え込むことで心身の不調を助長しやすくなります。これらの構造から、健康課題は単なる個人要因ではなく、職場環境や働き方の影響を強く受けるものであることが分かります。組織としては、従業員の健康状態の変化を丁寧に把握し、負荷の背景にある職場の構造的な課題を理解することが重要です。

組織が取り組むべき「健康×キャリア支援」

このように、若手・中堅の従業員は、健康状態だけでなく職場での人間関係や心理的な安心感の影響を強く受けながら働いています。同時に、この世代はキャリア面でも、「自分はこのまま成長していけるのか」「この組織でどんな役割を果たしていけるのか」といった将来像への不安も抱えやすい時期です。健康面での不調や疲労が蓄積すると、仕事への意欲や学びの余裕が失われ、キャリアの展望が描きにくくなります。一方で、将来への見通しが持てない状態が続くと、心身の負担を重く感じやすくなり、離職を考えやすくなります。このように、健康とキャリアは相互に影響し合う関係にあります。

こうした背景のもと、キャリア支援が若手の定着に効果を持つことを実証的に示した国内研究もあります。新卒入社者を対象とした分析では、OJTなどの育成施策に加え、メンター制度のように不安を相談できる存在がいることが、入社3年目までの在籍率にプラスに働くことが報告されています(※6)。相談相手の存在は、キャリアに関する疑問や業務上の負荷を早期に共有できる機会となり、心理的な安心感につながります。

組織が取り組むべきは、健康施策とキャリア施策を分離せず、一体的に支援する枠組みを整えることです。たとえば、定期的な1on1の中で業務負荷や体調の変化を丁寧に確認しつつ、キャリアの方向性も話し合う場を設けること、あるいはメンター制度を組み合わせて日々の悩みを気軽に相談できる環境を整えることが挙げられます。こうした取り組みにより、従業員は自身の健康状態とキャリアの双方が支えられていると実感し、安心して働き続けることができるようになります。

健康データ活用が定着率向上に寄与する理由

若手・中堅の従業員は、キャリアの節目が多く、生活リズムや健康状態が比較的短期間で変動しやすい世代です。こうした変化は本人の自覚よりも早く現れることがあり、兆候を見逃すと疲労蓄積や心理的負担が高まり、離職意向の増大につながります。そのため、健診データ、ストレスチェック結果、勤怠情報など複数のデータを組み合わせ、変化を早期に把握する視点が必要です。

生活習慣の変動は、職場や業務の状況を映し出すシグナルにもなります。先に示した研究(※5)でも、睡眠が良好な従業員が多い企業ほど離職率が低いことが報告されており、日常の生活リズムが働き続ける力と密接に関わることが示唆されています。若手・中堅層では繁忙や役割拡大により生活リズムが崩れやすいため、データを活用して早期の変化を掴むことで、適切な支援や職場改善につながります。また、冒頭で取り上げたように、孤立感も離職と関連することが確認されており(※2)、心理的な兆候をストレス指標などと併せて把握することも重要です。

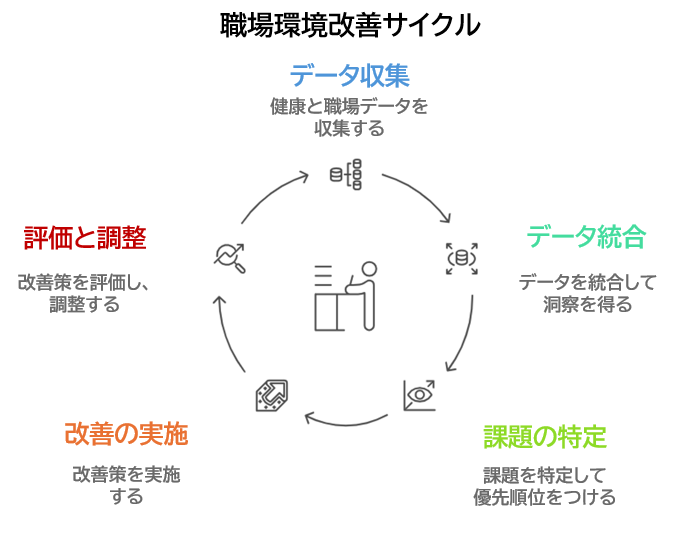

さらに、健康データは個人支援だけではなく「職場単位の改善」にも活用できます。特定の部門でストレス指標が高い、残業時間が突出している、睡眠に関する自己評価が低い従業員が多いといった傾向が可視化されれば、業務量の偏り、マネジメントの課題、コミュニケーション不足など、構造的な問題を把握する手掛かりになります。若手・中堅の定着には、個人の努力だけでなく、職場のあり方そのものを改善する視点が求められるため、データを活用して職場全体にアプローチすることが鍵となります。

定着を支える“戦略的健康マネジメント”への転換

若手・中堅の定着には、健康施策や個別の対応だけでなく、組織全体の仕組みを整える「戦略的健康マネジメント」の視点が重要です。離職は健康状態、職場環境、キャリア不安といった複数の要因が重なって起こるため、単発の取り組みでは十分な効果が得られないことがあります。従業員の経験を“点”ではなく“線”として捉え、継続的に支援する仕組みが求められます。

健康データと職場情報を統合し、部門や職場ごとの課題を俯瞰するアプローチは、支援の中核となりえるものです。健診結果、ストレスチェック、勤怠情報などを組み合わせることで、負荷が集中している部門や心理的なつながりが弱い職場、育成やキャリア支援が不足している層などを可視化できます。こうした情報は、管理職や経営層が改善の優先順位を判断するうえでも重要な手掛かりとなり、職場全体の働き方を見直すきっかけになります。

また、従業員の変化を個人の問題として扱うのではなく、組織のあり方を問い直す視点も不可欠です。データをもとに職場環境を継続的に振り返り、改善を積み重ねることで、若手・中堅が安心して働き続けられる環境が育ちます。戦略的健康マネジメントとは、健康施策と人材マネジメントを分離せず、従業員の働きやすさ・成長・安心を包括的に支える考え方です。この視点を軸にすることで、組織の未来を支える人材が長く力を発揮できる職場づくりが可能になります。

参考文献・出典一覧

※1 厚生労働省(2024)『令和5年若年者雇用実態調査の概況』令和5年若年者雇用実態調査の概況|厚生労働省

※2 Sasaki, N. et al. (2024). 「職場の孤独感が離職に与える影響」 東京大学資料. release_20250228.pdf

※3 経済産業省(2023)『企業の健康経営ガイドブック』企業の「健康経営」ガイドブック~連携・協働による健康づくりのススメ~(METI/経済産業省)

※4 厚生労働省(2025)『労働安全衛生調査(労働者調査)』令和5年 労働安全衛生調査(実態調査) 結果の概況|厚生労働省

※5 Fujimoto, A. et al. (2024). Employee lifestyles and mental health-related absenteeism and turnover. 日本企業における従業員のライフスタイルとメンタルヘルス関連欠勤率および離職率との関連を評価 | YCU Research Portal

※6 西村 純・梅崎 修(2025)『入社3年目までの人材定着を決定するキャリア支援 ― 新卒採用と中途採用の比較から ―』法政大学キャリアデザイン学部紀要 第22号入社3年目までの人材定着を決定するキャリア支援 – 法政大学

執筆:日本生産性本部 ICT・ヘルスケア推進部 メンタルヘルス研究所

.png)

.png)