パーパスを起点に未来を共創する

パーパスへの注目の背景

パーパスという言葉を耳にされたことがある方も多いのではないでしょうか。2021年に『パーパス「意義化」する経済とその先』という書籍を共著で出版しました。パーパスは直訳すると目的と翻訳されることが多いですが、ビジネスにおいては、企業や組織、ブランドの社会的存在意義という文脈で理解されています。近年、これまでのビジョンやミッションに加え、パーパスを明文化する企業が増えています。ビジネスを取り巻く環境が社会課題と一体となる中、企業や組織において社会的存在意義がこれまで以上に問われるようになってきたことが、パーパスへの注目の背景にあります。

「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす。」これはソニーグループが掲げるパーパスです。ソニーグループでは、現会長・CEOの吉田憲一郎氏が社長・CEOに着任された2018年にパーパスを策定しました。それ以降、毎年開催される経営方針説明会の冒頭でこのパーパスの説明があり、それぞれの事業がパーパスの実現にどのように貢献しているかをプレゼンテーションされています。ソニーグループはまさにパーパスを起点にした経営を推進されている代表的な企業の一つです。 クリエイティビティとビジネスという連載においてパーパスを取り上げるのは、パーパスの策定と実行は、ビジネスにおけるクリエイティビティと以下の2点において深い関係性があるためです。

バックキャスティングとは

パーパスは社会的存在意義

1点目は、パーパスは社会的存在意義という意味からもわかるように、企業や組織の社会的責任を反映したものである必要があります。一方で、社会的責任を全うしても、利益を生み出し経済的に成長することなくして企業の持続可能性は実現できません。パーパスを起点にした経営では、社会的責任と事業成長の一見矛盾しそうな二つを高度に統合する必要があるのです。異なる要素を統合・結合してトレードオフを乗り越えた新しい概念を構築することは、まさにクリエイティビティの役割の一つです。ソニーのパーパスにおいては「感動」というキーワードがこの統合された概念と言えるでしょう。感動を通じて社会をより活力溢れたものにするという社会的な意義と、クリエイティビティとテクノロジーというソニーが持つ資源を組み合わせた大きなビジネスの世界が両立しています。

パーパスを中心においたステークホルダーとの協業

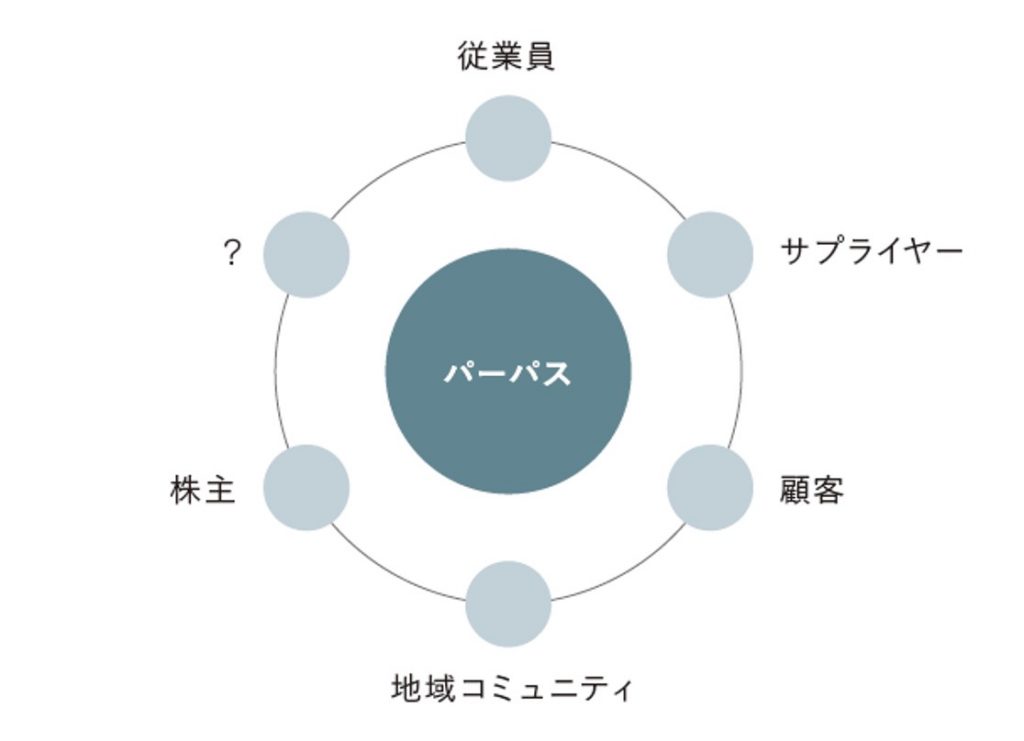

2点目は、パーパスを起点に多様なステークホルダーと協業する際に、クリエイティビティが持つ関係性を構築する力が役に立つためです。このことはステークホルダー資本主義とも呼ばれています。未来のビジネスでは、資本主義の重要なステークホルダーの一つである株主に加えて、顧客や従業員、サプライヤー、地域社会といった多様なステークホルダーとの協業が必要不可欠であるとされます。その時に力を発揮するのが図で表したようなパーパスを中心においたステークホルダーとの協業です。パーパスは北極星のような存在だと言われることもあり、遠くに存在して、多くの人々の道標として機能するのです。

人と人、組織と組織をつなげて新しい価値をつくるメディエーター

クリエイティブ人材の未来の役割は、メディエーターだと言われます。メディエーターとは媒介者という意味です。多様なステークホルダーや組織の間に入っていって、それらの媒介となり、人と人、組織と組織をつなげて新しい価値をつくります。コンサルティング会社のマッキンゼー社が2022年に発表したレポート「Redesigningthedesigndepartment(デザイン組織を再びデザインする)」においても、こうしたメディエーターとしてのデザイン人材の役割が主張されています。デザイン人材が、組織の垣根を越え、多様な組織の中に入り込んでいる組織ほど組織の財務パフォーマンスが高いと分析されています。

パーパスを起点にした経営は、新しい経営の姿を示しています。それは、社会的責任と事業成長という一見矛盾しそうな二つを統合する形で両立すること、そのためには一つの組織ばかりに閉じた世界ではなく、多様なステークホルダーとの協業が必要であることです。このことの実現のためには、クリエイティビティを発揮し、統合的に概念を構築し、関係性の中から価値をつくることが期待されているのです。

岩嵜博論(いわさき・ひろのり)

博報堂においてマーケティング、ブランディングなどに従事。2021年より武蔵野美術大学クリエイティブイノベーション学科に着任。専門はストラテジックデザイン、ビジネスデザインなど。

著書に『デザインとビジネス~創造性を仕事に活かすためのブックガイド』

(日本経済新聞出版)など。イリノイ工科大学Institute of Design修士課程修了、京都大学経営管理大学院博士後期課程修了、博士(経営科学)。

生産性新聞2024年7月5日号:「クリエイティビティとビジネス ③」掲載分