持続可能性につなげるための進め方

「価格転嫁」はブームに便乗して何でも安易に進めるべきではありません。基本は、顧客とサプライヤーの経営が成り立たなければ、「価格転嫁」はありえません。「価格転嫁」が要因となり、顧客が市場から締め出される場合も多く発生します。2回目は「持続可能性」について述べます。

BtoBの業界環境を加味して「価格転嫁」

BtoCと同様にBtoBでも、業界ごとに特徴・慣習・常識があります。「価格転嫁」の進め方で留意すべきことや重要なことは「持続可能性」です。要請した「価格改定」が妥結し安心していると、顧客からの受注がなくなる場合もあります。

また、廃業・破産・会社清算・事業売却などにつながる場合も発生します。特定の販売先の受注がなくなると、軽微な場合は除き、経営にとって大きな痛手になってしまいます。

価格改定が進みにくい多くの業界

BtoBでは、価格転嫁ができず、歯を食いしばらなければならない「チキンレース」の業界も多く存在しています。例えば、年1回発行のカタログメーカーで、継続取引品の価格設定を上げると転注される業界もあります。また、大手メーカーからの仕入価格が何度も改定されている業界もあります。「鋼材卸(特殊品以外)」や「塗料卸(指定色特殊品以外)」は、大手納入先一部を除いて相変わらず案件ごとの相見積もりにより、価格競争に晒されています。切り替えが難しい場合でも、他社価格を「当て馬」にされ、同額以下の価格設定をせざるを得なくなることもあります。

業界に先行して、一部を除き「価格転嫁」の対応を取ると、自社の売上高減少の憂き目に遭います。1社では対応が取れないこともあり、「業界の当たり前」が壁になっていきます。このような業界では、従業員に賞与なし・賃上げも少額とせざるを得ません。賃上げ満額回答や高い賞与支給額など、新聞紙上やニュースで話題となっていることに白ける従業員も多くいます。給与・賞与だけが従業員のモティベーションの源泉ではありませんが、「この会社では将来性がない」と若い従業員の退職が加速する場合も発生し、悩ましい問題です。

当たり前ですが、「価格転嫁」を能動的に受け入れたいトップは少ないのは事実です。経営基盤が強固で業界団体の役員企業や地元名主が経営する企業など、主体的に動いているトップも一部存在します。さまざまなコストアップ要因も自社でも体感しているに拘わらず、実務ではほとんど「総論賛成/各論反対」の状況です。

協働活動ができる場合の「持続可能性事例」

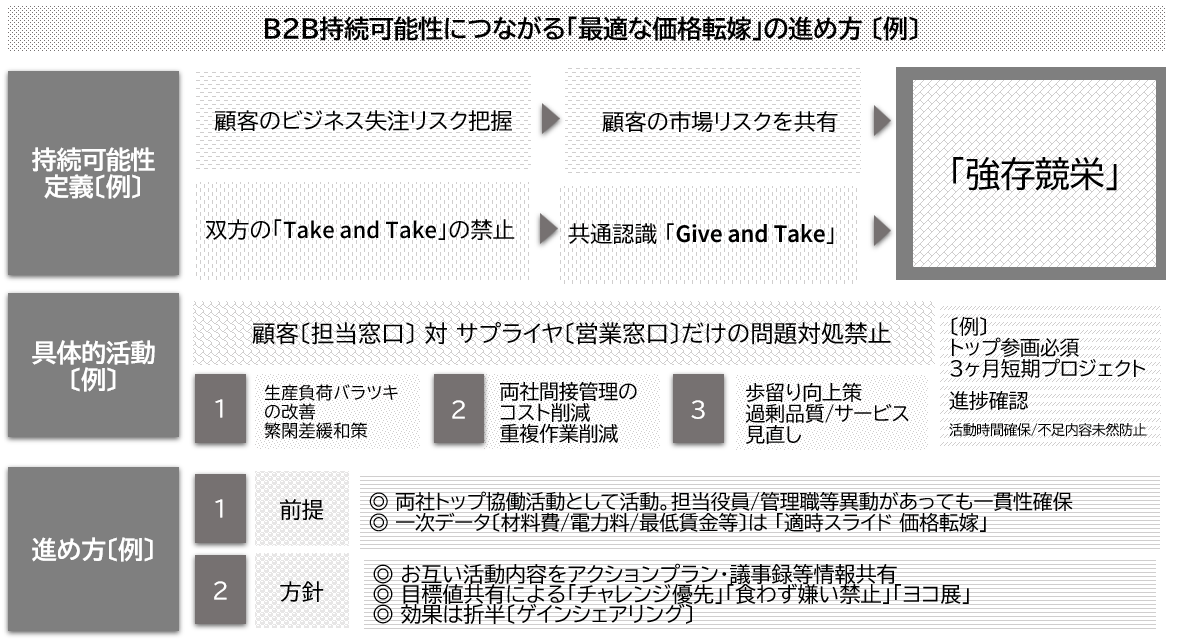

競合企業がなく独自性のある場合は不要ですが、「持続可能性」を担保できる「価格転嫁(改定)方法」について述べます。「持続可能性」の定義を行い、取り組んでいるC社が参考になります。C社は特定顧客の売上高が自社の売上高に直結する重要サプライヤーで、いわば一心同体です。

具体的な進め方を確認します。まず、価格転嫁した場合の市場リスク【競合先情報/主要顧客市場特性/顧客経営実態等】を把握します。その上で「価格改定余地」と「価格転嫁受託後のコスト削減目標」を設定します。価格転嫁は即受入れ、シェアダウンや売上減少を未然防止するために、コスト削減目標を共有します。

活動方針は、「共存共栄」をさらに具体化した「強存競栄(強い企業群が存在し顧客とサプライヤーが競い合いながら栄えていく)」です。一方が良ければそれで良いという「双方の『Take and Take』」では、持続可能性は担保できません。共通認識としては、「Give and Take」です。同じアクションプランを共有して活動をします。その活動はトップの関与が必須で、顧客【担当窓口】対サプライヤー【営業窓口】だけの問題対処は禁止とします。内容や重要度により、プロジェクトメンバーを組織化して「3カ月短期両社プロジェクト」等にて退路を断って進捗確認を進めていきます。

両社トップがプロジェクトに出席必須が前提となります。経営の意思を入れながら、活動時間確保・その他不足内容を会社でフォローしてもらいます。お互いが最も嫌がることは方針変更のため、担当役員/管理職等異動があっても一貫性の確保が必要です。

また、一次データ【材料費/電力料金/最低賃金等】は「適時スライド 価格転嫁」をルール化し過剰値上げ・買い叩きにならないようにします。方針としては、お互い活動内容をアクションプラン・議事録等により情報共有することを徹底します。目標値共有による「チャレンジ優先」「食わず嫌い禁止」「ヨコ展」により、あまり不毛な議論に時間を使わないようにします。効果は折半【ゲインシェアリング】として、活動のモティベーションとしています。

資格:

中小企業診断士 米生産性本部(APQC)認定 ベンチ・マーキング・インストラクタ 経営品質協議会認定セルフアセッサ・アドバイザ 他

経歴:

立命館大学経済学部卒業後、ローム株式会社生産本部・管理本部にて勤務

日本生産性本部経営コンサルタント養成講座を修了

経営コンサルティングをご紹介します。経験豊富な経営コンサルタントが、貴社の経営課題解決をお手伝いします。

生産性新聞2024年6月25日号:「価格転嫁の最適化第2回」掲載分

.png)

.png)