生産性とは?

近年、「生産性」という用語が新聞などをはじめ、いろいろなところで使われるようになっています。「生産性」とは、どのようなものなのでしょうか。

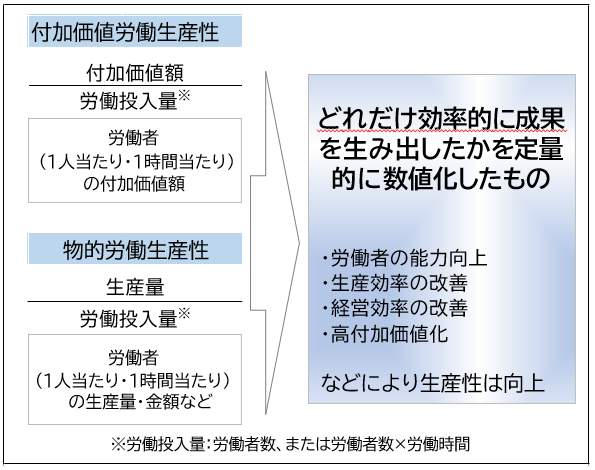

生産性とは、「効率性」を表す代表的な経済指標の一つといわれています。少ない人手や資金で、どれだけ多くの成果(価値や生産量など)を生み出したかを数字で表した指標が「生産性」です。パンを作っている人が1時間にどれだけ多くのパンを作ったか、どれだけの利益(付加価値)を生み出したかを計算することで、「生産性」は計算されます。

例えば、1人が2時間の間にパンを200個作り、10,000円の利益(価値)を生み出していれば、その人の「生産性」(時間当たり労働生産性)は、5,000円(=10,000円/2時間)ということになります。

いろいろな工夫をすることで、同じ2時間に300個のパンを作れるようになり、15,000円の利益(価値)を生み出すことができれば、「生産性」は7,500円(=15,000円/2時間)になり、「生産性が向上した」ことになります。 生産性は、人手を基準に就業1時間(または労働者1人)あたりの成果(付加価値額など)を指標化した「労働生産性」が代表的ですが、設備や資本を基準とする「資本生産性」(資本1単位当たりの成果)、広義の技術進歩を表すとされる「全要素生産性(TFP)」などといった種類があります。

そして、生産性を向上させるには、働く人の能力向上や働き方の改善、経営の努力、付加価値の高い製品やサービスの開発などを進めることが重要です。

生産性はなぜ重要なのか?

生産性はなぜ重要なのでしょうか?日本では、少子高齢化が進み、これから働き手が減っていくことが予想されています。また、一部の産業分野では、人手不足が企業にとって深刻な問題になっています。そうした中で、経済を拡大させて豊かな経済・社会を築いていくには、より少ない人手でも無駄な手間をかけずに多くの成果を生み出せるようにしていくことが求められます。

また、これまでのように長い時間働くことで成果を上げるよりも、より短い時間でこれまでと同等(以上)の成果を出すようにしていくことが重視されています。そのために、労働生産性をいかに向上させていくかが重要になっています。

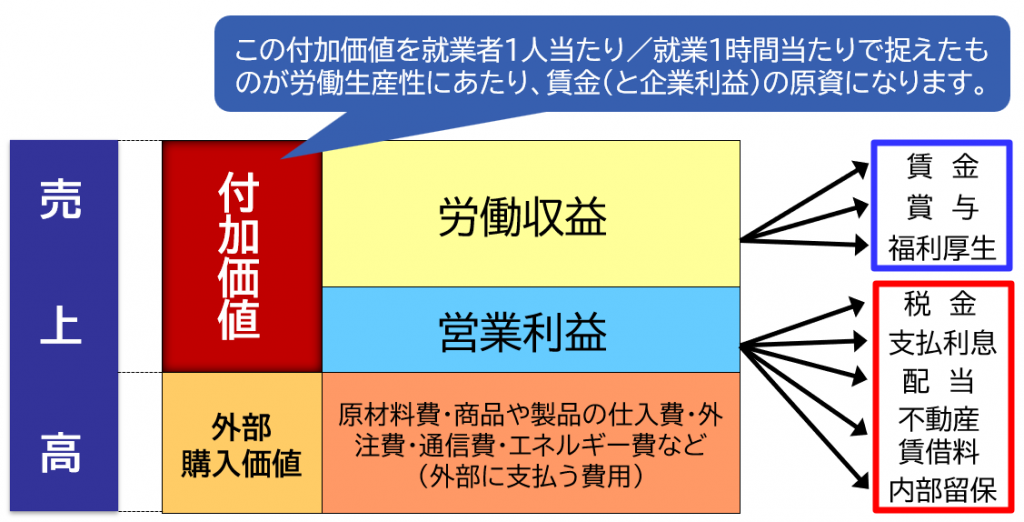

賃金との関係からも、生産性は重要な指標とされています。多くの人は、より多くの賃金を貰いたいと考えますが、自分が稼ぎ出した価値以上に賃金を貰い続けることは難しいです。企業の支払い余力は労働生産性に基づくためです。つまり、自分の賃金は、自分がどれだけ多くの価値を生み出したか(=労働生産性)に大きく左右されることになります。賃金を上げたければ、生産性を向上させることが重要です。

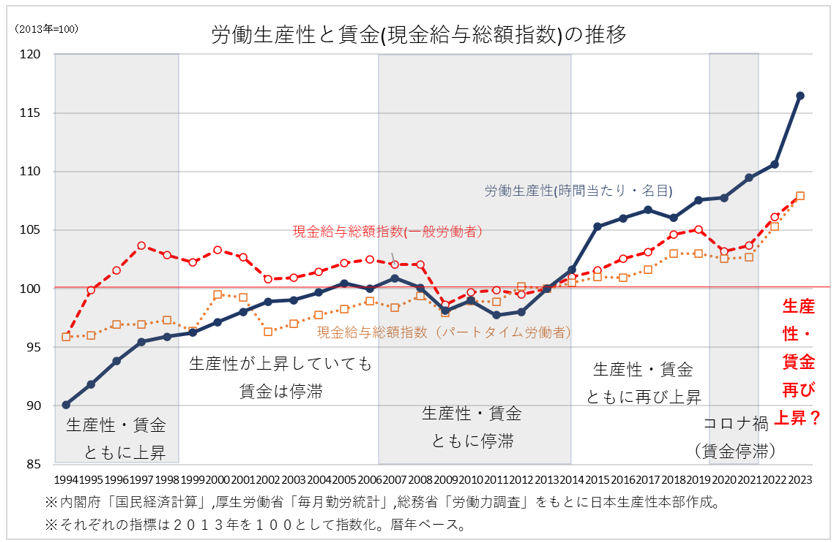

これまでの労働生産性と賃金の推移を実額(名目)で見ると、1990年から2000年代にかけては労働生産性が上昇する一方で賃金(現金給与総額)が停滞するような状況にありました。しかし、2010年代になると、労働生産性が上昇する中で賃金が上昇するようになり、生産性と賃金がともに上昇するトレンドが続いています。

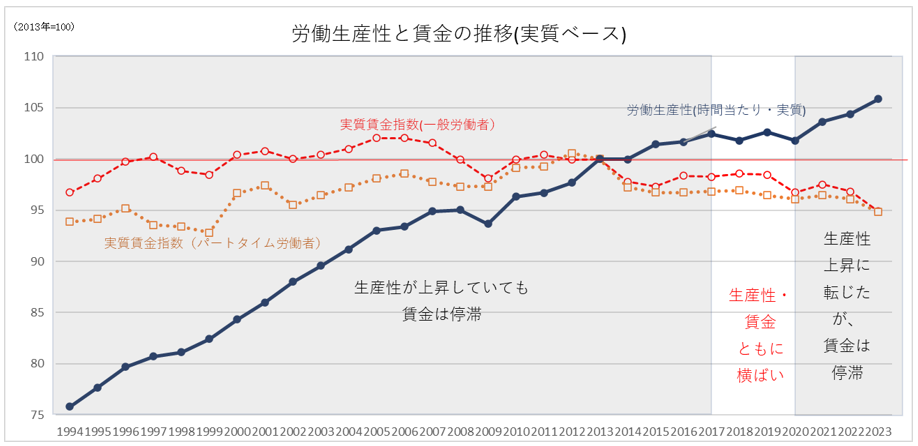

物価変動を加味した実質ベースでは、労働生産性が上昇基調にある一方で賃金が停滞するような状況が続いています。現在、物価が上昇する中で、物価上昇にみあった賃上げの重要性が叫ばれるようになっていますが、実質賃金を上昇させるためにもさらなる労働生産性の向上が重要になっています。

日本の労働生産性の現状

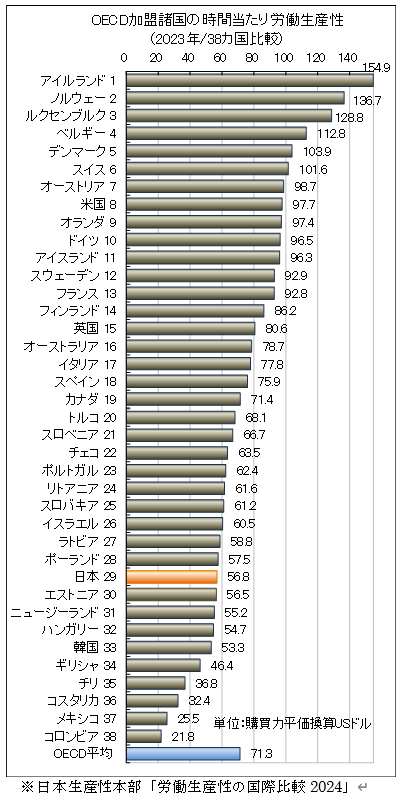

もっとも、日本の労働生産性は諸外国に比べて必ずしも高いわけではないともよく指摘されています。実際、日本の労働生産性はどのくらいの水準なのでしょうか。日本生産性本部では、日本及び主要国の労働生産性を計測し、国際比較を行っています。

日本生産性本部が2024年12月に発表した「労働生産性の国際比較2024」によると、日本の労働生産性水準は56.8ドル(5,379円)で、ポーランド(57.5ドル)やエストニア(56.5ドル)とほぼ同水準にあたります。先進国が多く加盟するOECD加盟38カ国の中で見ると29位に過ぎません。

経済面で日本を他国と比較する場合、米国やドイツをはじめとする主要先進7カ国(G7)を対象とすることが多いですが、労働生産性に限っていえば、こうしたG7諸国に大きく水をあけられており、同水準の国となるともはや西欧諸国よりも東欧諸国が多いのが実情です。

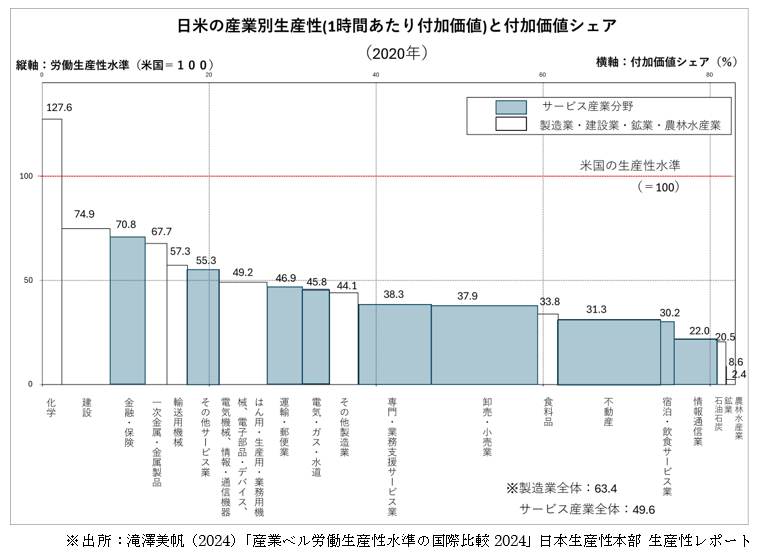

特に、GDPの7割以上を占めるサービス産業主要分野の労働生産性の低さが目立ちます。日本生産性本部が2024年に発表した「産業別労働生産性水準の国際比較2024」を見ると、日本の労働生産性水準は製造業で米国の6割強(63.4%)、サービス産業が半分程度(49.6%)となっています。 2020年データに基づくものであるため、コロナ禍の影響を考慮に入れる必要がありますが、卸売・小売業で米国の4割弱(37.9%)、不動産(31.3%)や宿泊・飲食サービス業(30.2%)で約3割、情報通信業(22.0%)で約2割と、サービス産業主要分野の労働生産性が米国を大きく下回る状況にあります。

日本の労働生産性が主要先進国にキャッチアップするには、このような状況の打開が不可欠といえるでしょう。

日本の生産性はなぜ主要先進国より低いのか?

日本の労働生産性は主要先進国よりも低い状況が続いているのはなぜなのでしょうか。

様々なことが要因として挙げられていますが、マクロレベルでいえば、

①イノベーションがあまり起きなくなった(起こせなくなった)

②人材などの無形資産や有形設備への投資が減っている

③諸外国と同じようなモノやサービスを提供しても価格にうまく反映できず、粗利(=付加価値)が少ない

④企業の新規開業や統廃合が少なく、新陳代謝が進まない

⑤(前述したように)労働人口の多いサービス産業の生産性が諸外国より低い

といったことがよく指摘されます。

また、企業や働く人の立場からすると、

⑥付加価値を生まない無駄な業務が多い

⑦非効率な業務プロセスが温存されている

⑧エンゲージメントが低い

⑨デジタル化の遅れ

などが「生産性が低い」理由としてよく挙げられます。

日本の労働生産性をめぐっては、これらが複合的に作用していると考えられ、何か特定の要因を解決すれば済むような問題ではないといえそうです。

生産性を向上させるための方策

それでは、日本の生産性をこれから向上させていくにはどうしたらよいのでしょうか? 日本生産性本部が支援して米国ブルッキングス研究所が行った日米生産性研究で指摘されているのは、まず日本が低生産性産業にいかに対処すべきかということです。産業を保護すれば雇用を守ることにもつながりますが、生産性上昇を阻害する一因にもなりかねません。例えば、卸売・小売業は、オンライン販売や大型店舗・フランチャイズの拡大により米国の生産性上昇の大きな原動力になっています。日本でも、こうした分野や飲食業などでデジタル化や集約化を進めれば、米国と同様に生産性を上昇させる余地があると考えられます。また、日本の製造業の伝統的な強みを維持し、世界経済を牽引する新しいフロンティア産業でリーダーシップを発揮することも重要でしょう。

人的資本についても、より価値のあるスキルを提供できるよう教育訓練体系を整備することが欠かせません。また、大学などで高度な教育を受けた女性や高齢者を自らのスキルと関係の薄い非正規のマニュアルワーカーとして活用するのではなく、スキルを活かしたより高度な仕事についてもらうことで、労働力をより有効に活用していくことも重要です。

日本の生産性向上の方策はさまざまに論じられており、必ずしも米国の真似をする必要はないとしても、日本経済がダイナミズムを取り戻すうえで考慮すべき視点と言えるでしょう。

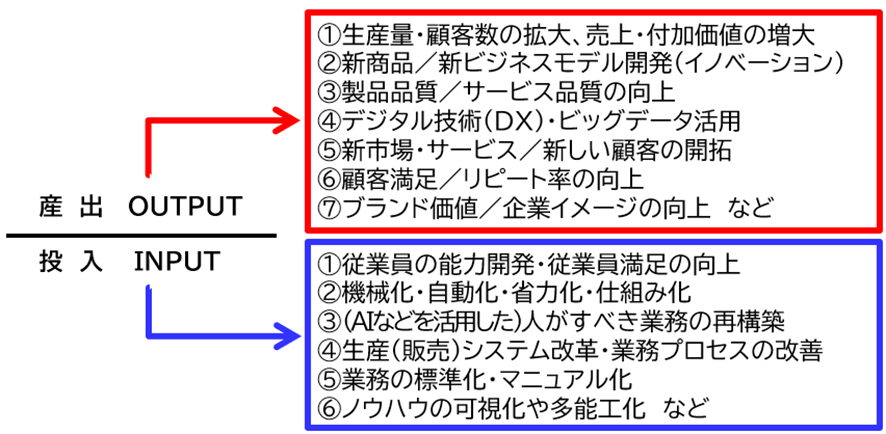

また、企業が労働生産性を向上させるための取り組みとしては、以下のような方策が代表的です。

労働生産性は、働く人や時間をインプット、付加価値などをアウトプットとして計算されますが、アウトプットを拡大させるには生産をより効率的に拡大したり、研究開発によってイノベーションを起こしたりすることが欠かせません。また、製品やサービスの品質向上やデジタル技術の活用なども重要です。

また、インプットにしても、生産性を向上させるにはこれまで同様/それ以上の成果を生み出しながら、必要な人員を削減するという考え方もありますが、従業員の能力開発や業務の標準化、省力化・自動化など様々な取り組みが有効です。また、AIに代表されるデジタル技術を活用して人がすべき業務を整理することも重要です。

【生産性向上事例】デジタル技術を活用すれば生産性はもっと改善できる

このように、企業が生産性を向上させる取り組みには様々なものがありますが、近年最も注目されているのはデジタル技術をどう活用するかということではないでしょうか。

デジタル技術を利用して生産性を向上させる手法は、人手不足を解消する上でも欠かせません。日本では少子化が進んでいることもあり、人手不足をAIや各種自動化機械によって補完する取り組みが急速に進んでおり、生産性向上につながっています。

また、データ分析やWEBとリアルの業務を融合させる取り組みなどによって付加価値を拡大させることも欠かせません。これまで人が行っていた業務を分解してデジタル化し、より多くの付加価値を生み出すビジネスモデルを構築できれば、企業の競争力や収益性が改善することになることはいうまでもありません。

※詳細については、以下をご覧ください

日本生産性本部「日本サービス大賞」 https://service-award.jp/index.html

株式会社エアークローゼット(airCloset, Inc.) https://corp.air-closet.com/

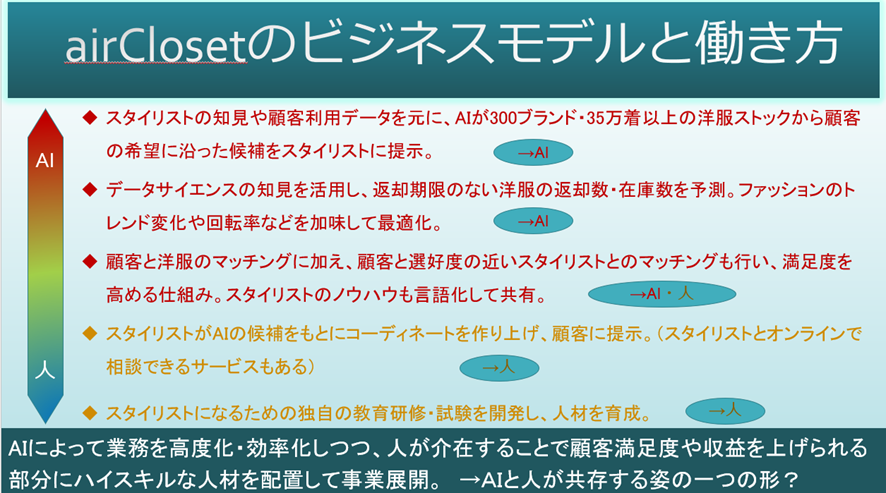

例えば、月額定額制ファッションレンタルサービスを展開する株式会社エアークローゼットは、AIをはじめとするデジタル技術を活用することにより、ファッションレンタルサービスをデジタル技術で再構築し、月額制ファッションレンタルサービス「airCloset」を展開しています。ファッションレンタルサービスは、スタイリストが多くの業務を担うことが多いビジネスモデルですが、「airCloset」では、AIが顧客の好み・似合うファッションを選定し、そこから(AIのサポートを受けた)プロのスタイリストがコーディネートした洋服を定額でレンタル(購入)できるビジネスモデルになっています。

また、データサイエンスの知見を活用した返却予測モデルをもとに在庫管理を行うことで、在庫を最適化するとともに、ファッショントレンドの変化にも対応できるようにしています。このような取り組みにより、顧客がより満足できるようなサービスを提供するために人手とデジタル技術を上手く融合させることで、企業の競争力を高めているわけです。

エアークローゼット社の取り組みは、働く人にとっても非常に有益な効果を生んでいます。洋服ストックから顧客の希望に沿った候補を洋服のストックから選定するのは、人手でやろうとすると多大な手間がかかりがちです。しかし、このような業務をAIに任せることができれば、スタイリストは、より多くの時間をかけて服のコーディネートなどについて顧客と接することができるようになります。そうすると、付加価値を生み出す業務にかける時間が増えることになるだけでなく、スタイリストにとってもよりやりがいが持てるようになるといった効果が期待できます。

AIをはじめとするデジタル技術や各種自動化装置の導入は、雇用を奪いかねないという意見もありますが、より多くの人が「ディーセントワーク」(働きがいのある人間らしい仕事)につくことへとつながるのであれば、生産性や競争力の向上だけでなく、皆がもっと幸福に働くことができるようになるのではないでしょうか。

執筆者:日本生産性本部 上席研究員・学習院大学 特別客員教授 木内 康裕