人事制度とは?

人事制度とは、組織が従業員の採用、評価、賃金(報酬)、昇格・昇進といった一連の人材マネジメントを「経験」や「思いつき」や「個人の好み」、「場当たり的」に行わないようにするルールや仕組み全般を指します。組織が持続的に成長するための基盤でもあり、従業員のモチベーションを高め、適切な人材配置を行うために不可欠です。

人事制度の重要性

人事制度は、組織の競争力を左右する重要な基盤とも言えます。2020年9月に「人材版伊藤レポート」が公表されて以降、人材に関する注目度が高まり、人的資本経営というキーワードを目にすることが多いかと思います。人材は組織の持続的成長を支える最大の資産です。優れた人事制度は、従業員の成長を促し、能力を最大限に引き出す仕組みでもあり、組織全体のパフォーマンス向上に寄与します。

また、適切な評価・報酬体系やキャリア支援により、従業員のモチベーションとエンゲージメントが高まり、離職防止や優秀な人材の確保にもつながります。 したがって、人事制度の整備は、人的資本を最大限に活用する経営の要であり、組織の持続的な成長に欠かせない要素です。

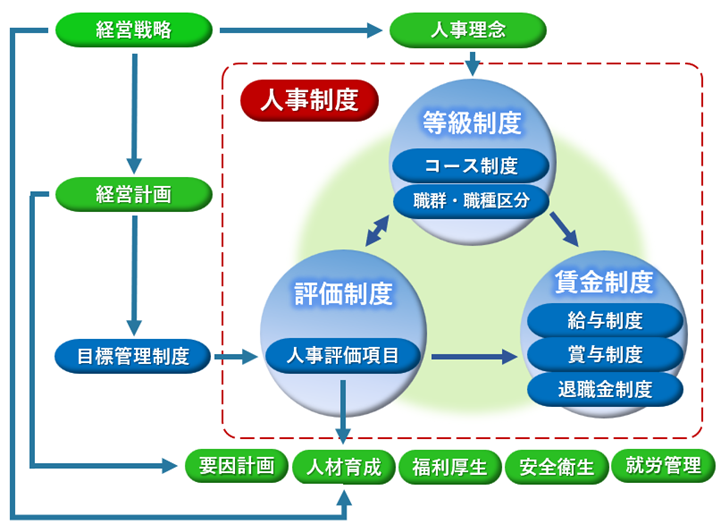

人事制度の全体像と3つの主要システム(等級・評価・賃金)

人事制度は、「等級制度」「賃金制度(報酬制度)」「評価制度」から成り立っています。これらの制度が有機的に連動して機能することが求められます。

<人事制度の全体像>

● 等級制度 … 従業員に期待する人材像を示し、従業員の能力や役割、職務といった基準に応じてランク分けを行う。

● 賃金制度 … 期待レベルに応じた基本給(固定的)と組織業績や個人成績に応じた賞与(変動的)で構成される。

● 評価制度 … 従業員の仕事ぶりを評価し、人材育成・処遇・人材活用に利かす(評価基準=期待レベル=等級基準)。

等級制度

等級制度とは、従業員に期待する人材像を示し、従業員の能力や役割、職務に基づいてランク分けを行う仕組みです。従業員の能力や役割、職務に応じて等級が設定され、賃金、昇給、昇格・昇進の基準として機能します。等級が上がるにつれて、より高度な仕事やリーダーシップ、責任が求められ、それに伴い報酬や待遇も向上します。

また、組織にとっては、この等級制度を通じて、キャリアパスを明確にし、従業員の成長とモチベーション向上を促すことで、組織全体のパフォーマンス向上を図る仕組みとなります。近年、「メンバーシップ型」が中心であった日本組織においても、政府が推進する「ジョブ型」雇用との連携が進んでおり、「ジョブ型」は職務内容を基準とした等級制度と一般的に考えることができます。

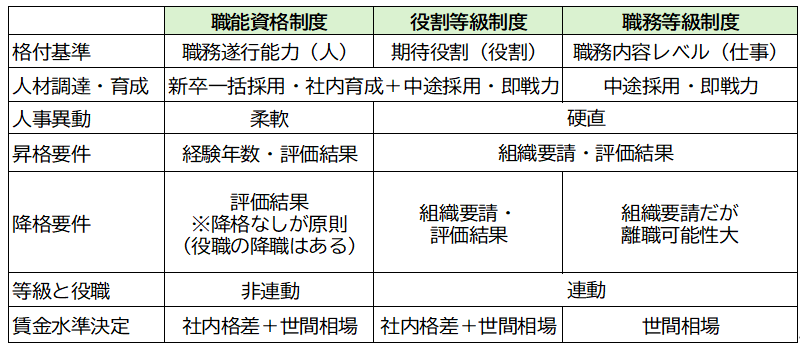

代表的な等級制度(職能資格制度・役割等級制度・職務等級制度)

代表的な等級制度として、「職能資格制度」「役割等級制度」「職務等級制度」の3つが挙げられます。これら制度を単体で導入する組織もあれば、併用して導入する組織もあります。それぞれの特徴は下表のとおりです。

● 職能資格制度 … 「職務遂行能力」によって処遇を決定する。従業員の能力の発展段階を「職能資格等級」として区分して格付ける。

● 役割等級制度 … 「会社が付与する期待役割の大きさ」によって処遇を決定する。期待役割の大きさに応じて「役割等級」を設定して格付ける。役割におる格付けの決定基準ではあるが、「ジョブ型」とも言える。

● 職務等級制度 … 「職務の内容・レベル」によって処遇を決定する。世間でよく言われる「ジョブ型」=職務をベースとした制度に該当する。職務分析や職務評価を実施し、組織内の職務・ポストを「職務等級」として区分して格付ける。

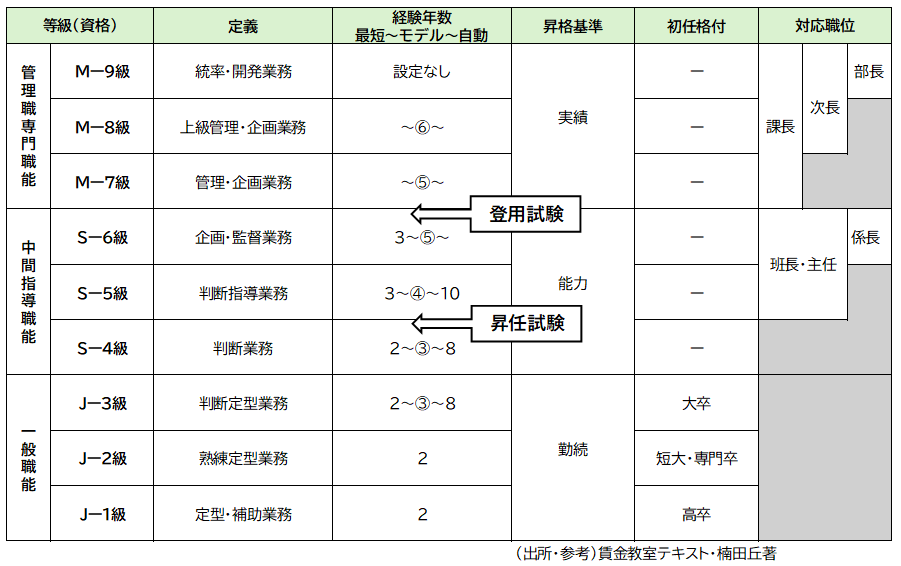

資格制度設計例

● 職能資格制度事例

以下は職務遂行能力のレベルを等級化した制度例です。職能資格等級は、実際に担当する職務・役職と必ずしも一致しません。

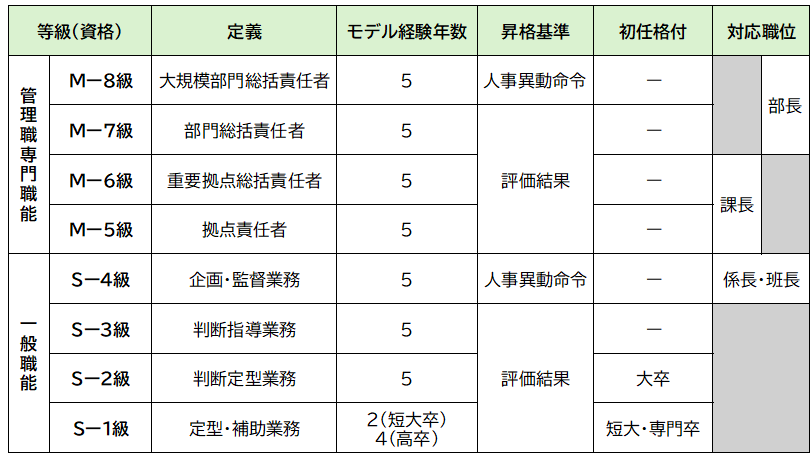

● 役割等級制度事例

以下は役割等級制度の例です。職務の価値、役割を基準に格付します。等級ごとの定員数や職位の空席が昇格の要件となるので、年功的運用を排除しやすいだけでなく、降格も可能です。また、同じ課長でも等級が異なる格付も可能です。

● 職務等級制度事例

職務等級制度の事例については、2024年8月28日に政府が発表した「ジョブ型人事指針」における既に導入している20社の事例集が参考となります。

内閣官房・経済産業省・厚生労働省発表のジョブ型人事指針(PDF):https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/pdf/jobgatajinji.pdf

賃金制度

賃金制度とは、従業員に支払う報酬の基準や仕組みです。前述の等級制度と連動することが求められます。例えば、等級が上がれば賃金は増加する、すなわち従業員の成長やキャリアパスに応じて報酬が決定される仕組みが賃金制度です。なお、賃金制度を設計するにあたっては、賃金体系・賃金水準・賃金格差を検討していく必要があります。

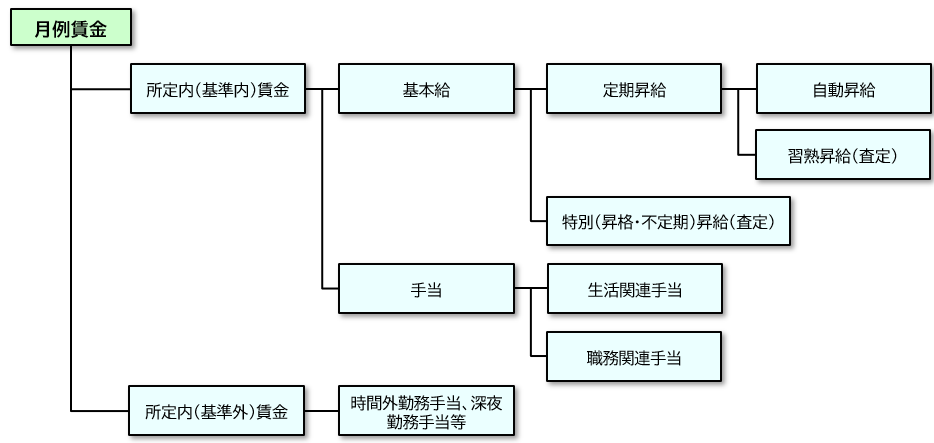

賃金体系とは、どのような組み合わせで賃金が構成されているかを示したものです。大別すると、月例賃金(固定的)と賞与(変動的)です。月例賃金は、基本給と諸手当で構成されます。例えば、基本給は年齢給(本人給)・勤続給・職能給・役割給・職務給などがあり、年功要素(年齢、勤続年数)、職務遂行能力、役割・職務などに基づいています。何に基づくかが、等級制度と密接に関係します。一般的な賃金体系(月例賃金)は以下の通りです。

基本給

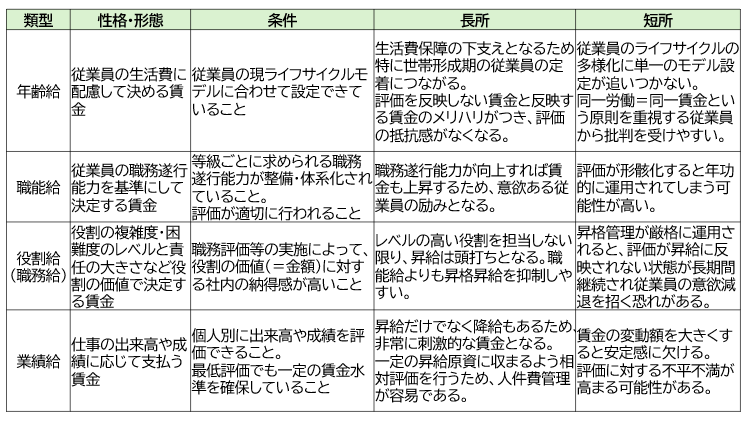

基本給とは、従業員に支払われる賃金のうち、職務や能力、勤務条件に基づいて毎月固定的に支給される金額を指します。これは手当や賞与などの変動的な給与とは異なり、従業員の生活の基盤となる重要な部分です。基本給は賃金体系に応じてさまざまな決定方法があります。例えば、従業員のスキル・能力や経験に応じた「職能給」、担当する役割に基づく「役割給」、業績に連動した「業績給」、または年齢や勤続年数に応じた「年齢給」などです。代表的な基本給の類型の特徴を下表にて紹介します。

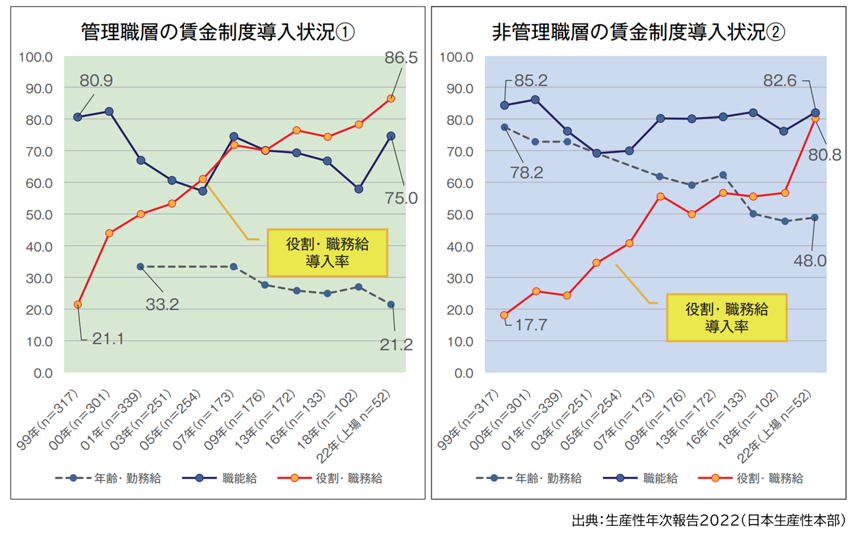

なお、日本組織における賃金制度(体系)の導入状況は以下の通りです。役割給・職務給の導入率は高まっていますが、依然として職能給や非管理職層における年齢給も導入している組織は多いと言えます。

手当

手当とは、基本給とは別に従業員の特定の条件や状況に応じて支給される賃金の一部です。家族手当、住宅手当といった生活関連手当、役職手当や資格手当といった職務関連手当、時間外手当などもあります。業務内容や労働時間に応じて支給されるものも含まれます。 ただ、いつの間にか増えるのが手当と言われるぐらい、組織によっては必要以上に手当を増やし、既に形骸化した手当を支払い続けるといったことがみられるのも手当です。昨今は、賃金制度を見直す際に手当の整理統合などで、基本給に組み入れるといった対応もよく見られます。

賞与

賞与とは、従業員の成果や組織の業績に応じて、通常の給与とは別に支給される特別な報酬のことを指します。ボーナスとも呼ばれ、年に1~2回、夏季や冬季に支給されるのが一般的です。また、賞与は月例賃金の後払い(生計費補填)の役割・前述のような成果配分(人件費調節)の役割が考えられ、組織によって賞与の位置づけが変わってくるところがあります。

評価制度

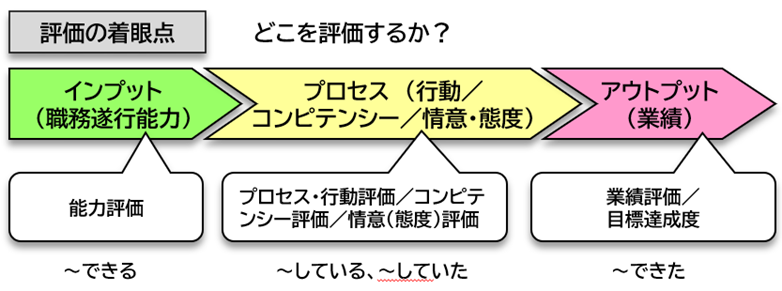

評価制度とは、従業員の業績や能力、行動を公正に評価し、その結果を人材育成・処遇・人材活用に活用するための仕組みを指します。組織は評価制度を通じて、従業員の貢献度やスキルを把握し、昇進・昇格、賃金の決定、賞与の支給などに反映させます。一般的な評価制度には、目標達成度に基づく業績評価や、スキル・知識を評価する能力評価、日々の行動や姿勢を評価する行動評価などがあります。 評価制度というと、処遇に着目されがちではありますが、人材育成が目的であることも忘れてはいけません。評価制度の導入により、一人一人の従業員の成長を促進し、それが組織全体のパフォーマンス向上につながります。

評価制度の枠組み

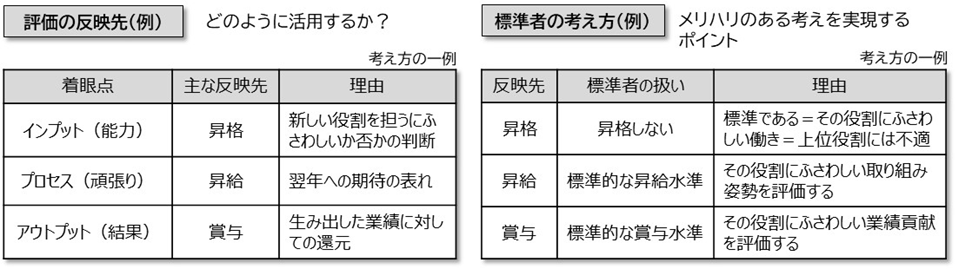

評価とは、根本的には「そのように能力を有して欲しい/行動して欲しい/結果を出して欲しい」という組織の期待を表したものとなります。そして、評価結果をどのように反映させるかを効果的に設計することで、組織の意図する人材像の実現や、従業員のインセンティブの向上、納得感のある業績配分が実現されることになります。ここで大切なのが考え方の整理です。考え方を、理由とともに「しっかりと」「綿密に」整理できるかどうかが、評価制度を機能させるポイントになってきます。

評価制度におけるフィードバックの重要性

評価制度におけるフィードバックは、従業員の成長とモチベーション向上において重要な役割を果たします。フィードバックは、評価結果を従業員に伝えるだけでなく、日々の業務での強みや改善点を具体的に示す場となります。適切なフィードバックによって、従業員は自身のパフォーマンスに対する理解を深め、今後の目標やスキル向上に向けた具体的なアクションを取ることができます。逆に、フィードバックがない、あるいは不十分であれば、評価結果への納得感が得られず、不満やモチベーション低下の原因となる可能性があります。

実際に、日本生産性本部でサービス展開している従業員満足度調査(NiserES)の結果を見ると、多くの会社で、「評価・処遇」に対する不満がみられます。

また、フィードバックプロセスは、上司と従業員のコミュニケーションの機会を増やし、信頼関係の構築にも繋がります。1 on 1などもその一つの手法として、多くの組織で取り入れられています。

人事制度の革新事例3選

事例① ソラシドエア

ソラシドエアでは、「人事ポリシー」や「人事制度の基本となる考え方」、「経営理念を実現するための『七つの成果』」を定め、資格等級を一般職では4階層、管理職では3階層に設定し、それぞれの人事資格等級の期待役割と、その等級において身につけるべき能力(スキル)を「等級別要件定義表」に定めました。

ソラシドエアにおける人事・賃金制度の刷新事例を見る ↓

事例② ジーシー

歯科医療業界のリーディングカンパニー、ジーシーは、「能力主義の更なる強化~中堅社員の更なる活性化とマネジメント力強化による労働生産性の向上に向けて」を基本方針とした新人事制度を構築しました。 資格制度では、一般職層の主任級と管理職層の課長級の資格をそれぞれ二つに細分化し、資格数を増加させることによって、昇格モチベーションの強化を図りました。

ジーシーにおける人事制度構築事例を見る ↓

事例③ 日揮ホールディングス

日揮ホールディングスでは、2021年度に策定した長期経営ビジョン「2040年ビジョン」の達成に向け、経営戦略と連動した人事戦略は最重要課題だとして、人事戦略の最高推進機関「HRO(ヒューマンリソースオフィサー)会議」を設置しました。

そこで洗い出された8つの重点プログラム(①人財ポートフォリオ策定②人財採用戦略③人財育成戦略④グローバル人事制度⑤タレントマネジメント⑥エンゲージメント⑦リテンション⑧サクセッションプラン)は、坂本龍馬が定めた新政府の基本方針にちなんで「船中八策」と名付けています。

日揮ホールディングスにおける人事戦略事例を見る ↓

まとめ

ここでは、

・人事制度の全体像と3つの主要システム(「等級制度」「賃金制度(報酬制度)」「評価制度」)

・代表的な等級制度(「職能資格制度」・「役割等級制度」・「職務等級制度」)や賃金制度(「基本給」・「手当」・「賞与」)

を解説し、人事制度の重要性について触れました。

また、それらを評価する評価制度の枠組みとフィードバックの重要性についても解説しました。

人事制度を適切に運用していくためには、これらの仕組み全般を良く理解し、適宜見直しを行いながら従業員の成長を促し、能力を最大限に引き出すことで組織全体のパフォーマンス向上に結び付けることが重要です。

執筆者:日本生産性本部 コンサルティング部 鈴木 駿介

.png)

.png)