経営理念とは「経営者の信念や理想」を文章化・客観化し、公式表明したものです。企業や組織が存在する目的や価値観、ビジョンを明確にし、それらを実現するための指針であり、組織の方向性を示す基本的な考え方が示されたものです。

経営理念は単に経営方法についての経営者の経験や考え方を述べるものではなく、それ以上の強い使命感や確信を意味しています。経営理念は企業の創業者によって作られた場合が多く、創業者や経営者の価値観が反映されています。

経営理念の発祥には諸説ありますが、その一つに近江商人の「三方よし(売り手よし、買い手よし、世間よし)」があります。「取引が人々の役に立つことをひたすら願い、損得はその結果次第であると思い決めて、自分の商売のことだけ考えて一挙に高利を望むようなことをせず、なによりも行商に出かけた国々の人々の立場を尊重することを第一に心がけるべきである」※1 というものです。

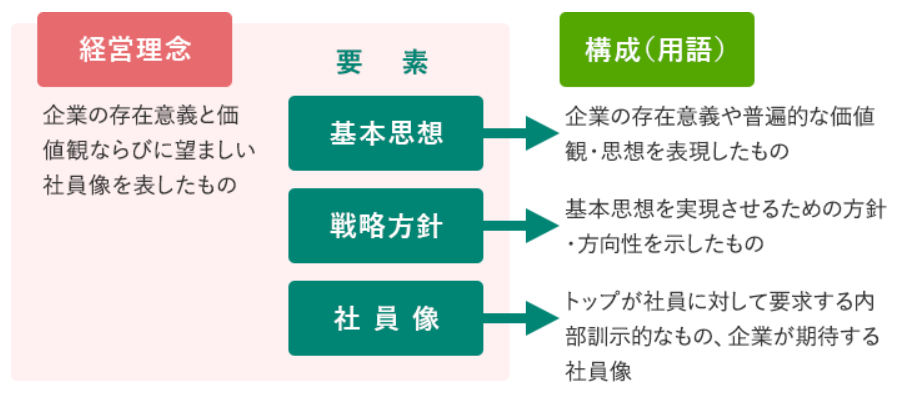

経営理念の3つの要素とは?

経営理念は欧米では「ミッション・ステートメント」と呼ばれますが、日本では、企業理念、基本理念、経営哲学、社是、社訓、綱領、企業使命、信条、モットーなど、その呼称は多岐にわたっています。ただし、その内容構成は以下の通り、ほぼ共通しています。

経営理念を以下の3つの要素に分解します。

1.企業の存在意義や目的など、普遍的な価値観を表現した「基本思想」

2.基本思想を具体的に実現させるための「戦略方針」

3.経営トップが社員に対して示す訓示的なもの、企業や組織が示す「社員像」

経営理念の3つの要素(出典:日本生産性本部ホームページ 経営理念策定コンサルティング)

経営理念は、思い描く理想像を全社員が共有することにより、業務を遂行するに当たっての指針としての役割に加え、一人の人間としてのプライドを高める効果を持ち、社内の結束力を高めることにもつながります。

経営理念はなぜ必要か?

経営理念はなぜ必要なのでしょうか。経営理念は経営者や社員が行動する指針となるもので、全社のベクトルを合わせる働きがあります。もし経営理念がないと、業務上の意思決定にブレが生じ、間違いが起こる場合があります。ある時点で行われた意思決定が正しかったとしても、次のタイミングで前回を否定するような決定が下されることがあるかもしれません。

「集団行動の規範は、時が経てば変化するが、共有された価値観はなかな変化しない」※2 と言われます。長期的に見れば、経営理念に沿った一貫性のある経営が望ましいと言えます。

<例:コマツ>コマツは、1960年代に「キャタピラーに負けないブルドーザーを作る」という当時は夢物語のような志を掲げました。当時のキャタピラーに太刀打ちできるところは1社もありませんでしたが、現在では十分にキャタピラーに対抗できる力をつけ、ほとんどの人が不可能だと思ったことを成し遂げました。※3

1.首尾一貫した経営ができる

経営理念という「よりどころ」があれば、組織の方向性が明確になり、ブレのない戦略策定、戦略に基づく製品・サービスの提供、人材戦略など、一貫性のある経営を行うことができます。

P.F.ドラッカーは「経営管理者たる者は、今後その機能やレベルにかかわらず、ますます戦略的な意思決定を行うようになる」と述べています。※4 意思決定の場合においても、経営理念に基づいた適切な判断ができることで、間違いを減らすことができるでしょう。

経営理念がしっかりしていれば、環境の変化に対応した経営を続けていくことが可能になります。

2.社員のモチベーション向上につながる

経営理念が社員に浸透していれば、業務における行動の指針となり、「なぜこの業務に取り組むのか」が明確になり、やる気を持って仕事に取り組むことが期待できます。

一方で、指針が不明確で目指すべき方向がわからなければ、社員のモチベーションを維持することは難しくなります。経営理念がなければ方向性が不明確になり、社員のやる気が低下してしまうことにもなりかねません。

そのため、経営理念をいかに社員一人ひとりに浸透させていくかが、モチベーション向上のカギとなるでしょう。

3.ブランド力の向上が見込める

経営理念を適切に展開することにより、組織のブランドイメージを高めることが期待されます。社内だけでなく外部にも発信することで、顧客やステークホルダーからのイメージアップが期待されます。

経営理念が世間に共感されるものであり、それが浸透していけば社内の結束力が高まり、外部には優良で健全なイメージが伝わることでブランド力の向上が見込めます。

4.人材採用にプラスになる

現在は労働力人口の減少により求人を出しても、人が集まらない状態が続いており、どの組織も人材不足に悩まされています。

給与や福利厚生の充実も採用の条件として重要ですが、求職者にとっては応募する組織の風土や働き方も重要な判断基準です。共感できる経営理念が浸透している組織であれば、組織の価値観やあるべき姿を明確に示すことができ、その価値観を採用にも反映させることで、「こんな組織で働きたい!」という人材を獲得できる可能性が広がります。

採用後のミスマッチを低減させる効果や、離職率の低下・定着率の向上も期待できるでしょう。

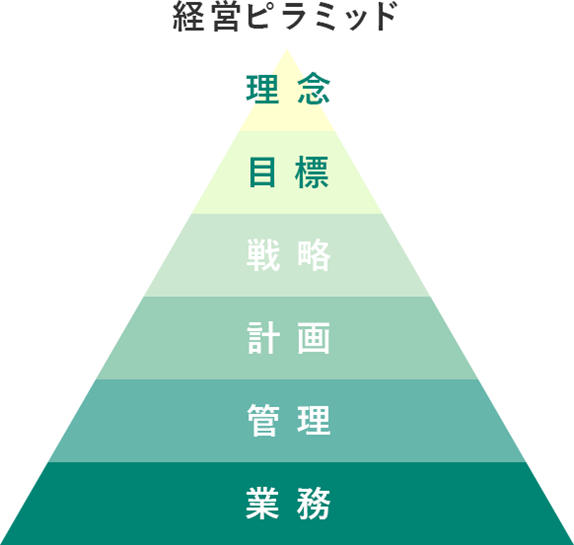

経営ピラミッドと経営理念

経営理念は経営ピラミッド(ビジネス・ヒエラルキー)の最上位に位置しています。経営目標は理念を実現するために、経営戦略は理念と目標を実現するために設定します。

経営理念の3つの要素(出典:日本生産性本部ホームページ 経営理念策定コンサルティング)

経営目標は、理念に近づくための目標であり、目標が達成されれば、さらに次の段階の目標が設定されます。目標には、長期的なものから短期的なものまでありますが、組織の成熟度に応じてその都度設定されるものです。

一方、経営理念は追い求める理想であり、普遍的な要素を含みますので頻繁に変更されるということはありません。

経営戦略は、目標を達成するために「ヒト・モノ・カネ・情報・ノウハウ」などの経営資源の配分や運用方法を定め、具体的な計画にブレイクダウンしていきます。

経営理念がなければ、目標も戦略も立てることはできません。こうした経営理念を頂点とした経営が求められます。まずは経営理念を策定し、それを実現していくための目標を設定するわけです。その後、外部環境・内部リソースを分析し、戦略を決定します。

急速に変化する環境の中で新たな飛躍を遂げるためには、その第一歩として経営理念を策定することが重要です。

経営理念の作り方

経営理念はどのような点に注意して策定すれば良いのでしょうか。以下、作り方の5つのポイントを解説します。

1.過去を振り返り、ここまで成長できたコアコンピタンスを考える

組織の設立以来、ここまで成長してきた源泉は何だったのでしょうか、創業時点で何を目指し、それを実現するまでの経緯を振り返ることで、将来像を見据えることができます。

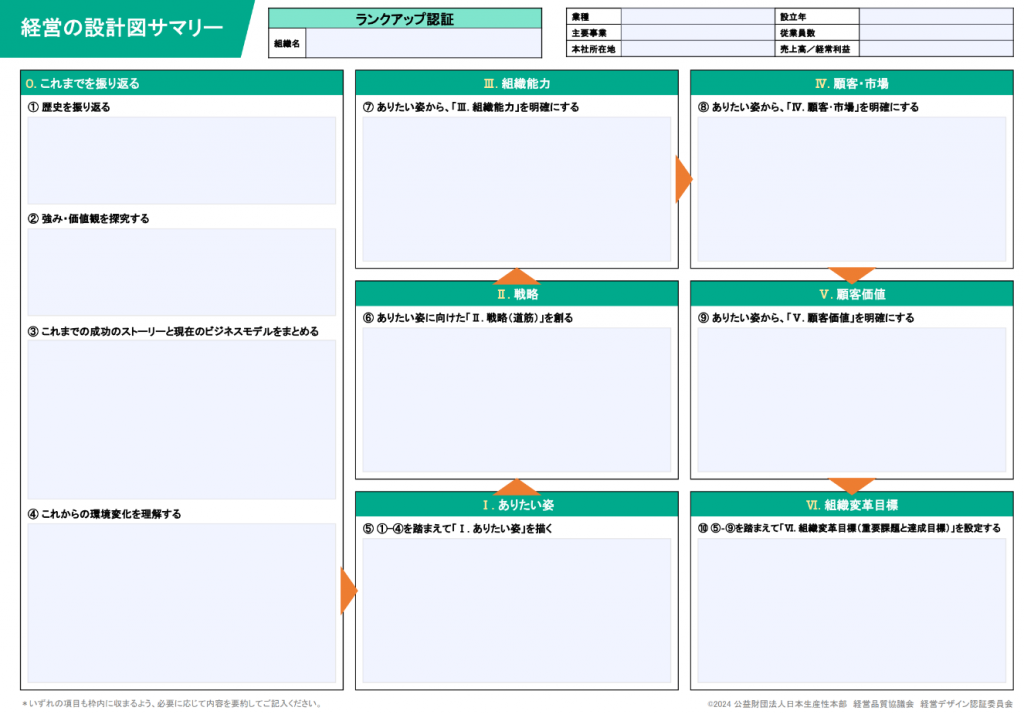

これまでを振り返る際にテンプレートを活用する方法もあります。以下のテンプレートは、日本生産性本部・経営品質協議会で設けている「経営デザイン認証」という認証制度で用いられているテンプレートです。「経営の設計図」と呼ばれているテンプレートは10のステップで構成され、「これまでを振り返るステップ」から始まります。

これまでを振り返るステップでは、以下の項目で構成されています。

① 歴史を振り返る

② 強み・価値観を探求する

③ これまでの成功のストーリーと現在のビジネスモデルをまとまる

④ これからの環境変化を理解する

※経営デザイン認証:申請組織が作成した「経営デザイン=経営の設計図」を、第三者(認証委員会が認定した専門審査員)が審査を行い、一定レベルに達した組織を、経営デザイン認証委員会が認証する制度

2.将来像を明らかにする

これまでの経緯をもとに「将来はどんな組織になりたいのか」「どのような事業を展開したいのか」「社員にはどのような人材になってほしいか」など、あるべき姿を明らかにし、長期的に目指すべき方向を明らかにしていきます。上記のテンプレートでは、「ありたい姿」を描いていきます。

その他、「バックキャスティング」や「ホライゾン・スキャニング」という手法もあります。

① バックキャスティング

望ましい将来像を描く方法として、「バックキャスティング」の考え方があります。バックキャスティングは、将来の予測よりもまず「あるべき姿」を先に描き、その実現のために必要な取り組みや選択肢を導き出していきます。単に将来を予測するのではなく、自ら変革を起こしていくことにより、より望ましい経営理念を設定していこうとするものです。

バックキャスティングについて詳細を見る ↓

② ホライゾン・スキャニング

未来を洞察する方法論の一つとして知られているのが、ホライゾン・スキャニングと呼ばれる手法です。ホライゾン・スキャニングは、幅広い情報源から未来に影響を及ぼす可能性がある兆し(ウィーク・シグナルズ)を探索するという方法です。ポイントは、幅広い情報源から広く浅く兆しを収集することです。知っている情報や、知らないことは認識しているがまだ情報がないという領域の外にある、知らないことさえ知らなかったような領域にまで探索の範囲を広げられるとよいでしょう。

ホライゾン・スキャニングについて詳細を見る ↓

3.経営者自身の考えや実現したいことを表現する

経営理念には、経営者や創業者の「想い」を反映させるべきです。「自分達はなんのために存在しているのか」「どのような価値を世の中に提供したいのか」などについて、具体的に表現していきます。全社員で共有すべき価値観として、誰でもイメージしやすい言葉がよいでしょう。

4.内部・外部に対してわかりやすいものにする

経営者の想いを言葉にしても、それが適切に理解されなければ経営理念を策定した意味がありません。できるだけ明快でわかりやすい言葉を使用することが大切です。

社員が容易に理解し、共感できる内容を意識しましょう。また、外部に対しても分かりやすく伝えて発信力を高めることが重要です。

5.社員も巻き込む

経営理念を策定する際には、社員を巻き込む方法を取り入れることも効果的です。ある企業では、マネージャー層と一般の社員に同じ質問のアンケート調査を行い、そのギャップをふまえたフィードバックをもとに、経営理念を策定しました。

社員が策定プロセスに参加することで、参画意識が高まり、より多くの関係者が経営理念に共感しやすくなり、結果的に組織全体に浸透させることが期待できます。

経営理念を組織内に浸透させるには(事例)

経営理念を策定しただけでは意味がありません。「絵に描いた餅」にならないように組織内に浸透させることによって「生きた経営理念」として機能させることが重要です。 では、経営理念を浸透させるにはどのような方法があるでしょうか。

1.経営理念の背景を伝える

経営理念がどのように生まれたのか、その背景を伝えることが重要です。「どのような想いでこの組織を作ったのか」「社会にどのような価値をもたらしたいのか」など、創業当時の背景や創業者の想いを伝えることで理念の浸透度を高めることができます。

<事例:東京ディズニーランド>

ディズニーランドでは、入社初日に創業者のウォルト・ディズニーの「どのような想いでディズニーランドを作ったのか」について説明を受けます。「ディズニー・フィロソフィ」を先輩アルバイトが語り、ディズニーの哲学が全社員に共有されていくのです。

以前、東京ディズニーランドの施設見学に訪れた際、研修の初日に使用する教室はあらかじめ決まっていると説明を受けました。その教室は他の教室にはない「ディズニー・フィロソフィ」を共有するためのポスターやビジュアルが充実している特別な空間でした。この取り組みから「最初の一歩が重要である」ということを改めて感じました。

2.経営理念を日々の業務と結びつける

単に経営理念を制定しただけでは不十分です。理念に基づく行動指針の策定、理念に基づく人事制度の構築、さまざまなツールの活用、研修の実施、日々の確認・フォローを行うなど、「仕組み」として定着させることが重要です。

最近では、経営陣からのメッセージを動画コンテンツとして配信するアプリを展開する事例も見られます。

<事例:リッツ・カールトンホテル>

リッツ・カールトンホテルでは「ゴールドスタンダード」という理念があり、それを「クレドカード」と呼ばれるカードにして全社員が携帯しています。

このカードは、ただ持っているだけではなく、業務開始時に読み合わせを行い、日々の業務にどのように活用できるか、判断に迷ったときにどのように行動すべきかなど、具体的な行動に生かされています。

_m-1.jpg)

実際に、アメリカのリッツ・カールトンホテルを見学した際に、業務開始前に各部署でスタッフがそれぞれ集まり打合せを行う様子を目にしました。

その場では、クレドカードの一部分を抜き出して、「今日は〇〇の項目について確認していきましょう」といった形で、部分的に内容を読み上げていました。これを繰り返すことで、数日間でクレドカードの全項目を網羅するとのことでした。

さらに、「今日は〇〇があるので、こんな対応をしていきましょう」という打ち合わせが続き、まさに日々の業務の中に理念が生かされていることを実感しました。

まとめ

以上、経営理念について、以下の内容をまとめました。

・経営理念はなぜ必要か

・経営理念の策定方法

・経営理念を組織内に浸透させるには

日本生産性本部では経営理念に関する出版物や報告書の発行、経営理念策定コンサルティングの実施など、さまざまな活動を展開しています。

参考文献

※1 弦間明+小林俊治<監修>.日本取締役協会<編著>.「江戸に学ぶ企業倫理」生産性出版,2006

※2 ジェームズ・L・ヘスケット+W・アール・アッサー+レオナルド・A・シュレンジャー.「バリュー プロフィット チェーン」.日本経済新聞出版社,2004.

※3 アイリーン・C.シャビロ.「勇気ある経営」.日経BP社,1996.

※4 P.F.ドラッカー.「現代の経営」.ダイヤモンド社,1996.

執筆者:日本生産性本部 デジタル戦略室 鵜野沢 達夫

.png)

.png)