働く人のウェルビーイング(心身の健康や幸福感)と仕事上のパフォーマンスとの関係性が、近年ますます注目されています。従業員のメンタルヘルス対策は単なる福利厚生や義務ではなく、企業の業績に直結する重要課題となりつつあります。例えば、出勤はしていても「気分が沈む」「眠れない」といった不調を抱えて働くことで、日本全体では年間7.6兆円もの生産性損失が生じているとの推計もあります(※1)。

本コラムでは、ウェルビーイングが仕事のパフォーマンスに与える影響について、国内外のデータや事例をもとに整理し、それを職場全体でどうマネジメントしていくかを考察します。個人の健康や幸福感だけでなく、チームや組織単位での心理的安全性、エンゲージメント、感情労働への対処といった側面にも注目しながら、最終的には職場課題の“可視化”と“改善サイクル”へつなげる戦略的視点を描いていきます。

心の健康はパフォーマンスにどう影響するか?

従業員のウェルビーイングは、そのまま仕事ぶりに反映されます。「心の健康投資・実践ガイド」(経済産業省)(※2)では、ストレスに適切に対処できている職場では、従業員の集中力や創造性が高まり、仕事の成果向上につながると指摘されています。実際、ポジティブ心理学の観点から行われた研究では、幸福度の高い従業員はそうでない従業員に比べ、生産性が平均31%高く、創造性は3倍高く、売上も37%大きいことが報告されています(※3)。

幸福感が高い人ほど、前向きな姿勢で「やればできる」と考え、目の前の仕事に熱中できるため、結果的に高いパフォーマンスを発揮しやすくなると考えられます。また、アメリカの経営科学分野の最新研究では、従業員の幸福度が0〜10の尺度で1ポイント上昇するごとに、営業成績で測った生産性が12%向上したというデータも示されました(※4)。

このように、多くのエビデンスが「従業員の幸福=仕事の質と量の向上」という深い関連性を裏付けています。逆に強いストレスや抑うつ状態は注意力散漫や判断ミスを引き起こし、生産性低下や安全トラブルの要因となるため、早期対策が重要です。

チームの力を左右する「心理的安全性」

個人レベルの幸福度だけでなく、職場の「心理的安全性」もチーム全体の生産性と創造性に影響することが明らかになっています。心理的安全性とは、メンバーが失敗や意見表明に対する不安を抱えることなく、率直に発言できる職場環境のことです。Google社の有名な調査プロジェクト「アリストテレス」では、数百のチームを分析した結果、最も成果の高いチームの共通要因は圧倒的に心理的安全性の高さにあると結論付けました。心理的安全性が高いチームでは、メンバーがお互いに自由にアイデアを出し合い、リスクのある提案も安心して行えます。その結果、そうしたチームのメンバーは離職率が低く、多様なアイデアを活用して高い収益性を上げ、上司から「効果的に働いている」と評価される機会が2倍多いと報告されています(※5)。

裏を返せば、心理的安全性の低い職場ではメンバーが萎縮し、本来の力を発揮できずに生産性が伸び悩む可能性があります。近年、日本企業でもハラスメント防止研修や1on1ミーティング導入などを通じて心理的安全性の醸成に取り組む例が増えてきました。心理的安全な風土づくりは、イノベーション創出やチームの学習効率向上にもつながるため、管理職を含めた組織全体で推進すべき施策です。

バーンアウトと感情労働-見えない疲弊の正体

サービス業や介護・医療の現場など、感情労働が求められる職種では、従業員のメンタル負荷が特に大きくなりがちです。感情労働とは、仕事上求められる感情表現をするために自身の本当の感情を抑える労働のことで、常に笑顔で接客する販売員や感情的なクレーム対応を行うコールセンタースタッフなどが典型です。このような感情労働の積み重ねは、精神的疲労や情緒的消耗を引き起こし、燃え尽き症候群(バーンアウト)につながるリスクがあります。

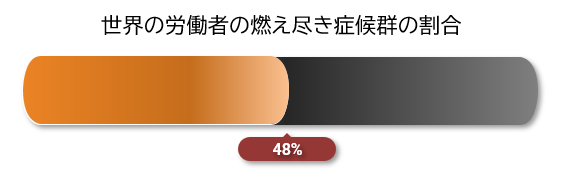

バーンアウト状態に陥った従業員は、著しい意欲低下や判断力の低下をきたし、生産性が大幅に落ち込むだけでなく、ミスや事故の増加、さらには離職にも直結しかねません。国際的な調査によると、世界の労働者の約48%が仕事による燃え尽き症候群に悩んでいるとの報告もあり(※6)、バーンアウトは現代の職場で普遍的な課題となっています。

企業としては、長時間労働の是正や適切な人員配置、メンタルヘルス研修の実施などによって従業員の負担を軽減し、過度な感情労働を伴う業務には十分なケアや適切なローテーションを取り入れることが求められます。適切な休養支援や相談体制の整備によってバーンアウトを未然に防ぐことができれば、結果的に生産性の維持向上と有能な人材の流出防止につながるでしょう。

「熱意」が成果を変える-エンゲージメントの力

従業員のエンゲージメント(仕事に対する熱意や没頭度合い)も、組織の生産性や業績を語る上で欠かせない要素です。エンゲージメントが高い従業員は仕事に意義とやりがいを感じ、主体的かつ粘り強く業務に取り組むため、その成果も大きくなります。代表的なメタ分析研究(※7)では、従業員エンゲージメントが高い組織ほど収益性や生産性が高く、離職率・欠勤率が低いことを示しています。同様の結果はGallup社の大規模調査(※8)でも繰り返し確認されています。

これは、従業員一人ひとりが自社の目標に共感し「この会社で成長したい・貢献したい」という気持ちを持てている組織では、余計なストレス要因が減り、協力体制が強化されるためと考えられます。エンゲージメントが低い職場では逆に、不満や疎外感から、優秀な人材の流出を招いたり、いわゆる「働かない従業員」による生産性ロスが発生したりします。こうした事態を防ぐには、経営陣から現場まで対話を促進し、承認や成長機会を通じて従業員のモチベーションを高める組織風土づくりが重要です。従業員が安心して熱意を燃やせる環境を整えることが、結果的に業績向上の原動力となります。

データで変える、職場の課題と未来

従業員のウェルビーイングを高め生産性向上につなげるには、職場単位で問題を「見える化」し、集団ごとの課題に応じた改善策を講じることが実務上有効です。日本では年1回のストレスチェック制度が義務化されていますが、その集団分析結果を活用することで、部署ごとのストレス傾向やリスク要因を把握することが可能です。実際に、多くの企業で部門別のストレス得点を比較し、特にストレス度の高い部署の管理職と産業医が協力して職場改善プランを策定するような取り組みに着手しています。例えば、ある企業ではストレスチェック集団分析で判明した課題に対し、ハラスメント防止研修の実施や若手従業員が孤立しないよう人員配置の見直しといった対策を講じた結果、若手のストレス要因が軽減し離職者が減少したとの報告があります(※9)。

また、健康経営の取り組みとして、健康診断データやエンゲージメントサーベイの結果を部門ごとに分析し、肥満率や残業時間などの指標をKPIとしてモニタリングする企業も増えてきています。こうしたデータドリブンなアプローチによって、組織の弱点を客観的に把握し、エビデンスに基づく改善策を講じるPDCAサイクルを回すことが可能になります。継続的な測定とフィードバックにより、前年との比較でウェルビーイング指標の改善・悪化を追跡できるため、企業は施策の効果を検証しながら、健康で働きやすい職場づくりを推進できます。

ウェルビーイング経営が企業価値を高める理由

従業員のウェルビーイング向上に取り組むことは、従業員本人や職場の雰囲気が良くなるだけでなく、企業の業績や価値そのものを高めることも期待できます。近年では「健康経営銘柄」や「働きがいのある会社」ランキングなど、従業員を大切にする企業が社会的にも高く評価されるようになりましたが、それに伴って投資家からの注目度も高まっています。実証研究では、従業員満足度の高い企業ほど長期的に見て株式市場でのリターンが良好であることが報告されています。米国の有名な分析によると、「従業員にとって最高の職場(Best Companies to Work For)」に選ばれる企業群の株式リターンが市場平均を長年上回る傾向が示されており、従業員への投資が企業価値向上に寄与する可能性が指摘されました(※10)。

日本でも、人的資本経営の重要性が叫ばれる中、ウェルビーイング関連指標(従業員エンゲージメントや心身の健康度合い)を経営目標に組み込み、非財務情報として開示する企業も増加しています。例えば、ストレスチェックの高ストレス者割合や有給休暇取得率、従業員満足度スコアなどをKPIとして定め、経営層が定期的にモニタリングしている企業も増えてきています。このように、ウェルビーイング経営を推進することは、従業員の健康と働きがいを高めるだけでなく、生産性の向上や離職コストの削減を通じて企業業績にも好循環をもたらします。その結果、企業のブランド価値や市場評価が向上し、優れた人材の確保にもつながるでしょう。

健康で意欲的に働ける従業員が増えれば、組織全体の活力と創造性が増し、ひいては業績や企業価値が向上する――。この「ウェルビーイングと生産性の深い関係」をデータで裏付けながら本稿では示してきました。ウェルビーイング経営は一朝一夕で成果が出る取り組みではありませんが、確実に言えるのは、従業員の心身の健康を重視することが企業の持続的な成長につながるということです。企業が人への投資に本気で取り組み、科学的エビデンスに基づいて職場環境の整備や組織風土改革を進めることが、これからの時代の競争優位を握る鍵となるでしょう。また健診やストレスチェック、エンゲージメント調査などのデータを、戦略的に組織改善に活用していく-そのためのインフラとして、専門的な支援ツールやシステムの活用も、今後ますます重要になっていくでしょう。

参考文献・出典一覧

※1 横浜市立大学プレスリリース(2025年6月13日). メンタル不調の影響、年間7.6兆円の生産性損失に —GDPの1.1%に相当と試算 | YCU 横浜市立大学

※2 経済産業省 『「心の健康」投資・実践ガイド』(2025年3月)p.4. kokoronokenkojissenguide.pdf

※3 DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー 2012年5月号「幸福の戦略」.

※4 Bellet, C. S., De Neve, J.-E., & Ward, G. (2020). Does Employee Happiness Have an Impact on Productivity? Journal of Labor Economics.(オックスフォード大学などによる研究).

※5 Google re:Work – ガイド: 「効果的なチームとは何か」を知る

※6 世界の労働者の48%がバーンアウト(燃え尽き症候群)に~BCG調査

※7 Harter, J. K., Schmidt, F. L., & Hayes, T. L. (2002). 従業員満足・エンゲージメントと業績との関連に関するメタ分析. Journal of Applied Psychology, 87(2), 268–279.

※8 Harter, J. K., Schmidt, F. L., Killham, E. A., & Asplund, J. W. (2006). Q12 Meta-Analysis: The Relationship Between Engagement at Work and Organizational Outcomes. Gallup Organization.

※9 SMBC日興証券株式会社(東京都千代田区):職場のメンタルヘルス対策の取組事例|こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト

※10 Edmans, A. 他「Employee Satisfaction and Stock Returns」(2011年)employeesatisfaction_0.pdf

執筆:日本生産性本部 ICT・ヘルスケア推進部 メンタルヘルス研究所

.png)