リベラルアーツとは何か

リベラルアーツ(LIBERAL ARTS)は、日本語ではよく「一般教養」と訳されます。ただ、その本質はリベラルという文言が含まれている通り、「自由になる」学問です。では何から自由になるのでしょうか。それは、「自身の固定化された価値観や生き方」から自由になる学問であると言えます。

哲学や文学、歴史、地理、数学、自然科学など、分野を問わず幅広い教養を身に付けることにより、自身の凝り固まった考えや価値観から脱却し、自由になることを意味します。そのため、特定の分野だけを学習するものではありません。

リベラルアーツの起源

リベラルアーツの源流は、古代ギリシアのアリストテレスの論理学やユークリッドの幾何学まで遡ります。これが発展し、ローマ時代の末期には「自由七科」として体系化。中世ヨーロッパの大学で学ばれるようになりました。「自由七科」とは、言語に関する3科:文法、修辞学、論理学、数に関する4科:算術、幾何、音楽、天文学で構成されます。

また、これらは古代ギリシアから代々ヨーロッパの中で伝わったわけではありません。一度アラビア語に翻訳され、アラビア語圏でさらに研究がなされました。ヨーロッパの著名な研究者たちはアラビア語圏へ出向き、それを翻訳し、ヨーロッパに持ち帰りました。そして中世ヨーロッパでリベラルアーツとして花開いた、という背景があります。

(参考文献:『十二世紀ルネサンス』伊東俊太郎 講談社学術文庫 2006年)

リベラルアーツが求められる背景

少し前に、山口周氏による著作「世界のエリートはなぜ『美意識』を鍛えるのか?」(光文社新書)が出版されるなど、ビジネスにおけるリベラルアーツへの注目は高まっています。

その背景にあるのは、①VUCAと呼ばれる変化の激しい時代であること、②既存事業からかけ離れた知がイノベーションにつながることの2つです。以下で詳しくみていきます。

VUCAと呼ばれる変化の激しい時代

変化の激しい今日はVUCAの時代と言われています。VUCAとはvolatility(変動性)、uncertainty(不確実性)、complexity(複雑性)、ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った略語で「変化が激しく先が見えない不確実な時代」を意味します。自動車がインターネットに繋がり、生成AIが大衆化する等、少し前の時代では考えられないような変化が起きています。

戦後、日本はアメリカで体系化された経営学の理論を当てはめ、それを実践することで成功を収めることができました。アメリカに経営者を派遣して、マーケティングなどの理論や経営手法を持ち帰って普及することで、日本もその後大きな発展を遂げていきました。

※戦後、その経営者派遣の役目を担ったのが日本生産性本部であり、日本にアメリカの経営手法を広めるために1958年から開始したセミナーが「軽井沢トップ・マネジメント・セミナー」です。

翻って現在は、誰でもドラッカーの経営論から最新の経営学まで容易にアクセスすることができ、その知識に基づいた経営が可能です。一方で、これを突き詰めると、どの会社も同じ理論のもとに経営が行われ、行きつくところは同じ、という事態が起こり得ます。

差別化が難しく、また、変化も激しい現代において、理論だけではなく「勘」や「アート」が経営の拠りどころであり、それを鍛えるリベラルアーツが求められているのです。

既存事業からかけ離れた知がイノベーションにつながる

イノベーションの父と言われる経済学者、ヨーゼフ・アロイス・シュンペーターは、著書『経済発展の理論』(1912年)の中で、「新結合」という言葉でイノベーションの概念を提唱しました。組み合わせるにためには、前提となる知識が必要です。つまり、イノベーションの種は知識にあります。

誰でも知っていることを組み合わせても新しい発想にはなかなかつながりません。そこで、リベラルアーツという一見自身の既存事業から遠い事柄を学ぶことが役立ちます。自社の事業やサービス、自分自身の知識から遠いものこそ、誰も思いつかないイノベーションを生み出すための種になる可能性があります。

リベラルアーツを学ぶ意義

自身の固定概念・価値観から脱却する

リベラルアーツを学ぶ意義として、まず自身のこれまでの価値観や固定概念を脱却し、新たな視点で考えられることが挙げられます。

例えば、会社の今後の成長について「植物であればどう考えるか?」や「そもそも経済成長をしない方が良い世の中である、という前提ならばどのようなビジネスができるか」などの視点から考えたことはありますか?リベラルアーツを学ぶことで、今までの会社や自身の考え方の視点だけではなく、幅広い知識に基づく様々な視点から物事を考えることができるようになります。

「両利きの経営」の実践

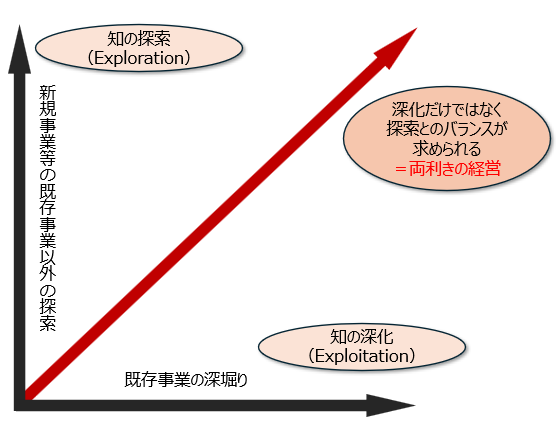

変化の激しい時代に必要とされる経営理論として「両利きの経営」があります。これは既存事業の深堀り・深耕(知の深化)と新規事業等の推進(知の探索)にバランスよく取り組む経営を推進するという経営理論です。

「知の探索」の範囲が広ければ広いほど斬新な事業となり得るため、リベラルアーツを学ぶことで、そのすそ野が広がります。

問いの発見に役立つ

ビジネスパーソンの必須スキルとしてよく研修に組み込まれるテーマに、ロジカルシンキングや問題解決があります。スキルが必須であることは間違いないのですが、そもそも解決する課題(問い)の設定を間違えていることが多々あります。

ロジカルシンキングを用いれば解決策に向けて直線的に解決方法を考えることができますが、課題設定がズレていると的外れな打ち手(解決策)ばかりになってしまいかねません。

例えば、地球環境配慮のため、課題を「ペットボトルのリサイクル率を高める」と設定したとします。解決策には、ラベルレス化の推進や回収運動の普及・強化などが出てきます。しかし、たとえば、課題を「ペットボトルをゴミにしないためには?」と設定したとします。そうすると、「食べられるペットボトルの開発」や「ペットボトルをDIYに活用するアイディアを周知する」などの解決策が出てくるかもしれません。

「ペットボトルのリサイクル率を高める」という問いの設定そのものを見直すことで、解決策にも広がりが生まれます。

普段誰も考えないような視点からの「問い」を設定することで、イノベーションが生まれる可能性も高まります。リベラルアーツで学ぶ様々な知識や価値観がこの問いの設定に役立ちます。

生成AIは解決策を出してくれますが、「問い」の設定は人間しかできない仕事であり、今後さらに重要になるスキルではないでしょうか。

リベラルアーツを研修に取り入れる効果

多様な考えを持つ人材の育成(ダイバーシティの推進)

リベラルアーツを学ぶことで、様々な考えや価値観に触れることができます。ダイバーシティ推進に取り組む企業は多いですが、その本質は多様な意見・価値観を受け入れることにあります。リベラルアーツは多様な考え・価値観に触れることができるため、昨今の時代に合ったダイバーシティを理解し、推進できる人材の育成に寄与します。

学び続ける人材の育成

変化が激しい時代ではせっかく学んだこともすぐに陳腐化しかねず、常に環境をウォッチする必要があります。

リベラルアーツは大変範囲が広く、無限に学ぶことができます。歴史の一部を学ぶだけではなく、別の時代を学んだり、違う視点から捉えてみたりすることで威力を発揮します。つまり、様々な分野にアンテナを張る必要があるため、学び続けなければなりません。

リベラルアーツ研修でその一端に触れ、より深く知りたい・学びたいという意欲に火をつけることで学び続ける人材の育成に寄与します。

リベラルアーツ教育の導入事例

日本生産性本部では、経営人材やその候補者の方向けに、経営に必要な理論だけでなくリベラルアーツの要素を取り入れた研修を提供しています。

事例① 次世代経営幹部育成プログラム(CLP)

次世代経営幹部育成プログラム(CLP) | 研修・セミナー | 公益財団法人日本生産性本部 (jpc-net.jp)

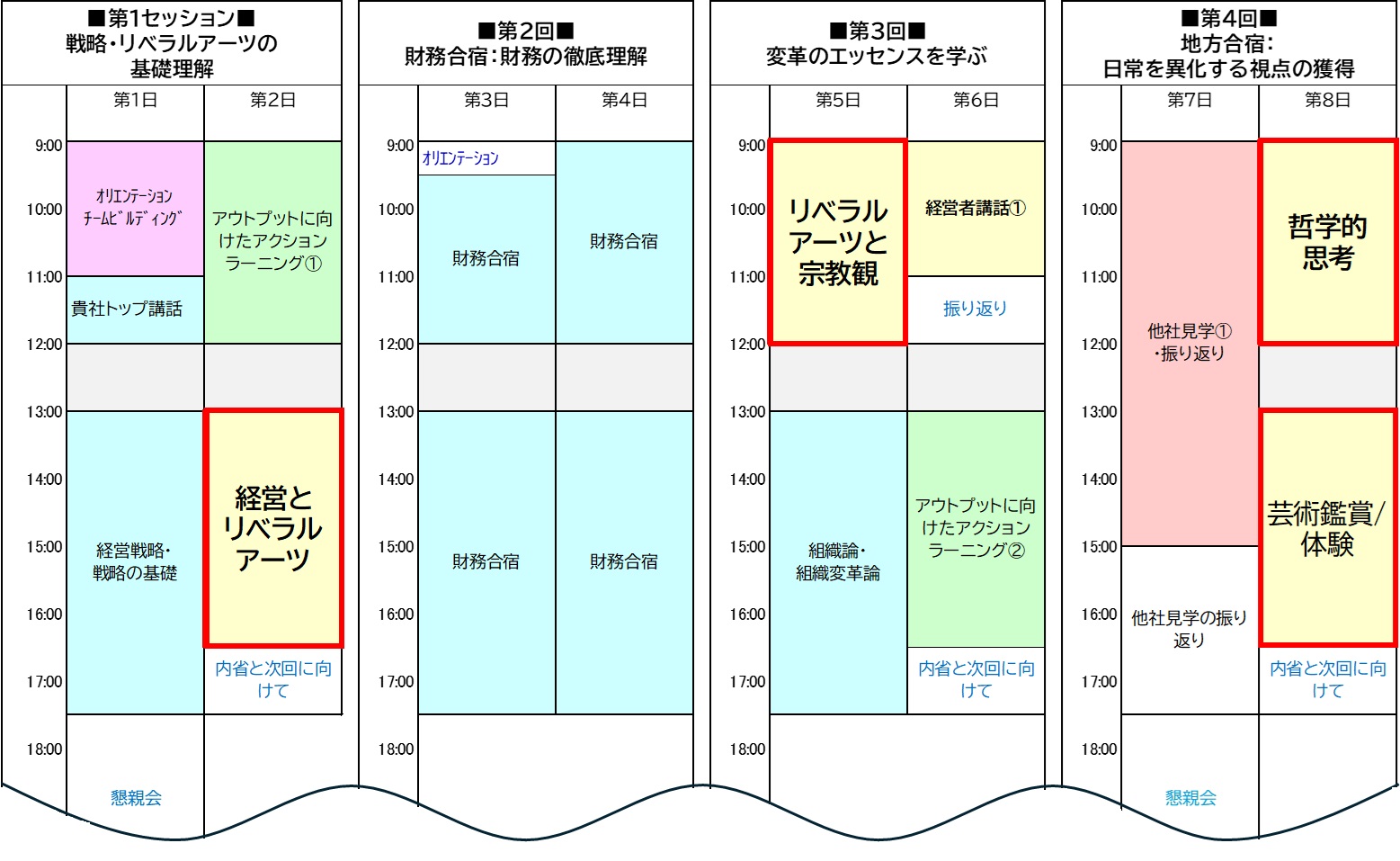

第22期 次世代経営幹部育成プログラム(CLP)カリキュラムの一部

日本生産性本部では、次世代経営幹部育成プログラム(CLP:The Challenge of Leadership Program)という公開型の研修プログラムを実施しています。赤い枠のプログラムがリベラルアーツの内容となっており、2024年度は「宗教観」「植物学」「経済思想」「歴史観」「哲学的思考」を学びました。

プログラムの中では、京都で歴史観や哲学的思考を学んだり、坐禅を体験したりなど、普段の業務と離れた場所で普段と違うことを学ぶ工夫もしています。

経営理論とリベラルアーツを組み合わせて学ぶことで、自社の戦略を多角的に考えるための視点を増やします。

事例② 社内研修 経営幹部研修

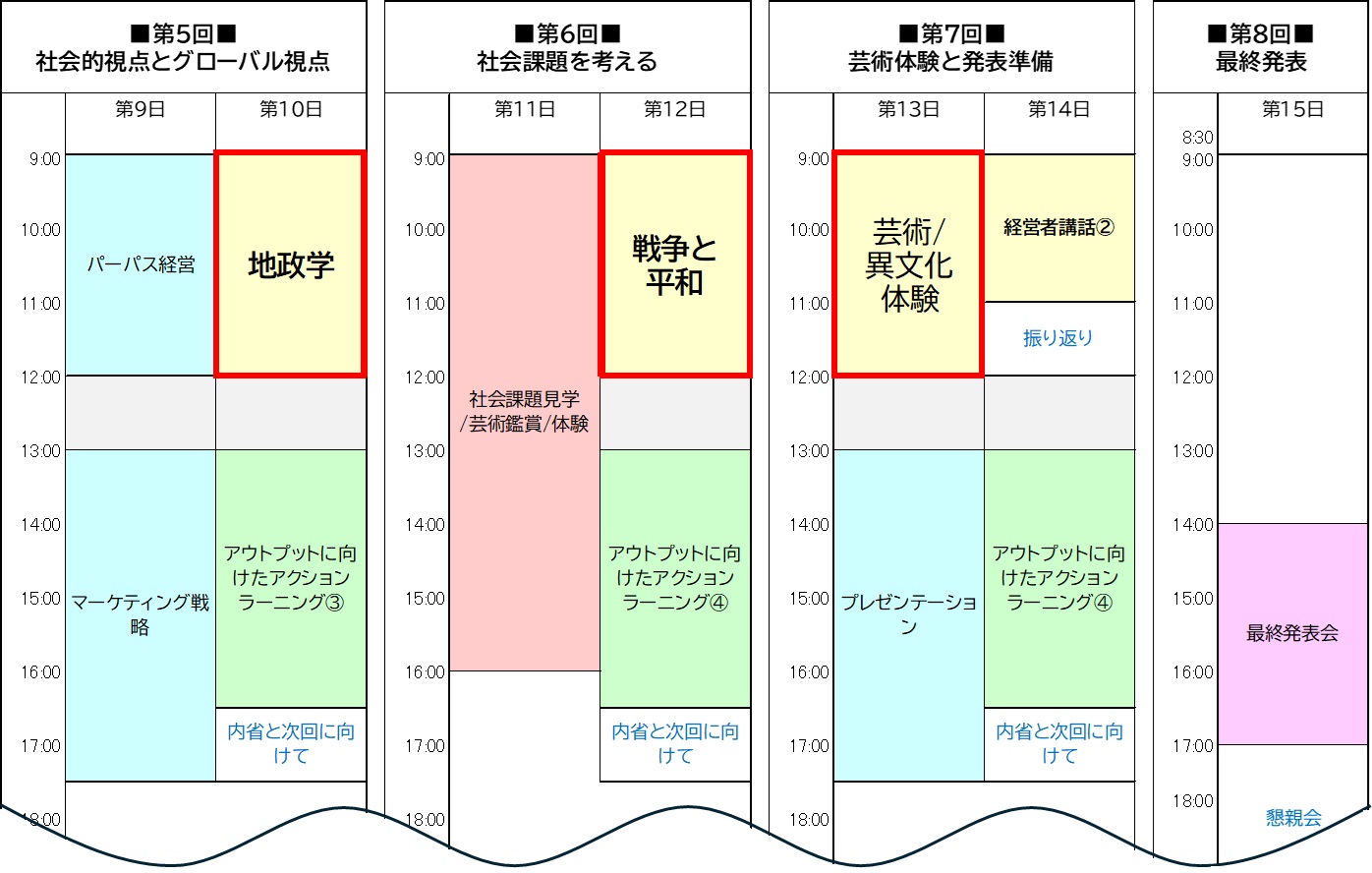

こちらは、個別企業の経営幹部向けに実施した全8回(計15日間)にわたる長期プログラム例です。

赤い枠のプログラムがリベラルアーツの講義です。研修開始直後に「経営とリベラルアーツ」という講義を実施することで、リベラルアーツを学ぶ意義を受講者が腹落ちした状態で各カリキュラムに入ります。このプログラムでは「宗教観」「哲学」「地政学」「戦争と平和」などを学びました。

また、この研修では座学以外のインプット(両利きの経営でいえば「探索」)にも力を入れており、他社見学や芸術鑑賞、社会課題見学等の内容も取り入れています。

そこで学んだことを活かして最終的なアウトプットを発表する、という構成になっています。

事例③ 手挙げ式研修にリベラルアーツを取り入れる

大学での講義のように、社員自身が受講したいと思った内容を手挙げ式で受講するという方式を取っている会社もあります。その中にリベラルアーツをラインナップとして入れるという会社も増えています。

社員が受講したい研修を選択できるため、自身の興味ある分野からリベラルアーツを学ぶことができます。また、意欲が高い社員が受講するため、実施する側にとっても社員の関心度や意欲を把握できるというメリットがあります。

一方でリベラルアーツを学んでもらいたい社員がいたとしても、本人が手を挙げないと受講してもらえないというデメリットもあります。

まとめ

リベラルアーツを学ぶことで、幅広い知識と柔軟な思考を育み、多様な視点を持つ力が養われます。これは、環境変化が激しく、イノベーションが求められる昨今の時代において、重要なスキルではないでしょうか。

スキルを高めるには学び続け、知識を広げていくことが重要であるため、自身の興味のある分野から範囲を広げていくことをおすすめします。

日本生産性本部は、リベラルアーツを取り入れた研修も実施しています。これからの時代に必要な人材の育成に、ぜひご活用ください。