AIをつかいこなせる組織や社会への変革

本連載では、1on1のようなコーチング型のマネジメントを求められる管理職の支援という課題を入り口に、「CoachAmit」、「reflect」、「熟達者AI」といったAIを活用したサービスを紹介してきた。連載最終回となる今回は、技術と社会に関するいくつかの議論を取り上げつつ、これまでに紹介した事例の意味するところも踏まえながら、組織や社会の変革を展望する。

生産性のパラドックス

極めて汎用性が高く様々な領域の製品・サービスに用いられる技術をジェネラル・パーパス・テクノロジーという。AIは、蒸気機関や電気と並び、そのひとつとされる。

社会や経済に対して大きな影響を与え、生産性の飛躍的な向上をもたらすことが期待される。

一方、そのような技術が生産性の向上をもたらすのには長い時間がかかる。経済成長理論への貢献でノーベル経済学賞を受賞したR・ソローによる「コンピュータの時代ということを至るところで目にするが、生産性の統計では目にしない」(コンピュータが生産性に寄与したという統計的事実が、その時点では見られなかった)という指摘にちなんだ生産性のパラドックスは有名である。情報技術への投資が増加しても、労働生産性の向上が見られない現象を指す。

すぐに生産性が向上しない原因は様々ありえるが、そのひとつとして「使いこなし能力」が挙げられる。登場した新技術を使いこなすための知識・技能、制度、環境が、個人、職場・チーム、企業組織、社会など様々なレベルで整うのには時間がかかる。急速に進化するAIをめぐる慌ただしさを見るに、うなずける。

2026年度研修コース一覧

組織的なAI活用が肝要

使いこなし能力は、個人だけでなく、組織や社会にも求められることには注意を要する。本連載で取り上げた「reflect」は職場・チーム単位で利用するものであり、「CoachAmit」は組織の変革を指向するものであった。千葉興業銀行の事例は、管理職による部下育成を単純にAIコーチングに代替させるのではなく、組織が目指す姿に向けて管理職側と部下側の双方からこの二つのサービスを組み合わせ見事に使いこなした事例といえる。

あるいは、1on1やコーチングも幅広い意味での技術に含まれ、安易な導入による失敗事例は、これらの技術を組織として使いこなせていないと評せる。

技術と社会の双方向関係

技術の使い手となるだけでなく、組織や社会は技術の進化に影響を与えるとする「技術の社会的構成」という論がある。

アクター・ネットワーク理論や技術システム・アプローチも包含して「社会技術アンサンブル」と呼ばれ、その主張は一枚岩ではないが、大胆に概括してしまえば、「技術は社会を形成するし、また、社会によって技術が形成されもする」という技術と社会の双方向的な関係に着目する議論である。「研究→開発→製造→販売」というイノベーションのリニアモデルのように、科学や技術の論理のみに従った不可逆的で一方向的な技術進歩観をとらず、関連する社会集団が技術の進化に与える影響に注目する。

「技術が社会を形成する」という技術決定論的な考え方でややもすると新技術に振り回されがちであるが、「社会が技術を形成する」という視点もまた重要である。自らが技術の進化に与える影響を自覚し、技術を活用してより良い組織や社会を創り上げていくという気概が必要である。

経営アカデミーに関するお問い合わせはこちら

より良い組織・社会の創造

その点で、前回取り上げたi.schoolによるイノベーションを生み出す人材育成の取り組みは注目に値する。単純にアイディアを評価するだけではなく、そのアイディアを通じて個人や社会がどうなってほしいかにも目を向ける。i.school発の「熟達者AI」は、「学びの未来を創造する」という理念のもと、探究を通じて知を創造する喜びの体験を学び手に届けようとするサービスであった。

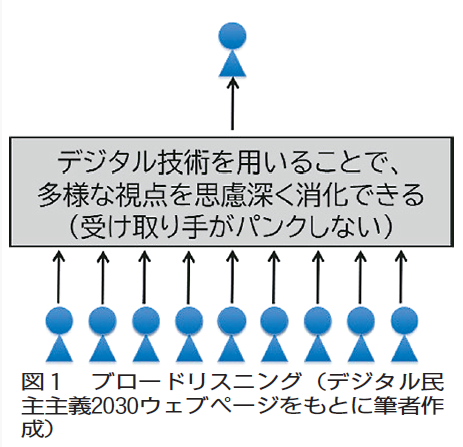

‘i.school修了生の安野貴博氏を党首とするチームみらいは、「テクノロジーで政治と未来を良くする」ことを掲げている。都知事選や参院選で、AIアバター「AIあんの」による政策質疑応答、GitHub形式での政策更新など、技術を活用した選挙活動を展開した。背後には、多くの声を上手に収集し役立てようとする「ブロードリスニング」(図1)や参加人数と対話の深さが向上した「拡張熟議」の概念がある。

他にも、新しい社会OSというテーマの下に全国のまちづくり実践者が集ったSocialPlatformacademy(11月18~20日、福島県会津若松市)において、AIによるリアルタイムでの参加者の意見の解析・可視化が試行されるなど、新たな対話や合意形成の形が模索されている。

『PLURALITY』⿻による拡張

技術と社会の相互作用を前提とし、AIなどの技術が急速に進化する中で、組織や社会はどう変革していくのか。そのヒントとなるのが、台湾の初代デジタル担当政務委員であるオードリー・タンと経済学者グレン・ワイルらによる『PLURALITY』(2025年、ライツ社)である。

PLURALITYは多元性と訳され、同書では「社会的差異を超えたコラボレーションのための技術」と定義され、と表記される。拡張熟議の節の中で安野氏の活動にも言及している。

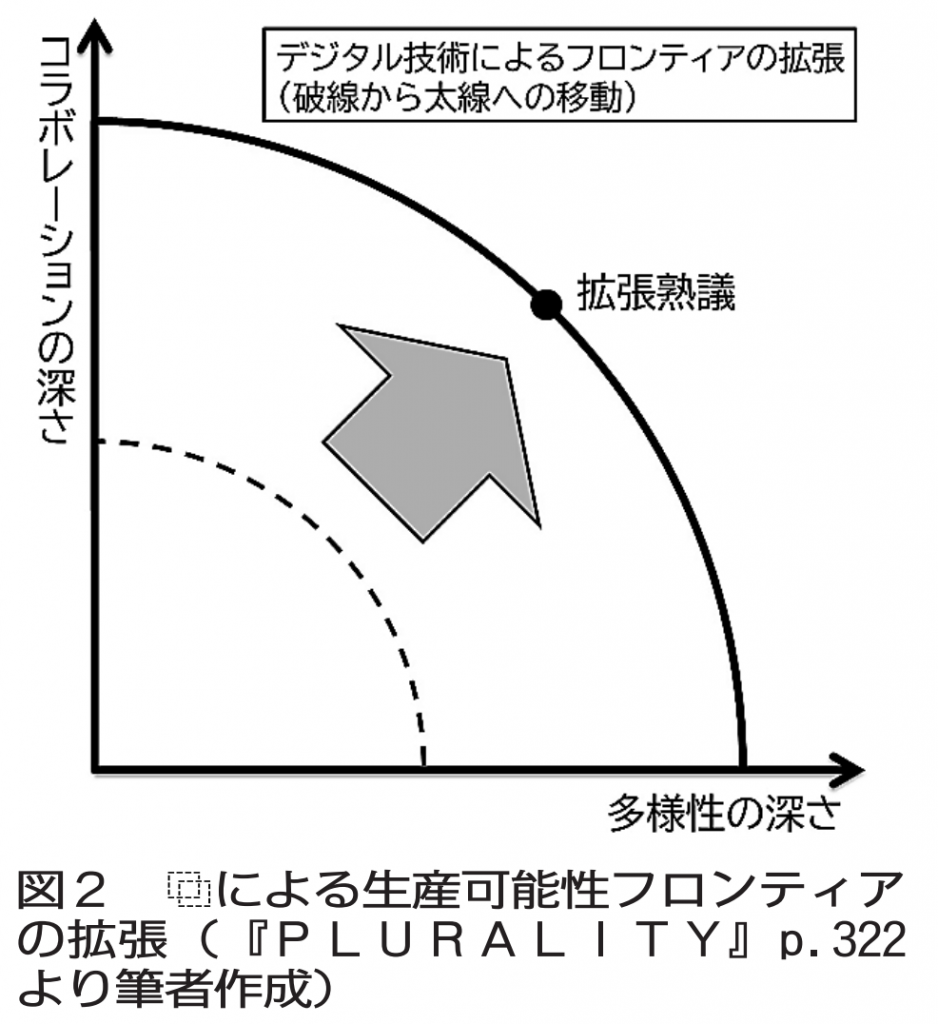

同書では、多様性にまたがるコラボレーションを人間のアイデンティティや創造性の源として重要視する。コラボレーションの深さと多様性の広さの間にはトレードオフがあるが、により生産可能性フロンティアを拡張できる(図2)。

組織の皆で考える

組織での技術の活用という議論に立ち戻ると、改めて組織の目指す姿に照らして技術を使いこなす方法を考える必要がある。技術は確かに組織を変えるが、その方向は組織が決めるものであり、そのことが技術自体にも影響を与え得る。

私自身、経営学や教育・研修に携わる中で、個人がAIに解答を求めて安易に利用する危うさも感じている。使い方から皆で検討することが技術のより良い進化を促す。組織の中で、使い方を含めて技術を学習・創造する必要がある。

進化経済学を提唱したR・ネルソンは『月とゲットー』(2012年、慶應義塾大学出版会)で、「なぜ人間は、月に人を送りこむことができるのに、ゲットーの問題を解決できないままでいるのだろうか?」という問いから始め、広く社会システムまでを含む組織面からの対応の重要性を説いた。AIが、「月に行く」という技術的な問題から、「ゲットー」という社会的な問題までも解決できるかは、われわれが創り出す組織や社会にかかっている。(おわり)

(わかばやし・たかひさ) 東京大学経済学部卒業、同大学院経済学研究科修士課程修了・博士課程単位取得退学。高崎経済大学講師などを経て2017年から現職。専門は、経営学、組織論、教育工学。第5回リンダウ・ノーベル賞受賞者会議(経済学分野)参加。金融庁公認会計士試験試験委員(2024年度から)。著書に『地域を変革するリーダーシップの展開』(日本経済評論社)など。NPO法人日本アクションラーニング協会認定シニアALコーチ(チームコーチングの一手法)としても活動。

生産性新聞2025年12月5日号:「組織におけるAIコーチング第5回」掲載分

登場人物の所属・役職は新聞掲載時のものです